カワセミ@金融ブロガー

カワセミ@金融ブロガーこんにちは。カワセミ@金融ブロガーです

インターネットやスマートフォンが日常生活に深く浸透した現代、企業が集客や売上を伸ばすためには「デジタルマーケティング」の活用が不可欠です。

その中でもWEB広告は、テレビや新聞といった従来型の広告媒体に比べ、少額から始められ、ターゲット層を細かく絞り込める点が大きな魅力となっています。SNS広告や検索連動型広告、ディスプレイ広告など多様な手法があり、それぞれに適した戦略を組み合わせることで、より高い費用対効果を実現できます。

デジタル広告を取り巻く環境は急速に変化しています。近年、Cookieの利用制限やAppleのITP、Googleが進めるプライバシーサンドボックスなど、ユーザーのプライバシー保護を重視する動きが加速中です。これらの変化は広告配信の仕組みそのものに影響を与えており、従来のターゲティングや計測方法では成果を上げにくくなるケースも増えています。

本記事では、DSPやSSP、RTBといった広告配信の基本的な仕組みから、最新のプライバシー保護技術、さらには企業が押さえておくべきデジタルマーケティングのスキルまでをわかりやすく解説します。

これからWEB広告を始めたい個人事業主や中小企業の経営者はもちろん、広告代理店や企業のマーケティング担当者にも役立つ内容です。

・WEB広告の仕組みを知りたい方はお読みください

デジタルマーケティングとは?基礎から理解する

デジタルマーケティングの定義と重要性

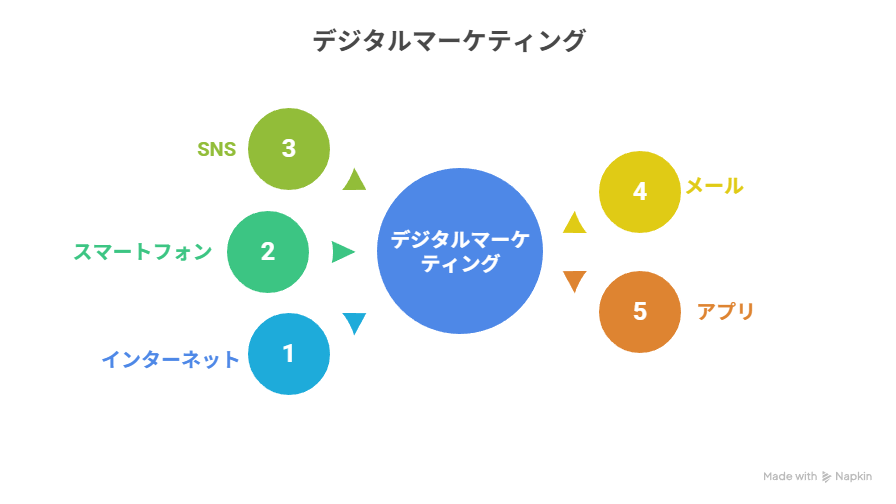

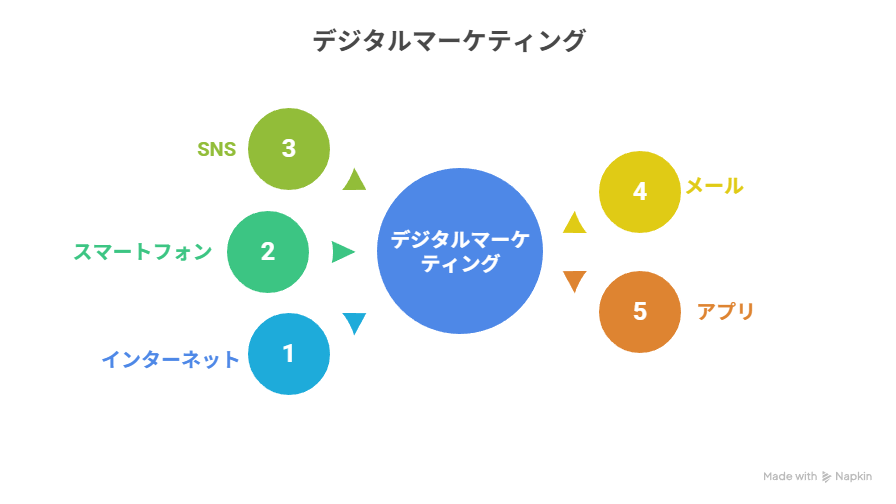

デジタルマーケティングとは、インターネットやスマートフォン、SNS、メール、アプリなどのデジタルチャネルを活用して行うマーケティング活動全般を指します。

従来のテレビCMや新聞広告といったマスメディア広告とは異なり、ユーザーの検索履歴、閲覧履歴、購買データといった行動情報を活用し、ターゲットとなる層に最適化された広告や情報を配信できるのが大きな特徴です。

これにより、見込み客へのリーチ精度が高まり、限られた予算でも高い成果を期待できます。購買行動がオンライン中心にシフトしている現代では、企業のブランド構築や売上拡大に欠かせない戦略として位置づけられています。

オフライン広告との違い

オフライン広告(テレビCM、ラジオ、新聞、雑誌、屋外看板など)は、幅広い層に一斉にリーチでき、短期間で認知度を高める効果に優れています。しかし、視聴者が実際に行動を起こしたかどうかを正確に測定するのは難しく、効果検証に時間やコストがかかるのが課題です。

一方、デジタルマーケティングはクリック数(CTR)、コンバージョン数(CV)、CPA(顧客獲得単価)などの指標で即座に効果を把握でき、広告予算の配分やクリエイティブの改善をスピーディーに行えます。特にECサイトやオンラインサービスでは、この即時性が売上に直結する大きな強みとなります。

・表:オフライン広告とデジタルマーケティングの比較

| 項目 | オフライン広告 | デジタルマーケティング |

|---|---|---|

| 到達範囲 | 全国・地域全体に一斉配信 | ターゲットを細かく絞り込み可能 |

| 効果測定 | 困難(アンケートや推測が中心) | 数値でリアルタイムに測定可能 |

| 費用 | 高額になりやすい | 少額から運用可能 |

| 柔軟性 | 掲載後の修正が難しい | 配信中でも即座に調整可能 |

コンテキストターゲティングとファーストパーティデータ戦略

デジタルマーケティングの世界は常に進化しています。

近年では、AI(人工知能)を活用した広告配信の最適化が一般化し、ユーザーの行動や嗜好を瞬時に分析してパーソナライズ(個別化)した広告を自動配信する仕組みが広がっています。

YouTubeやTikTokなどの動画プラットフォームを中心に、短尺動画広告が爆発的に拡大。視覚的訴求力と情報伝達スピードの速さが支持され、特に若年層へのアプローチに効果を発揮しています。

個人情報保護の観点からCookieの利用制限やITPの普及が進み、これまでのトラッキング型広告は変革期を迎えています。

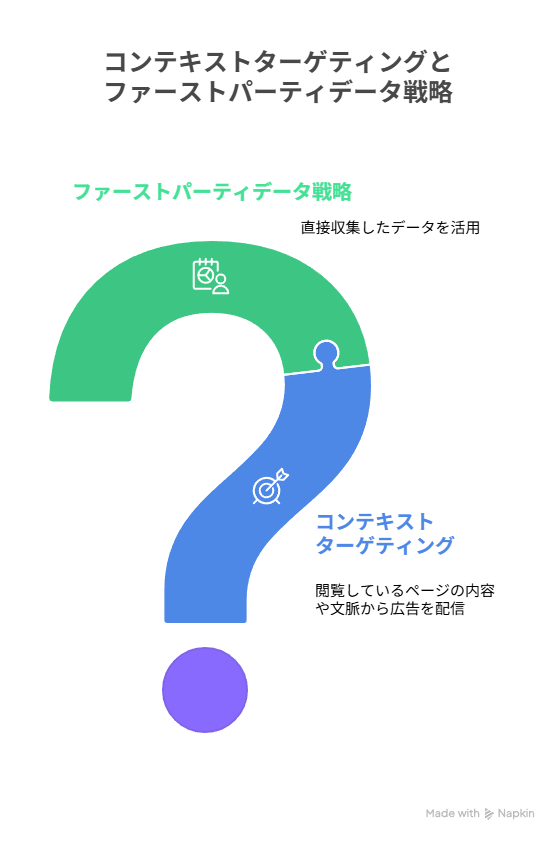

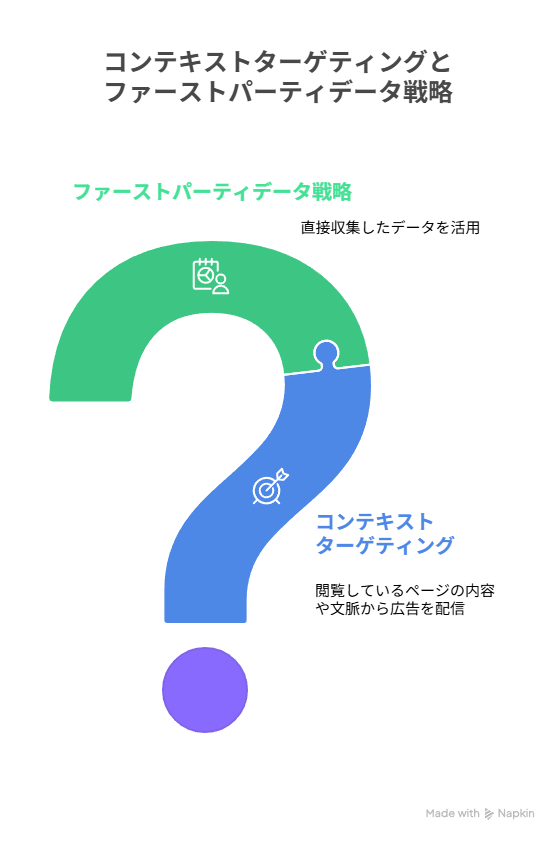

広告主はコンテキストターゲティングやファーストパーティデータ活用といった新しい戦略への対応を迫られています。こうした市場変化を理解し、柔軟に戦略を組み立てることが、これからのマーケティング成功の鍵となります。

コンテキストターゲティング

コンテキストターゲティングは、ユーザーの過去の行動や属性データではなく、閲覧しているページの内容や文脈に基づいて広告を配信する手法です。

例えば、アウトドア用品の記事ページには登山靴やキャンプ用品の広告を表示する、といった形です。

Cookieを使わずに関連性の高い広告を出せるため、プライバシー規制が強まる中でも有効です。

リアルタイムでページ内容を解析し、適切な広告を差し込む技術も進化しています。

ファーストパーティデータ戦略

ファーストパーティデータ戦略は、企業が自社サイトやアプリ、会員登録、購入履歴などから直接収集したデータを活用するマーケティング手法です。

このデータは自社が所有・管理できるため、Cookie制限の影響を受けにくく、精度の高いターゲティングやパーソナライズ(個別化)施策が可能です。

具体的には、CRMデータと広告配信プラットフォームを連携させ、既存顧客へのリピート促進や見込み顧客の発掘に活用します。

データクリーンルームや機械学習を組み合わせることで、プライバシーを守りながら広告効果を最大化することができます。

WEB広告の種類と仕組み

ディスプレイ広告・リスティング広告・SNS広告の特徴

WEB広告にはさまざまな種類があり、それぞれの特徴や適した目的を理解することが重要です。

- ディスプレイ広告

画像や動画を使い、視覚的に強い印象を与える広告です。Webサイトやアプリの広告枠に表示され、バナー広告や動画広告などの形で配信されます。ブランド認知や商品イメージ向上に適しており、購買意欲がまだ低い潜在顧客にもリーチできます。リマーケティング広告として利用すれば、過去にサイトを訪問したユーザーへ再アプローチも可能です。 - リスティング広告(検索連動型広告)

ユーザーが検索エンジンで入力したキーワードに応じて表示される広告で、Google広告やYahoo!広告が代表的です。すでに特定のニーズを持つ顕在層へのアプローチに強く、クリック課金(CPC)型で費用対効果を測定しやすいのが特徴です。 - SNS広告

Facebook、Instagram、X(旧Twitter)、TikTok、LinkedInなどのSNSプラットフォームで配信される広告です。ユーザーの興味・関心や行動履歴、属性データをもとに高度なターゲティングが可能で、動画・画像・カルーセルなど多彩なフォーマットがあります。ブランド認知から購買促進まで幅広く活用できます。

DSP(Demand-Side Platform)とは

DSP(Demand-Side Platform)は、広告主側が効率よくWEB広告を運用するための中核的なツールです。

広告を出稿するには媒体ごとに個別契約や設定が必要でしたが、DSPを使えば複数の広告ネットワークや媒体を横断して、一元的に広告枠の購入・配信・分析が行えます。

DSPは、広告主が設定したターゲット条件や予算、入札戦略に基づき、膨大な広告在庫の中から最適な配信先をリアルタイムで選定します。

この仕組みの裏側にはRTB(Real Time Bidding)があり、ユーザーがページを開く瞬間に入札が行われ、最も条件に合う広告が表示されます。また、DSPはユーザーの行動履歴や興味関心、地域、デバイスなど多様なデータを解析し、クリック率やコンバージョン率が高くなるよう自動で調整します。

近年では、Cookie制限やプライバシー規制の影響を受け、DSPもファーストパーティデータやコンテキストターゲティングの活用、AIによる予測配信などに進化しています。これにより、広告主は精度の高いターゲティングを維持しつつ、ユーザーのプライバシーにも配慮した配信が可能になっています。

SSP(Supply-Side Platform)とは

SSP(Supply-Side Platform)は、広告枠を保有するメディアやアプリ運営者が、自社の広告在庫を効率的かつ収益性高く販売するためのプラットフォームです。

広告枠の販売先を固定して契約するケースが多かったのに対し、SSPを活用すると複数のDSPや広告ネットワークと同時に接続でき、より多くの広告主に向けて入札を受け付けられます。

広告枠が表示される直前にRTB(Real Time Bidding)が行われ、SSPはその瞬間に最も高い価格を提示した広告主を自動で選び、広告を配信します。この自動化により、広告在庫の単価向上や売れ残り枠の削減が可能となります。

SSPは広告のビューアビリティ(実際に見られた確率)やブランドセーフティ(不適切な広告の排除)、不正トラフィック対策などの機能も備えており、広告主とメディア双方にとって安心できる取引環境を提供します。

代表的なSSPにはGoogle Ad Manager、PubMatic、Magniteなどがあり、大規模メディアから個人運営サイトまで幅広く利用されています。近年では、動画広告やネイティブ広告など多様なフォーマットにも対応し、収益の最大化を支援する機能が強化されています。

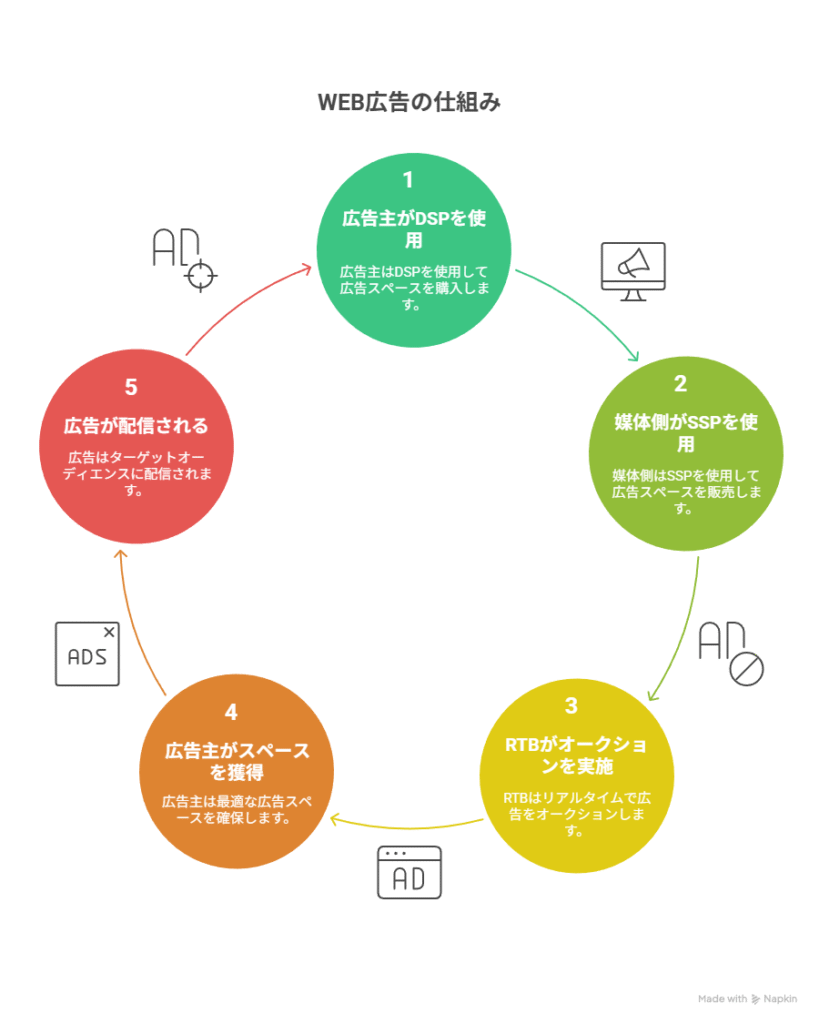

RTB(Real-Time Bidding)の仕組み

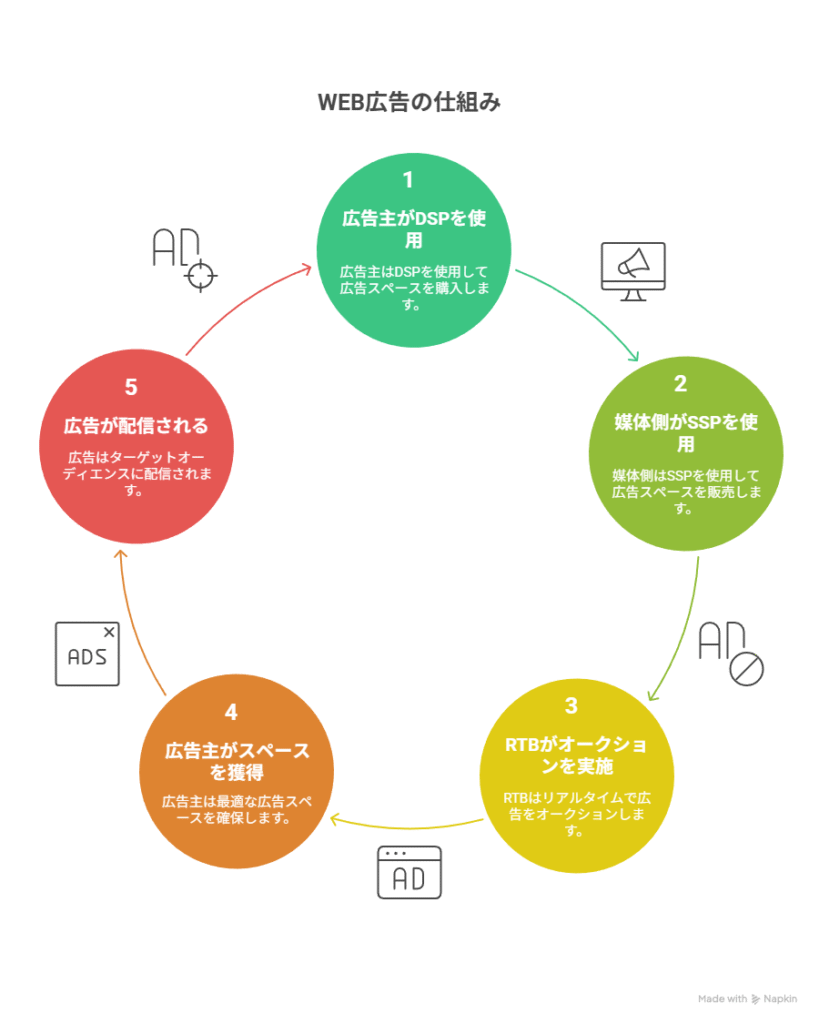

RTB(Real-Time Bidding)は、WEB広告における広告枠の売買を自動化・高速化する仕組みで、ユーザーがWebページやアプリを開いた瞬間にミリ秒単位で入札が行われます。

流れとしては、まず媒体(メディア)側のSSPが広告枠の情報(ページ内容、ユーザーの属性や閲覧環境など)をDSPに送信します。複数のDSPは広告主の設定条件や予算、ターゲティング戦略に基づき、その広告枠に対して提示する入札価格を即座に計算します。

このオークションで最も高い価格を提示した広告が、そのユーザーに配信されます。例えば、旅行サイトを閲覧しているユーザーには旅行関連の広告が、スポーツ記事を見ているユーザーにはスポーツ用品の広告がリアルタイムで表示されるといった具合です。

広告主側は、関心の高いユーザーだけに広告を出せるため、無駄なコストを抑えながら高い効果を狙えます。一方、媒体(メディア)側は常に最高値で広告枠を販売できるため、収益性を最大化できます。

RTBはディスプレイ広告、動画広告、ネイティブ広告など多様なフォーマットに対応しており、AIによる入札最適化やCookieレス環境に対応した配信技術と組み合わせることで、今後もデジタル広告の中心的な役割を担っていきます。

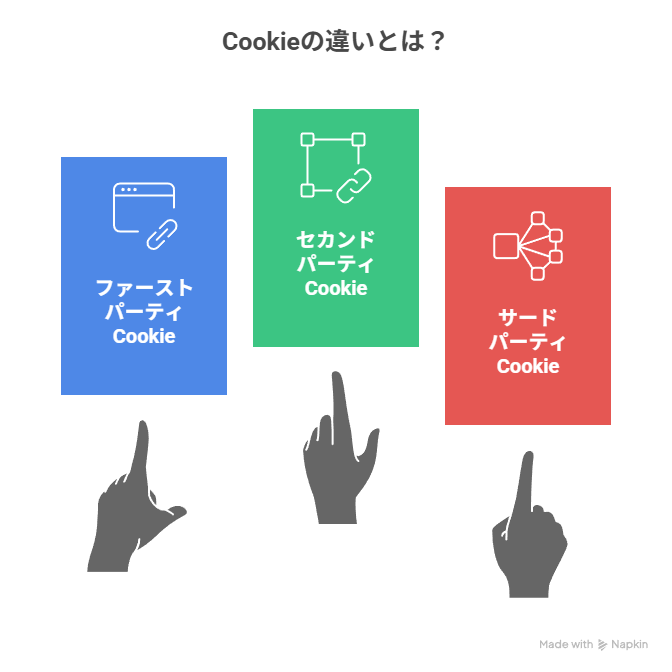

ファーストパーティCookie・セカンドパーティCookie・サードパーティCookieの違い

そもそもCookieとは

Cookieとは、Webサイトを訪問したユーザーのブラウザに一時的または一定期間保存される小さなテキストデータのことです。

主に「ユーザー識別」と「情報の保持」に使われ、ログイン状態の維持、言語設定の保存、ショッピングカートの中身の記憶など、ユーザー体験を便利にする役割があります。

Cookieは、サイトを訪問するたびにブラウザからWebサーバーへ自動的に送信されます。これにより、サイト側は「同じユーザーが再び訪問した」ことを認識し、パーソナライズ(個別化)した表示や広告配信が可能になります。

広告やマーケティングの分野では、Cookieを使ってユーザーの閲覧履歴や行動データを収集し、興味・関心に合わせたターゲティング広告を配信します。

ただし、プライバシー保護の観点から、サードパーティCookieはブラウザや規制によって利用が制限される流れにあります。これにより、企業はファーストパーティデータの活用やCookieレスな計測手法への移行を進めています。

ファーストパーティCookie

ファーストパーティCookieは、ユーザーが訪問しているWebサイト自身が発行するCookieです。

主な利用目的は、ログイン情報の保持、言語設定、ショッピングカートの中身の保存、サイト閲覧履歴の管理など、ユーザー体験(UX)の向上です。これらのCookieはサイト運営者が直接取得・管理するため、プライバシー規制の影響を比較的受けにくく、広告配信やアクセス解析にも安全に利用できます。

特に、Cookieレス時代においては、ファーストパーティデータ戦略の中心的存在として重要性が増しています。

セカンドパーティCookie

セカンドパーティCookieは、厳密には「Cookie」そのものを共有するのではなく、ファーストパーティCookieで取得したデータをパートナー企業と共有・連携して活用するケースを指します。

例えば、航空会社が保有する顧客データをホテル予約サイトと連携させることで、旅行中の顧客に関連広告や特別プランを配信できます。

この仕組みは、単独企業だけでは得られない顧客インサイトを補完できる一方、信頼関係や契約の整備が前提条件です。また、データ共有時にはGDPRや個人情報保護法などの規制を遵守する必要があります。

サードパーティCookie

サードパーティCookieは、ユーザーが訪問しているサイトとは異なる第三者ドメインから発行されます。

広告配信ネットワークや解析ツールが複数のWebサイトを横断してユーザー行動を追跡し、興味関心に基づくパーソナライズ広告に利用します。これにより、初めて訪問したサイトでも過去の行動履歴に基づいた広告が表示されます。

しかし、プライバシー保護の観点から、SafariやFirefoxなど主要ブラウザは既にサードパーティCookieをデフォルトでブロックしており、Google Chromeも段階的に廃止を進めています。

今後は、コンテキストターゲティングやファーストパーティデータの活用がサードパーティCookieの代替手段となります。

Cookieとプライバシー保護の最新動向

Cookieの役割と広告配信への影響

Cookieは、Webブラウザに保存される小さなテキストファイルで、ユーザーが訪問したサイトや行動履歴、ログイン情報などを記録します。

ユーザーごとにパーソナライズ(個別化)された広告やコンテンツを表示でき、ECサイトではカート情報の保持や再訪時の利便性向上にも活用されています。

特に広告分野では、リターゲティング広告や行動ターゲティング広告の基盤として機能してきました。

しかし、過度なトラッキングやデータ収集に対する懸念から、世界的にプライバシー保護の動きが加速。各ブラウザがCookieの利用制限を強化し、従来の広告配信モデルは大きな転換点を迎えています。

ITP(Intelligent Tracking Prevention)による制限

ITP(Intelligent Tracking Prevention)は、AppleがSafariブラウザに実装しているトラッキング制限機能で、ユーザーのプライバシー保護を目的としています。

その最大の特徴は、サードパーティCookieの利用を制限し、クロスサイトトラッキングを防ぐ点にあります。具体的には、従来は数カ月間保持できたサードパーティCookieが、ITPの導入によって数日以内、場合によっては24時間以内に削除されるようになりました。

この制限は、リターゲティング広告やコンバージョン計測に大きな影響を与えます。例えば、ECサイトで商品を見たユーザーに数週間後も広告を表示するといった従来の手法が機能しにくくなります。また、広告効果測定に必要なトラッキングデータも短期間で消失するため、マーケティング施策の評価精度が低下する可能性があります。

こうした状況に対応するため、広告主やマーケターはファーストパーティデータの収集・活用、サーバーサイド計測、コンテキストターゲティング、データクリーンルームの利用など、Cookieに依存しない手法へとシフトする必要があります。

ITPはプライバシー保護の強化という利点がある一方で、広告業界におけるデータ活用のあり方を大きく変える契機となっています。

プライバシーサンドボックスとは何か

プライバシーサンドボックスは、Googleが提唱する次世代の広告配信・計測のための技術群で、第三者がユーザーを追跡するサードパーティCookieに依存せず、プライバシーを保護しながら広告のターゲティングや効果測定を可能にします。

最大の特徴は、広告主が「特定の個人」を追うのではなく、似た興味関心や行動特性を持つユーザーをグループ化して配信対象とする点です。

代表的な技術として、Topics APIはブラウザ側でユーザーの興味カテゴリー(例:旅行、スポーツ、音楽など)を短期間保持し、それを基に広告を配信します。一方、Protected Audience API(旧FLEDGE)は、リマーケティングやカスタムオーディエンスをCookieレス環境で実現する仕組みで、オークションや広告選定をブラウザ内で完結させることで、第三者へのデータ流出を防ぎます。

これらの技術は2024年以降、段階的にChromeブラウザに実装されており、広告主はプライバシー規制に準拠しつつ関連性の高い広告を配信できるようになります。ユーザーにとっても、個人情報を直接提供せずにパーソナライズされた広告体験が維持される点が大きなメリットです。

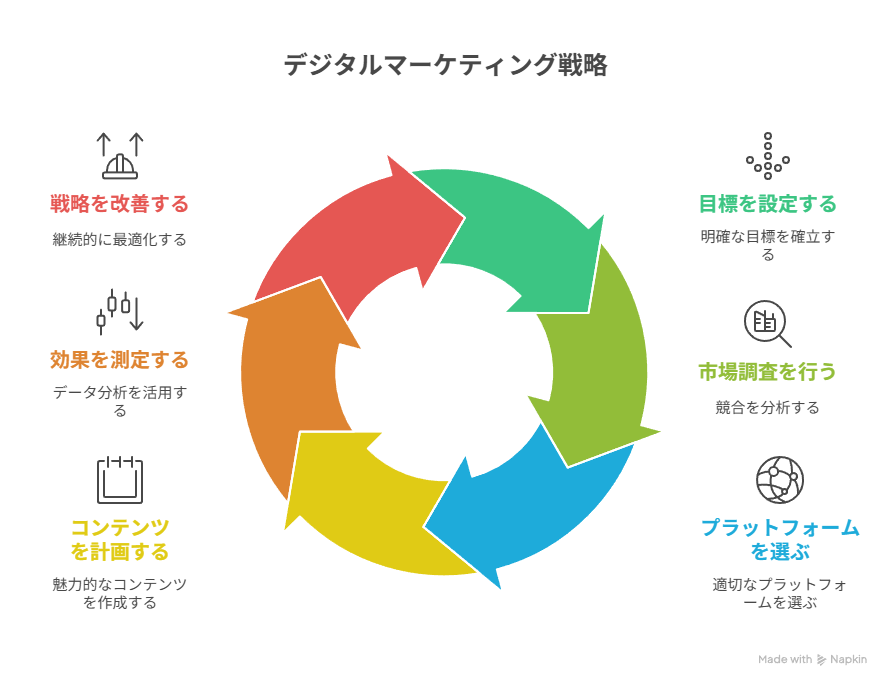

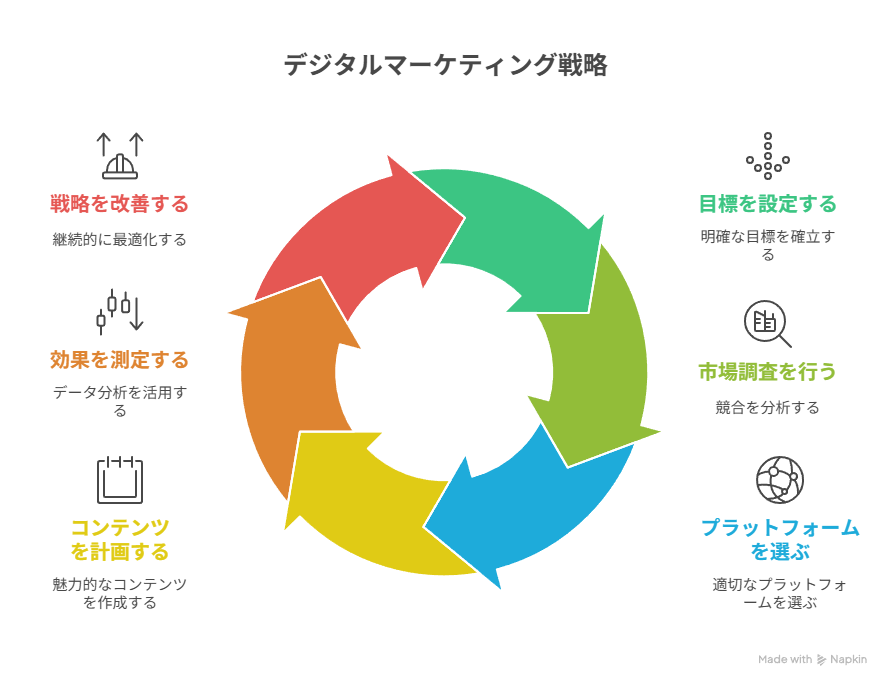

デジタルマーケティング戦略の立て方

ターゲット設定とカスタマージャーニーの設計

デジタルマーケティング戦略の第一歩は、ターゲット設定の明確化です。

年齢、性別、居住地、職業といった基本的な属性(デモグラフィックデータ)に加え、趣味・関心、購買履歴、検索キーワードなどの行動データ(サイコグラフィックデータ)も分析します。これにより、狙うべき顧客像(ペルソナ)を具体化できます。

次に重要なのが、カスタマージャーニーの設計です。

これは顧客が商品やサービスを知り、購入・利用に至るまでの行動プロセスをマッピングする作業です。一般的には「認知 → 興味・関心 → 比較・検討 → 購入 → 継続利用・推奨」という段階に分けられます。

各段階に応じて、SNS広告、検索連動型広告、メールマーケティング、コンテンツマーケティングなど最適な施策を組み合わせます。

・表:カスタマージャーニーの例

| フェーズ | ユーザー心理 | 施策例 |

|---|---|---|

| 認知 | 商品・サービスを初めて知る | SNS広告、YouTube動画広告、バナー広告 |

| 興味・関心 | 詳細を知りたい | 記事コンテンツ、比較レビュー動画 |

| 比較・検討 | 他社商品と比較 | リマーケティング広告、無料サンプル |

| 購入 | 今すぐ買いたい | 限定クーポン、ECサイト最適化 |

| 継続利用・推奨 | リピート・口コミ | メールマーケティング、会員特典 |

データ活用による広告最適化

データ活用による広告最適化は、配信結果を数値で正確に把握し、その分析結果をもとに改善を繰り返すプロセスです。

DSPやGoogle Analytics、ヒートマップツールなどを組み合わせれば、クリック率(CTR)、コンバージョン率(CVR)、広告費用対効果(ROAS)といった主要指標をリアルタイムで計測できます。これにより、広告がどの程度成果を上げているかを明確に判断できます。

具体的な改善方法としては、A/Bテストが有効です。

広告の画像やコピー、ランディングページのデザイン、配信ターゲット設定を複数パターン用意し、それぞれの成果を比較することで、最も効果の高い組み合わせを特定します。また、時間帯や曜日別の配信効果も分析し、入札単価や予算配分を調整することが可能です。

さらに、近年はAIを活用した自動入札戦略やパーソナライズ配信の精度が向上しています。これにより、ユーザーごとの興味関心や行動傾向に応じた広告を最適なタイミングで配信でき、広告費の無駄を抑えつつ成果を最大化できます。

データ分析とAI技術を組み合わせることで、持続的に広告効果を高めることが可能になります。

今後のWEB広告とマーケティングの展望

Cookieレス時代の広告手法

Cookieレス時代の広告手法は、プライバシー保護を前提に、Cookieに依存しないターゲティングと効果測定を実現することが求められます。サードパーティCookieが主要ブラウザで廃止されると、従来のリターゲティングやクロスサイトでの行動ターゲティングは機能しにくくなります。

コンテキストターゲティングが注目されています。これは、ユーザーの過去行動ではなく、閲覧中のページ内容や文脈に基づいて関連性の高い広告を表示する手法で、Cookie不要で配信可能です。

ファーストパーティデータ戦略の活用も大事です。会員登録情報、購買履歴、メルマガ購読履歴など、自社が直接取得したデータを安全に管理し、広告やコンテンツを最適化します。これにより、既存顧客のロイヤルティ強化や見込み顧客の精度高い発掘が可能になります。

プライバシーサンドボックスによる動きや、企業同士が匿名化されたデータを安全に照合できるデータクリーンルームの活用も広がっています。

これらはプライバシー規制に準拠しつつ、広告効果を最大化するための新しい基盤となり、Cookieレス環境下でのマーケティング戦略の中核を担う存在になると考えられます。

AI活用とパーソナライズの進化

AI活用とパーソナライズ(個別化)の進化は、WEB広告の効果を飛躍的に高める大きな要因になっています。

生成AIの導入により、広告バナーや動画、テキストコピーなどのクリエイティブを自動生成し、ユーザーの嗜好や過去の行動データに基づいて複数バージョンを瞬時に作成・配信できます。これにより、1つの広告枠に対してもターゲットごとに最適化されたコンテンツを届けることが可能になります。

機械学習を活用したユーザー行動予測の精度が向上しており、「次に購入する可能性の高い商品」や「どのタイミングでアクションを起こすか」をリアルタイムで推定できます。配信のタイミング、使用するチャネル、メッセージのトーンや内容まで動的に最適化することができます。

ECやサブスクでは、AIが解約リスクの高いユーザーを事前に特定し、離脱防止のための特典提供やパーソナライズ(個別化)された提案を行うケースが増えています。

購入履歴や閲覧履歴をもとにしたクロスセル・アップセルの自動化も進んでおり、これらの技術が広告ROIの最大化に直結しています。

広告運用担当者に求められるスキル

Cookieレス化、AI活用の進展に伴い、広告運用担当者の役割は「単なる配信管理」から「データドリブンな戦略立案」へとシフトします。今後は以下のスキルが重要になります。

・表:運用者に必要なスキル

| スキル領域 | 具体的内容 |

|---|---|

| データ分析力 | 広告効果測定、顧客データ分析、BIツール活用 |

| 戦略立案力 | ターゲット設定、チャネル選定、クリエイティブ戦略 |

| 技術理解 | AI広告ツールの活用、トラッキング技術の知識 |

| 規制対応力 | 個人情報保護法、GDPR、CCPAなどプライバシー規制への対応 |

デジタル広告の運用は、自動化が進む一方で、戦略や判断の部分は依然として人間の役割が大きい領域です。そのため、データから洞察を得て施策に落とし込む力が今後ますます重要になります。

まとめ

WEB広告とデジタルマーケティングの世界は、テクノロジーの進化とプライバシー規制の強化が同時進行で進む、極めて変化の早い分野です。

DSP、SSP、RTBといった配信技術は、広告主とユーザーを最適に結びつける基盤として、今後も重要な役割を担い続けます。一方で、Cookieの利用制限やAppleのITP、Googleのプライバシーサンドボックスなどの登場は、これまでのターゲティング手法や計測方法の根本的な見直しを迫っています。

こうした環境変化の中では、ファーストパーティデータの収集・分析・活用が企業の広告戦略の中心となります。

自社の顧客データや購買履歴をもとに、個人を特定しない形でのパーソナライズ広告を実現することが、競合との差別化につながります。また、生成AIや機械学習を用いた広告クリエイティブの自動生成、配信のリアルタイム最適化など、AI活用による効率化も不可欠な戦略要素です。

デジタルマーケティング担当者は単なる運用スキルだけでなく、データ分析力、戦略設計力、プライバシー規制への理解といった複合的な能力が求められます。今後は広告運用の多くが自動化される一方で、人間の役割は「戦略の舵取り」と「データに基づく意思決定」にシフトしていくでしょう。

よりよい広告を発信し、マーケティングに活用していきましょう。