カワセミ@金融ブロガー

カワセミ@金融ブロガーこんにちは。カワセミ@金融ブロガーです

ブロックチェーン技術は、金融サービス、物流管理、行政システム、企業のDX推進といった幅広い分野で急速に活用が進んでおります。データの改ざん耐性や透明性、トレーサビリティを確保できる点が評価され、今後さらに多くの産業に普及すると考えられています。

ブロックチェーン技術をいざ導入しようとすると、「どのタイプのブロックチェーンを採用すべきか」という大きな課題に直面します。

ブロックチェーンには パブリックチェーン(公開型)、プライベートチェーン(閉鎖型)、そして コンソーシアムチェーン(共同運営型) の3種類があります。それぞれに強みと弱みがあり、選定を誤るとコストの増加や運用上のリスクにつながる可能性があります。

- パブリックチェーンは誰でも参加できるオープン性と高いセキュリティを持つ一方で、処理速度やガバナンスに課題があります。

- プライベートチェーンは高速で効率的ですが、中央集権的になりやすく透明性に欠ける場合があります。

- コンソーシアムチェーンは複数の企業や団体が共同で管理する仕組みで、協力関係を前提にしたビジネスには適していますが、調整コストが大きくなることもあります。

本記事では、経営層や事業責任者が戦略的に判断できるよう、3種類のブロックチェーンの特徴・メリット・リスクを比較し、それぞれのビジネスシーンに適した選び方を徹底解説します。

これからブロックチェーンを導入・活用しようと検討している企業にとって、最適な意思決定のヒントとなるはずです。

ブロックチェーンの基礎

まずはブロックチェーンの基本を押さえておきましょう。

ブロックチェーンの仕組みと主要用語(トランザクション/ブロック/ノード)

ブロックチェーンとは、一言でいえば「改ざんが極めて困難な分散型台帳」です。

あらゆる取引データ(トランザクション)は一定量ごとにひとまとめにされ、ブロックとして記録されます。そして、これらのブロックは鎖のように連結され、時系列で追加されていくことで「ブロックチェーン」が形成されます。

この仕組みを支えるのが「ノード(参加コンピュータ)」です。ノードは全体のデータを分散的に共有し、相互に検証することで信頼性を担保します。改ざんを試みるにはネットワーク全体を同時に操作しなければならず、現実的には不可能に近いことから「高いセキュリティと透明性」が実現されています。

ビジネスの観点では、ブロックチェーンは「透明性の確保」「不正防止」「信頼性の担保」に直結し、金融取引の正当性、物流のトレーサビリティ、行政記録の信頼性などに活用されています。

合意形成アルゴリズムの概要(PoW・PoS・BFT )

ブロックチェーンにおける最大の特徴の一つが「合意形成アルゴリズム」です。

これは、分散環境で動作するノードが「全員同じ記録を信頼できるようにするためのルール」を指します。代表的な方式を以下にまとめます。

| アルゴリズム | 概要 | メリット | デメリット | 主な利用例 |

|---|---|---|---|---|

| PoW(Proof of Work) | 膨大な計算作業を競争的に行い、最初に成功したノードがブロックを承認 | 高セキュリティ、改ざん耐性が強い | 電力コストが非常に高い、処理速度が遅い | ビットコイン |

| PoS(Proof of Stake) | 保有する仮想通貨の量や保有期間に応じてブロック承認権を得る | 高効率、省エネルギー、環境負荷が低い | 資産集中による中央集権化のリスク | イーサリアムなど |

| BFT(Byzantine Fault Tolerance) | 合意を投票方式で行い、一定数の承認でブロックを確定 | 高速、効率的、企業利用に適する | ネットワーク規模が大きすぎると非効率 | プライベートチェーン/コンソーシアムチェーン |

特に企業導入の場面では「効率性」「スケーラビリティ」「規制適合性」が重視されるため、BFTアルゴリズムを採用したプライベートチェーンやコンソーシアムチェーンが選ばれるケースが増えています。

公開型と許可型の根本的な違い

ブロックチェーンには大きく分けて「公開型(パブリックチェーン)」と「許可型(プライベートチェーン/コンソーシアムチェーン)」の二種類が存在します。

- 公開型(パブリックチェーン)

誰でも自由に参加・検証できる完全オープン型。ビットコインやイーサリアムが代表例。高い透明性と分散性が強みですが、処理速度や規制対応に課題があります。 - 許可型(プライベート/コンソーシアムチェーン)

特定の組織や承認された参加者だけが利用できる閉鎖型。管理がしやすく、効率性や機密性に優れるため、金融機関、物流、行政、ヘルスケアなどで採用が進んでいます。

この「公開型と許可型の違い」を理解することは、ブロックチェーン導入の第一歩です。

企業は「透明性を優先するのか」「機密性と効率を優先するのか」という基本的な方向性を最初に判断する必要があります。

パブリックチェーンとは

定義と特徴(オープン性・トラストレス・ガバナンス)

パブリックチェーンとは、誰でも自由にアクセス・参加できる公開型ブロックチェーンネットワークを指します。

特定の管理者や中央組織は存在せず、信頼は「コード」「暗号技術」「分散型ネットワーク」によって担保されます。このように、特定の主体に依存せずに動作する仕組みをトラストレス(trustless)と呼びます。

意思決定は、世界中のノードやユーザーが参加する分散型コミュニティによって合意形成されます。高い透明性と検証可能性が得られる一方で、規制対応やコントロールの難しさがビジネス活用の際の課題となります。

メリット(セキュリティ強度・検閲耐性・エコシステム規模)

パブリックチェーンは、以下のようなメリットを持っています。

| メリット | 説明 |

|---|---|

| セキュリティ強度 | 世界中の多数のノードが取引を監視・検証するため、データ改ざんが極めて困難。 |

| 検閲耐性 | 国や企業といった特定組織による干渉を受けにくく、自由な取引やサービス提供が可能。 |

| エコシステム規模 | DeFi(分散型金融)、NFT(非代替性トークン)、GameFiなど既存の大規模なエコシステムに容易に接続可能。 |

特に「グローバル展開」や「オープンなコミュニティ形成」を重視するサービスにとって、パブリックチェーンは大きな優位性を持っています。

デメリット(手数料・スループット・プライバシー)

パブリックチェーンには以下のような制約や課題も存在します。

| デメリット | 説明 |

|---|---|

| 取引手数料(ガス代) | 需要増加により手数料が高騰しやすく、ビジネス利用のコストを圧迫。 |

| スループットの低さ | 処理速度が限定的で、大量トランザクション処理には不向き。 |

| プライバシーの欠如 | 全ての取引履歴が公開されるため、企業の機密データ管理には適さない。 |

効率性や機密性を優先する用途には、プライベートチェーンやコンソーシアムチェーンが検討されるケースも多いです。

代表例と主な利用ケース(DeFi/NFT/L2活用)

代表的なパブリックチェーンには以下のようなプロジェクトがあります。

- ビットコイン(Bitcoin):最もセキュリティが高い価値保存・決済手段。

- イーサリアム(Ethereum):DeFiやNFTなど多様なアプリケーションを支える最大級の開発基盤。

- ソラナ(Solana):高スループットと低手数料を実現する次世代パブリックチェーン。

利用ケースの目的は以下の通りです。

- グローバルな資産トークン化や国境を越えた決済

- NFTマーケットプレイスやデジタルアート取引

- DeFiやGameFiといった分散型アプリケーションの基盤

- スケーラビリティ課題を補完するレイヤー2(L2)ソリューションの活用

導入時の注意点(鍵管理・規制対応・コスト最適化)

企業がパブリックチェーンを導入する場合、以下のような注意点を考慮する必要があります。

- 秘密鍵管理:個人・企業の資産は秘密鍵に紐づけられており、紛失や流出は重大なリスク。安全なウォレットやキーマネジメントシステムの導入が必須。

- 規制対応:金融分野を中心に国際的な規制が整備されつつあり、AML(マネーロンダリング防止)やKYC(本人確認)の要件に適合する必要がある。

- コスト最適化:取引量が増えるほどガス代が高騰するため、トランザクション設計やL2ソリューションを活用したコスト削減が不可欠。

特に金融や行政など規制の厳しい業界では、事前に法的リスクを確認したうえで導入を進めることが成功の鍵となります。

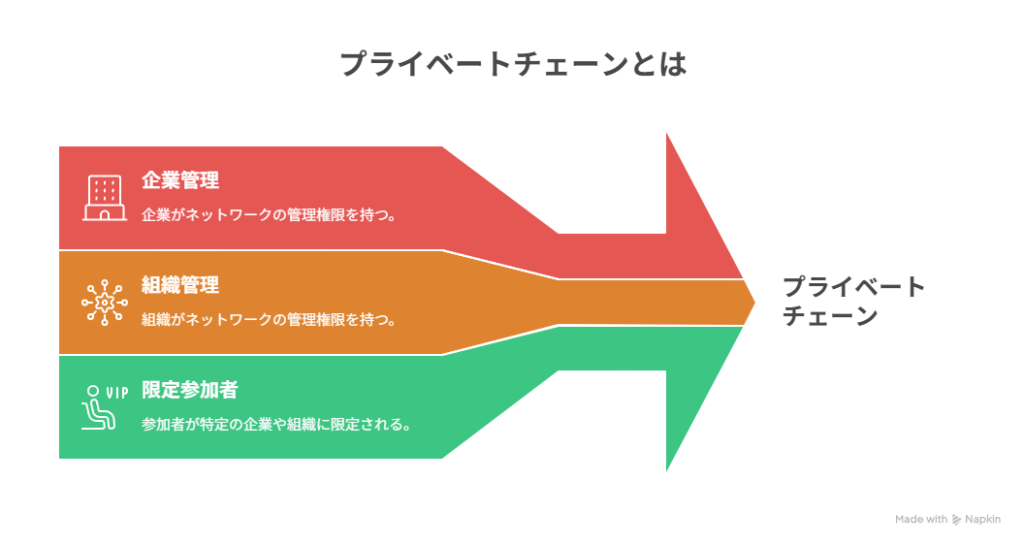

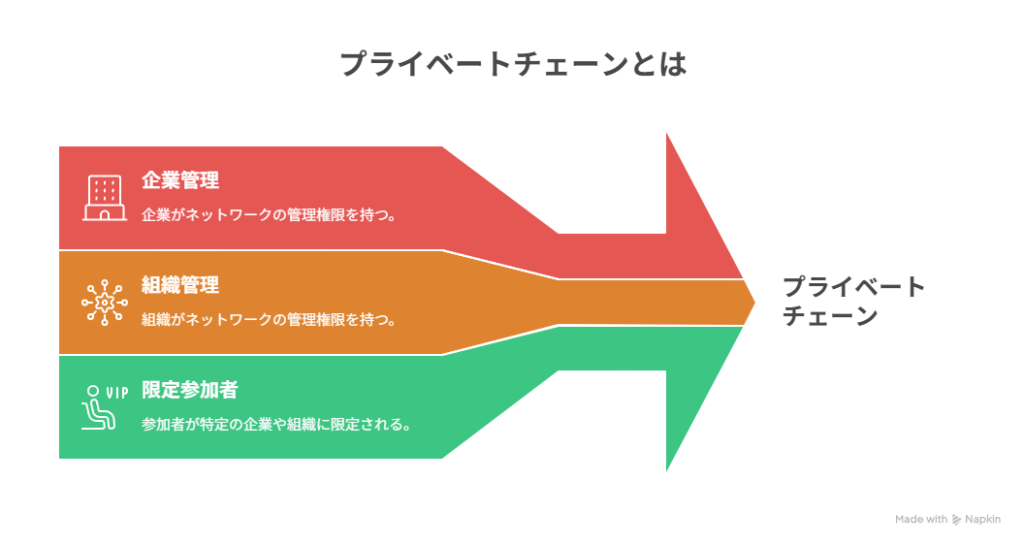

プライベートチェーンとは

定義と特徴(アクセス制御・高スループット・柔軟な設定)

プライベートチェーンとは、特定の企業や組織が管理権限を持ち、参加者を限定できる許可型ブロックチェーンです。

外部の不特定多数が参加できるパブリックチェーンとは異なり、アクセス制御が可能であり、機密性の高いデータや内部業務プロセスに適しています。

参加者が限定されているためコンセンサス形成が効率的に行われ、高スループット(高速処理能力)を実現できます。企業の要件に合わせて柔軟な設定やカスタマイズが可能な点も特徴です。

メリット(機密性・性能・運用コントロール)

プライベートチェーンの利点は、主に以下の3点に集約されます。

| メリット | 説明 |

|---|---|

| 高い機密性 | データが限定された参加者間でのみ共有されるため、外部公開が不要な情報の管理に適する。 |

| 高性能(スループット) | 少数のノードで合意形成を行うため処理が速く、大量取引処理や社内システム連携に向いている。 |

| 運用コントロールの容易さ | 管理ルールやアクセス権限を企業が主体的に決定できるため、ガバナンス設計がシンプル。 |

内部利用や特定のビジネスパートナー間での利用に強みを発揮します。

デメリット(中央集権化リスク・相互運用性・参加者獲得)

プライベートチェーンには以下のような制約も存在します。

| デメリット | 説明 |

|---|---|

| 中央集権化リスク | 特定の企業が運営主体となるため、その意向に大きく依存し、透明性に欠ける可能性がある。 |

| 相互運用性の制限 | 外部ネットワークやパブリックチェーンとの連携が難しく、エコシステムの拡張性が低い。 |

| ネットワーク効果の欠如 | 参加者が社内や限られた範囲に限定されるため、広範な利用者基盤による価値創出が難しい。 |

広域的なサービス提供やオープンエコシステムの構築には不向きであることが多いと言えます。

主な利用ケース(社内ワークフロー/監査証跡/データ共有)

プライベートチェーンは「社内利用・限定利用」に強みを発揮します。具体的な利用ケースは以下の通りです。

- 金融機関:顧客情報や取引記録の内部管理、決済処理の効率化

- 監査・会計:取引や処理のログを改ざん不可能な形で保存し、監査対応を容易にする

- 医療機関:患者データや診療記録の安全な共有、データプライバシーの確保

- 法務・契約管理:契約書や知的財産に関するデータ共有・保護

プライバシー性と効率性を重視する業務において大きなメリットがあります。

導入時の注意点(権限設計・監査ログ・SLA)

企業がプライベートチェーンを導入する際には、以下の点に留意する必要があります。

- 権限設計:誰がどのデータや機能にアクセスできるかを明確に定義し、セキュリティリスクを低減する。

- 監査ログ管理:後から追跡可能な形でログを保存することで、監査・コンプライアンス対応を容易にする。

- SLA(サービスレベル契約)の明文化:システム停止時の対応、可用性や処理速度の保証などを契約上で明確にしておく。

プライベートチェーンは単なる技術導入にとどまらず、企業の信頼性向上や内部統制強化の仕組みとして機能します。

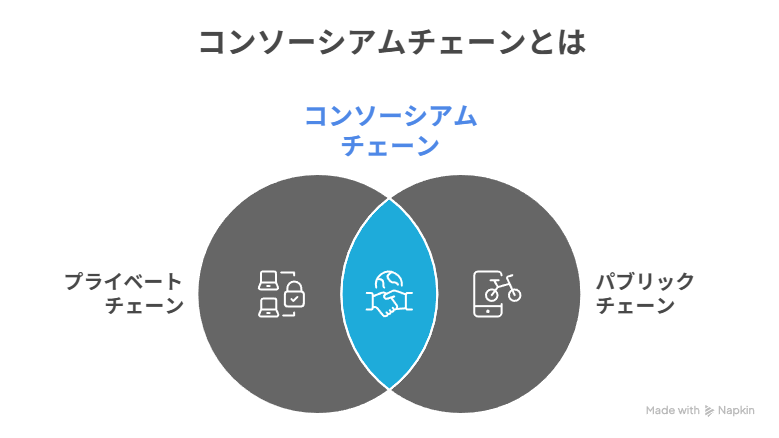

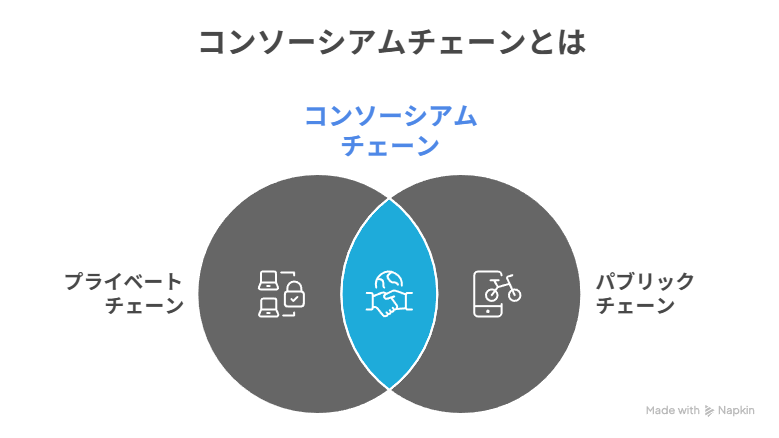

コンソーシアムチェーンとは

定義と特徴(複数組織で共同運用・許可型ネットワーク)

コンソーシアムチェーンとは、複数の企業や団体が共同で管理・運営する許可型ブロックチェーンネットワークです。

参加できる組織は事前に選定され、アクセス権限や運用ルールが定められます。

単独の企業が管理するプライベートチェーンと、誰でも参加できるパブリックチェーンの中間的な位置づけにあり、協調と制御のバランスを取ることができます。業界団体やサプライチェーンなど、複数の組織が相互に信頼を構築する必要がある分野での導入に適しています。

メリット(ガバナンスの分散・プライバシーと共有の両立)

コンソーシアムチェーンの利点は、単独管理型のリスクを軽減しつつ、協調的な運用を実現できる点にあります。

| メリット | 説明 |

|---|---|

| ガバナンスの分散 | 単一企業に依存せず、複数組織で管理するため、業界全体での信頼性を担保できる。 |

| プライバシーと共有の両立 | 機密データは守りつつ、必要な範囲で情報を共有できる仕組みを構築可能。 |

| 透明性と効率化 | 参加企業間で共通の台帳を持つことで透明性を確保し、取引コストや調整コストを削減できる。 |

コンソーシアムチェーンは「業界全体の標準基盤」を構築する際に大きな効果を発揮します。

デメリット(参加調整コスト・合意形成の複雑さ)

複数組織が関与するため特有の課題もあります。

| デメリット | 説明 |

|---|---|

| 参加調整コスト | 新規参加やルール変更の際に、複数企業の合意が必要となり、導入スピードが遅れる可能性がある。 |

| 合意形成の複雑さ | 参加者間の利害対立が発生すると、運営や意思決定が停滞するリスクがある。 |

コンソーシアムチェーンは透明性や信頼性に優れる反面、調整負担や合意形成の難しさをどう解決するかが成功のカギとなります。

主な利用ケース(サプライチェーン/貿易金融/業界コンソーシアム)

コンソーシアムチェーンは、複数のステークホルダーが連携する場面で特に効果を発揮します。

- サプライチェーン管理:食品・製薬・製造業などで、製品のトレーサビリティを確保し、不正流通や偽造防止を実現。

- 貿易金融:輸出入に関する書類の電子化・共有、信用状(L/C)の処理効率化。

- 銀行間業務:KYC(本人確認情報)の共有、国際送金の効率化。

- 業界コンソーシアム:エネルギー取引プラットフォームや医療データ共有基盤など、業界横断的な取り組み。

複数企業の協調が前提となる利用ケースにおいて、コンソーシアムチェーンは最適な選択肢となります。

導入時の注意点(参加条件・ノード配分・運用ルール)

コンソーシアムチェーンを成功させるためには、以下のような設計・調整が欠かせません。

- 参加条件の明確化:どの企業や組織がネットワークに参加できるのか、事前に基準を定める。

- ノード配分の公平性:特定の組織に権限が集中しないよう、ノード数や権限をバランス良く割り当てる。

- 運用ルールと紛争解決プロセス:ガバナンスの枠組み、合意形成の手順、トラブル発生時の解決プロセスを事前に設計する。

準備を行うことで、利害の異なる複数組織間における持続可能な運用が可能になります。

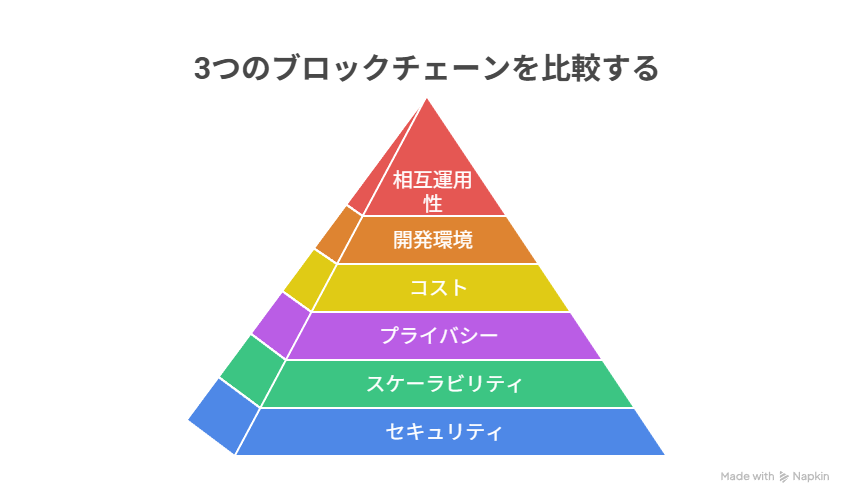

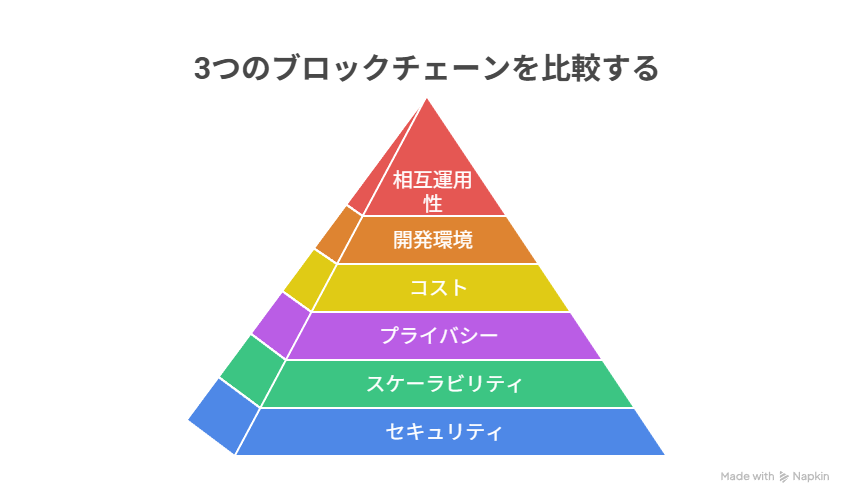

3種類の徹底比較

ブロックチェーンを導入する際には、パブリックチェーン・プライベートチェーン・コンソーシアムチェーンの違いを明確に理解することが不可欠です。

それぞれの強みと弱みを比較することで、自社のビジネスに最適なチェーンを選定できるようになります。

以下では「セキュリティ」「スケーラビリティ」「プライバシー」「コスト」「開発環境」「相互運用性」の観点から徹底的に比較します。

3種類の比較表

| 観点 | パブリックチェーン | プライベートチェーン | コンソーシアムチェーン |

|---|---|---|---|

| セキュリティ/ガバナンス | 攻撃耐性◎/ガバナンスはコミュニティ依存 | ガバナンス容易/管理者依存リスク | 信頼分散型/業界標準化に強み |

| スケーラビリティ | 処理遅延あり | 高速処理◎ | バランス型 |

| プライバシー/コンプライアンス | データ公開/規制課題 | 機密性高い/社内利用向き | プライバシーと透明性両立/金融・行政で有効 |

| コスト | 初期費用小/手数料高騰リスク | 初期費用大/運用コスト安定 | 初期費用大/業界基盤向け |

| 開発・人材 | 開発者多い/ツール充実 | ベンダーロックイン懸念 | ベンダー依存度中/業界連携強み |

| 相互運用性 | L2・ブリッジ活用で強化中 | 限定的 | ハイブリッドや標準規格に適応 |

セキュリティとガバナンス(攻撃耐性/参加者の信頼前提)

- パブリックチェーン:世界中のノードが監視しているため攻撃耐性が非常に高い。ただし、意思決定は分散型コミュニティに依存し、ガバナンスが不安定になる場合がある。

- プライベートチェーン:管理者による統制が効くためガバナンスは容易だが、管理主体への依存が強く「中央集権化リスク」が残る。

- コンソーシアムチェーン:複数の組織が共同で管理するため、信頼を分散でき、業界標準化や共同基盤構築に強みを持つ。

スケーラビリティと最終性(TPS・レイテンシ・ファイナリティ)

- パブリックチェーン:分散度が高いため処理速度は遅め(低TPS)。ビットコインやイーサリアムは数十TPS程度に留まる。

- プライベートチェーン:ノード数が限られているため高速処理が可能で、大量のトランザクション処理や社内利用に向く。

- コンソーシアムチェーン:調整次第でバランスが取れ、中規模〜大規模の業務処理に適応可能。

プライバシーとコンプライアンス(データ秘匿・法規制適合)

- パブリックチェーン:取引データがすべて公開されるため透明性は高いが、企業の機密情報管理には不向き。規制適合性にも課題が残る。

- プライベートチェーン:データ秘匿が可能で、機密性の高い業務や内部利用に強みを発揮。

- コンソーシアムチェーン:参加者間でデータを限定的に共有でき、透明性とプライバシーの両立が可能。金融や行政での規制適合にも活用されやすい。

コスト構造(初期費用・運用費・手数料とガス代)

- パブリックチェーン:初期費用は小さいが、ガス代(取引手数料)に依存するため、取引量増加に伴い運用コストが不安定になりやすい。

- プライベートチェーン/コンソーシアムチェーン:初期構築費用は高額になりがちだが、長期利用すれば安定的なコスト管理が可能。社内利用や業界基盤として継続運用しやすい。

開発生態系と保守(SDK/ツールチェーン/人材確保)

- パブリックチェーン:開発者コミュニティやオープンソースのSDKが豊富で、人材確保や開発リソースに恵まれている。

- プライベート/コンソーシアムチェーン:特定ベンダーのソリューションに依存するケースが多く、ベンダーロックインのリスクがある。

相互運用性と拡張性(ブリッジ・L2・標準規格)

- パブリックチェーン:L2ソリューションやクロスチェーンブリッジを通じて相互運用性が進展中。

- プライベートチェーン:閉じたネットワーク構造のため相互運用性は限定的。外部接続には追加開発が必要。

- コンソーシアムチェーン:業界標準規格の基盤として機能しやすく、他システムとの連携やハイブリッド構成に適している。

選び方ガイド:要件から逆算する意思決定フレームワーク

ブロックチェーンを導入する際、重要なのは「自社の要件から逆算して適切なチェーンを選ぶ」ことです。

パブリックチェーン・プライベートチェーン・コンソーシアムチェーンの特徴を理解しても、最終的な判断は「目的」「データの性質」「参加者の範囲」「規制環境」「コスト・納期」といった現実的な要件に基づいて行う必要があります。

目的別おすすめ(公開性重視/機密性重視/共同運用重視)

- 公開性重視 → パブリックチェーン

誰でも参加可能で透明性が高いため、グローバルなサービス展開やオープンなエコシステムが必要な場合に最適。例:DeFi、NFT、国際送金。 - 機密性重視 → プライベートチェーン

社内や限られた関係者のみに利用を制限できるため、機密データの管理や高速処理が必要な業務に適している。例:金融機関の内部システム、医療データ共有。 - 共同運用重視 → コンソーシアムチェーン

複数の企業・団体が参加し、信頼を分散しながらもガバナンスを維持できる。例:貿易金融、業界標準化プラットフォーム、サプライチェーン管理。

チェックリスト(データ機密度・参加者数・規制・予算・納期)

導入前に確認すべきポイントを以下のチェックリストにまとめます。

| 項目 | 検討内容 | 推奨されるチェーン傾向 |

|---|---|---|

| データの機密性 | 公開可能か、秘匿が必要か | 秘匿ならプライベート/コンソーシアム |

| 参加者の範囲 | 社内のみか、業界全体か、誰でも参加可能か | 社内 → プライベート/ 業界全体 → コンソーシアム/ 全世界 → パブリック |

| 規制環境 | 金融・行政など規制の厳しさ | 厳格 → プライベート/コンソーシアム |

| 予算・コスト構造 | 初期投資 or 運用費用重視 | 初期費用少 → パブリック/ 長期安定 → プライベート/コンソーシアム |

| 納期・スケジュール | すぐ導入か、長期構築か | 短期 → パブリック/ 長期基盤 → コンソーシアム |

このチェックを行うことで、自社に最も適したブロックチェーンの方向性が明確になります。

アーキテクチャ選定(単一型・ハイブリッド・L2併用)

実際の企業導入では「単一型よりもハイブリッド型」が多く採用されています。

- 公開部分はパブリックチェーン:サービスの透明性やオープン性を確保。

- 機密部分はプライベートチェーン:取引データや顧客情報など秘匿性が求められる部分を安全に管理。

- レイヤー2(L2)の併用:スケーラビリティを補完し、ガス代高騰を回避。

組み合わせにより、透明性・効率性・機密性のバランスを取ることが可能です。

PoCから本番運用までのステップ(検証→拡張→監視)

ブロックチェーン導入は、一度に大規模展開するよりも段階的アプローチが推奨されます。

- 検証(PoC)

小規模なユースケースで実現可能性や技術的課題を確認。例:限定部門での試験導入。 - 拡張

PoCの成功をもとに、対象範囲を広げて複数部門や外部パートナーを巻き込み、業務全体に適用。 - 監視・運用

本番稼働後は監視体制を整備し、パフォーマンスやセキュリティを継続的にチェック。必要に応じてアップデートや規制対応を行う。

このプロセスを踏むことで、リスクを抑えつつ、スムーズに本番運用へ移行できます。

まとめ:3種類のブロックチェーンをどう選ぶか

ブロックチェーンには大きく分けて パブリックチェーン・プライベートチェーン・コンソーシアムチェーン の3種類が存在し、それぞれに明確な特徴と適用領域があります。

- パブリックチェーン:透明性とオープン性を重視し、グローバル展開や新しいエコシステム構築に強み。

- プライベートチェーン:機密性と高速処理を優先し、社内利用や限定的な業務に最適。

- コンソーシアムチェーン:複数組織の協調基盤として、サプライチェーンや貿易金融、業界標準化に活用されやすい。

選択のポイントは、「扱うデータの機密度」「参加者の範囲」「規制環境」「コスト構造」「導入スケジュール」 といった要件から逆算することです。単一のチェーンだけでなく、パブリックとプライベートを組み合わせたハイブリッド構成や、レイヤー2ソリューションの活用も現実的な選択肢となっています。

今後は、企業や行政のデジタル化が進むにつれて、用途に応じた複数のチェーンを使い分ける「マルチチェーン戦略」が主流になると予想されます。「どのブロックチェーンが優れているか」ではなく、「自社の目的にどのチェーンが最適か」という視点が重要です。

ブロックチェーン導入を検討している企業は、まず小規模なPoC(概念実証)から始め、自社に合ったモデルを見極めることが成功への近道となるでしょう。