カワセミ@金融ブロガー

カワセミ@金融ブロガーこんにちは。カワセミ@金融ブロガーです

ブロックチェーンは、「分散型台帳技術」として2008年に登場し、世界中で注目を集めている情報管理システムです。

その最大の特徴は、中央集権的な管理者を介さずに、ネットワーク全体で取引や記録を共有・検証する点にあります。

各参加者は同じ台帳を持ち、過去の取引履歴を改ざんすることが極めて困難な構造になっているため、高い透明性と信頼性を実現します。当初はビットコインの基盤技術として生まれましたが、現在では金融、物流、医療、行政、コンテンツ管理など、仮想通貨以外の分野にも応用が広がっています。

本記事では、ブロックチェーンの基礎から仕組み、中央集権型システムとの違い、メリットと課題、さらに具体的な活用事例やスマートコントラクトの役割までを詳しく解説します。初めて学ぶ方からビジネスでの導入を検討する方まで、理解を深められる内容となっています。

・表:ブロックチェーンの基本構造

| ブロック | 含まれる情報例 | 特徴 |

|---|---|---|

| トランザクション情報 | 送金記録、契約内容など | 改ざんが極めて困難 |

| タイムスタンプ | 記録日時 | 時系列でデータを保護 |

| 前のブロックのハッシュ値 | チェーン状に接続 | 一部の改ざんが全体に影響 |

ブロックチェーンとは何か?分散型台帳の基礎知識

台帳とは何を記録するものか

台帳とは、取引や契約、資産の所有状況などを体系的に記録する帳簿のことです。代表例として、銀行の取引履歴、不動産の登記簿、企業の会計帳簿などがあります。これらは通常、信頼できる中央機関や管理者によって一元的に保管されます。

しかし、中央集権的な管理には次のようなリスクが存在します。

- 管理者による意図的な記録改ざんの可能性

- サーバー障害によるデータ消失

- サイバー攻撃による情報漏えい

ブロックチェーンは、これらのリスクを軽減するため、ネットワーク上の全参加者が同一の分散型台帳を保持します。記録は暗号技術で保護され、コンセンサス(合意形成)によってのみ更新されるため、改ざんは極めて困難です。この仕組みにより、取引の透明性と信頼性が飛躍的に向上します。

・表:中央集権型と分散型台帳の違い

| 管理方式 | 台帳の保管場所 | 改ざんリスク | 障害時の影響 |

|---|---|---|---|

| 中央集権型 | 管理者1カ所に集中 | 管理者依存で高い | 全データ消失の恐れ |

| 分散型(ブロックチェーン) | ネットワーク全体に分散 | 極めて低い | 他ノードから復元可能 |

ブロックチェーンが生まれた背景と目的

ブロックチェーンの概念は、2008年にサトシ・ナカモトという匿名の人物(またはグループ)によって発表されたビットコインの論文で初めて提案されました。

当時、世界はリーマンショックによる金融危機の真っ只中で、銀行や政府など中央集権的な金融機関への信頼が大きく揺らいでいました。この背景から、仲介者なしで安全かつ信頼できる取引を行う仕組みが求められたのです。

ブロックチェーンは、誰でもアクセス可能で、全員が記録を検証できるオープンな構造を持ち、特定の管理者を必要としません。この特性は仮想通貨の送金だけでなく、医療データの管理やサプライチェーンの追跡など、幅広い業界での応用を可能にしています。

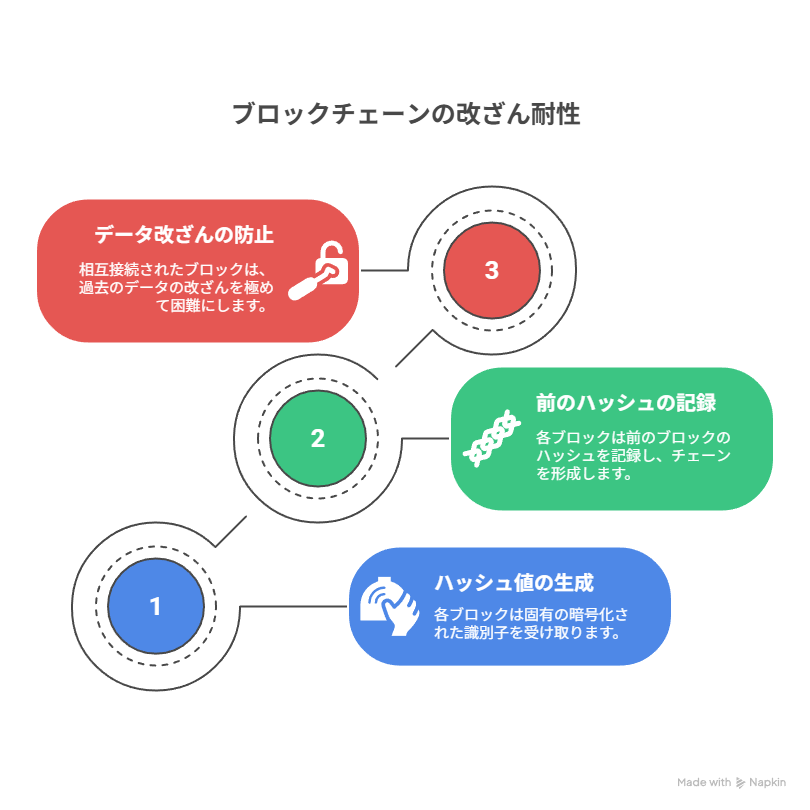

「ブロック」と「チェーン」が実現する改ざん耐性の仕組み

ブロックの構造と含まれる情報

ブロックチェーンにおける「ブロック」とは、一定期間内に行われた取引情報をまとめたデータの集合体です。各ブロックには以下の情報が格納されます。

- 取引データ(送信者・受信者・取引額など)

- 生成時刻(タイムスタンプ)

- 直前のブロックのハッシュ値

取引データは暗号化され、個人情報や金額情報を安全に保護します。

この構造により、単一のブロックだけでなく全体の整合性を維持することが可能です。新しいブロックは、ネットワーク参加者の承認(コンセンサス)を経て追加されます。

チェーンによる連結とハッシュ値の役割

各ブロックは「ハッシュ値」と呼ばれる暗号化された固有の識別値を持ち、さらに直前のブロックのハッシュ値も内部に記録します。これによりブロック同士が鎖(チェーン)のように連結され、過去のデータ改ざんを極めて困難にします。

もし過去のブロックを改ざんしようとすれば、その後に続くすべてのブロックのハッシュ値を再計算する必要があり、膨大な計算資源が必要になります。

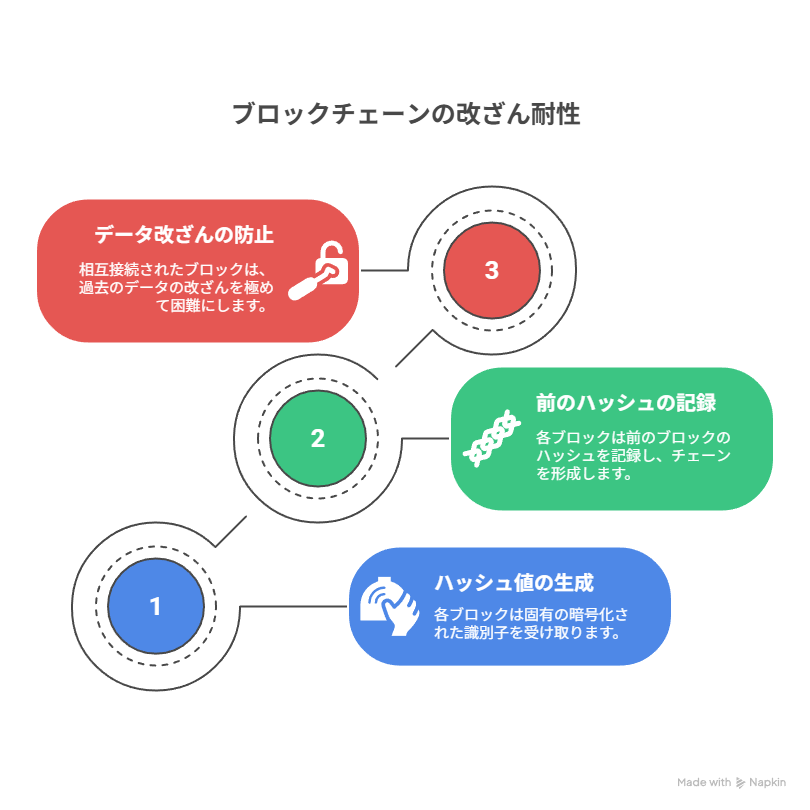

改ざんが困難になる理由

ブロックチェーンの改ざん耐性は、暗号技術と分散型ネットワーク構造に支えられています。

各取引データはブロックとしてまとめられ、前のブロックのハッシュ値(暗号化された識別情報)と結び付けられることで、連続した鎖のように構築されます。この仕組みにより、一つのブロックを改ざんするとその後の全てのブロックのハッシュ値が変化し、整合性が崩れるため、改ざんがすぐに検知されます。

ブロックチェーン上のデータは世界中の多数のノード(コンピュータ)にコピーされ、全員が同じ取引履歴を保持しています。そのため、一部のノードを攻撃してもネットワーク全体の記録を改ざんすることはできません。全体を改ざんするには、ネットワーク参加者の過半数以上の計算能力や保有資産を支配する必要があり、現実的には極めて困難です。

新しいブロックを追加する際にはコンセンサスアルゴリズム(Proof of Work、Proof of Stakeなど)による合意形成が必要です。この過程が、正当な取引だけをブロックチェーンに記録するフィルターの役割を果たし、不正なデータが入り込むリスクをさらに低減します。こうした複数の防御層が組み合わさることで、ブロックチェーンは非常に堅牢なシステムとなっています。

- 分散保管:データは世界中の多数のノード(コンピュータ)にコピーされ、全員が同じ取引履歴を保持。単独ノードの攻撃では全体を改ざんできません。

- コンセンサスアルゴリズム:新しいブロックの追加には、Proof of Work(PoW)やProof of Stake(PoS)などの合意形成プロセスが必須。

- ハッシュ連結構造:改ざんはハッシュ値の再計算を全ブロックで行う必要があり、膨大な計算コストが発生。

中央集権型システムと分散型ネットワークの違い

分散型ネットワークの特徴

中央集権型システムでは、データは単一のサーバーや管理者によって一元管理されます。

一方、分散型ネットワークでは、複数のノード(参加者)が同一のデータを同時に保持します。

この仕組みにより、

- 障害やサイバー攻撃に対する耐性が向上

- システム全体のダウンを防止

- 特定の権力による恣意的な操作や検閲が困難

といった特徴を持ちます。管理者不在のため、中立性と透明性が高く保たれます。

ブロックチェーンの主なメリット

ブロックチェーンは、取引記録を複数のコンピュータで共有・保存する分散型台帳技術です。

その最大の特徴である改ざん耐性は、取引データをブロック単位で暗号化し、チェーン状に連結して管理する構造によって実現されています。過去の記録を変更するには全ての関連ブロックを同時に書き換える必要があり、現実的にはほぼ不可能です。

透明性も大きな利点です。取引履歴はネットワーク参加者全員が確認できるため、不正や隠蔽のリスクが大幅に低減します。これにより、金融取引やサプライチェーン管理などで高い信頼性を確保できます。

ブロックチェーンは暗号技術を活用しており、データの真正性やアクセス権限を厳密に管理できるため、セキュリティの面でも優れています。

仲介者を必要としない点も重要です。

金融取引や契約には銀行や決済代行会社などが介在していましたが、ブロックチェーンではスマートコントラクトにより自動で契約や決済を実行できます。

その結果、手数料の削減や処理時間の短縮が可能になります。特に国際送金や貿易のように、多段階の承認や為替変換が必要な分野では、この効率化が大きな価値を生みます。

- 改ざん耐性:暗号化とハッシュ連結構造により、データ改ざんがほぼ不可能。

- 高い透明性:全参加者が同じ台帳を参照可能。

- セキュリティの高さ:分散保管により単一障害点が存在しない。

- コスト削減:仲介者が不要で、手数料・処理時間を短縮。

- 国際送金や貿易に有効:従来数日かかった決済を短時間化。

ブロックチェーンの弱点と課題

ブロックチェーンには多くの利点がありますが、現状では克服すべき弱点や課題も存在します。

1つ目は、処理速度とスケーラビリティの問題です。ビットコインやイーサリアムのようなパブリック型ブロックチェーンでは、1秒あたりの取引処理件数が限定されており、大量の取引が集中すると承認までに時間がかかります。これにより、リアルタイム性が求められる決済や取引には不向きな場合があります。

次に、消費電力の多さです。プルーフ・オブ・ワーク(PoW)方式では、マイニングの計算処理に膨大な電力を必要とし、環境負荷が問題視されています。省エネ型のコンセンサスアルゴリズム(PoSなど)への移行も進んでいますが、完全な解決には時間がかかります。

また、技術理解の難しさも普及の障壁です。暗号技術やネットワーク構造に関する知識が必要なため、一般の利用者や中小企業が活用するには教育やサポート体制が不可欠です。

最後に、規制や法制度の整備も遅れています。国や地域ごとに異なる法律や規制が存在し、国際的な取引やサービス展開では法的リスクが伴います。特に金融分野では、マネーロンダリング防止や投資家保護の観点から、明確なルール作りが求められています。

- 処理速度の制約:大量取引時に遅延が発生しやすい。

- スケーラビリティの問題:ネットワーク拡大に伴う処理能力の確保が課題。

- 消費電力の多さ:特にProof of Work型は大きな電力を必要とする。

- 技術理解の難しさ:一般利用者や企業担当者の学習コストが高い。

- 法規制の未整備:国や地域によって法律が追いついていない。

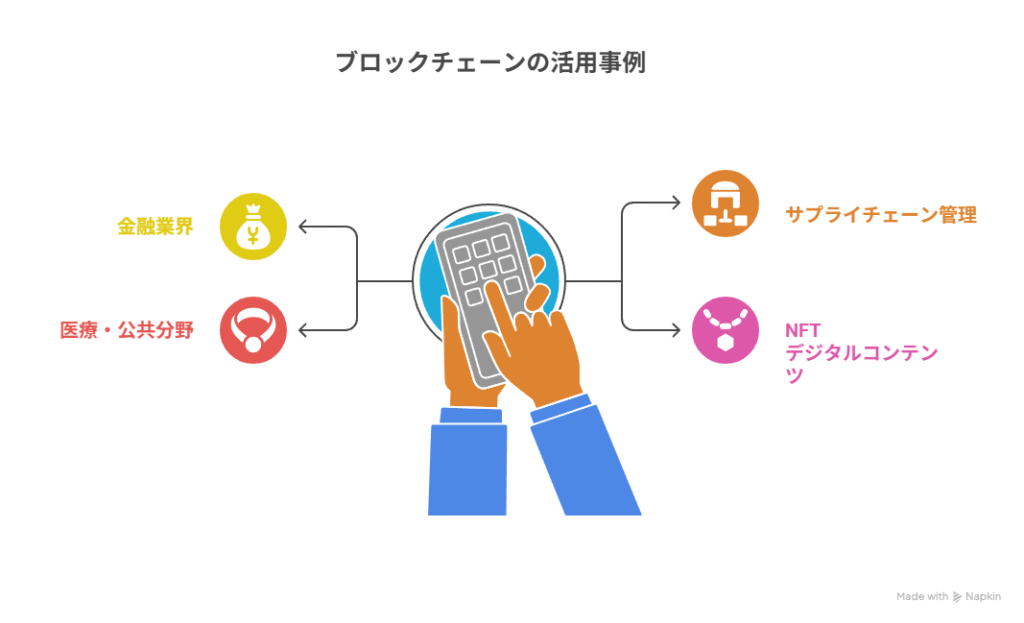

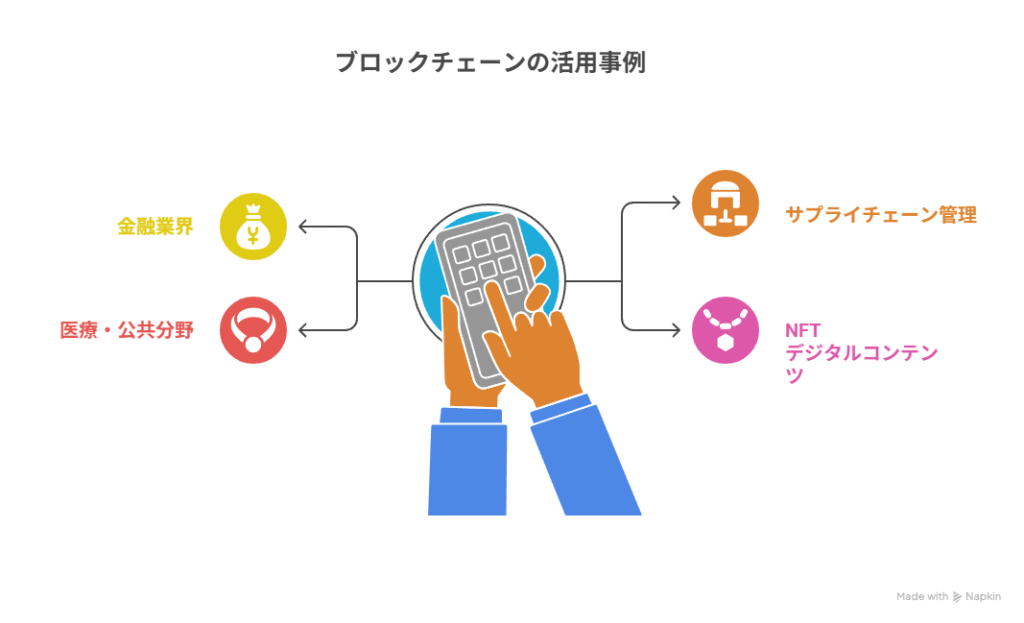

仮想通貨以外のブロックチェーン活用事例

金融業界での応用

金融業界では、ブロックチェーンは仮想通貨以外にも多様な形で活用されています。決済や送金の分野では、銀行間や異なる国の通貨間の取引をリアルタイムで処理できる仕組みが導入されつつあります。これにより、従来は数日かかっていた国際送金が数分から数秒で完了し、仲介機関を介さないことで手数料も大幅に削減できます。

証券取引の記録管理にも有効です。株式や債券の売買履歴をブロックチェーンに記録すれば、改ざん防止と透明性が確保され、取引の正確性や信頼性が高まります。また、証券の決済(清算)プロセスを自動化することで、人的ミスや処理遅延を減らし、コスト削減にもつながります。

ブロックチェーン上で動作するスマートコントラクトを活用すれば、融資契約や保険契約の条件を自動的に実行でき、取引完了までの時間短縮と効率化が可能です。この技術は、金融サービスの高度化と顧客満足度の向上の両立を実現する基盤として期待されています。

サプライチェーン管理

サプライチェーン管理においてブロックチェーンを活用すると、製品の生産から消費者の手元に届くまでの全過程を記録・共有でき、透明性が飛躍的に向上します。各工程の情報は改ざん不可能な形で保存されるため、不正な混入や偽装、出所不明の原材料使用などを未然に防ぐ効果があります。

例えば、食品業界では生産地や収穫日、輸送経路、保管条件などの情報をブロックチェーンに登録することで、消費者がスマートフォンで簡単に確認できる仕組みが可能になります。これにより、産地偽装や期限切れ商品の流通といったリスクを減らし、食品安全の信頼性が向上します。

製造業や高級ブランド品の分野では、部品の調達先や組立工程の記録を共有することで、品質保証や真正品証明が容易になります。特に高額商品の場合、購入者がその商品の正規性を即座に確認できることはブランド価値の維持にも直結します。

ブロックチェーンを導入することで、サプライチェーン全体の可視化と信頼性向上を同時に実現でき、企業のコンプライアンス強化や消費者保護にも大きく貢献します。

医療・公共分野での利用

医療や公共分野におけるブロックチェーンの活用は、データの信頼性と安全性を高めるうえで非常に有効です。

医療分野では、患者の診療記録や検査結果、処方履歴などをブロックチェーン上に記録することで、改ざんや不正アクセスを防止できます。患者本人がアクセス権を管理できる仕組みを採用すれば、必要なときにだけ医師や医療機関と安全にデータを共有でき、異なる病院間でのスムーズな情報連携が可能になります。重複検査の削減や診断の迅速化が期待されます。

公共分野では、住民票や出生証明書、土地登記などの公的証明書をブロックチェーンで管理することで、記録の正当性を担保できます。特に、紙の書類や単一のデータベースに依存している現行システムと比べ、災害時やサイバー攻撃時にも情報が失われにくくなります。

選挙の電子投票システムに応用すれば、投票内容の改ざん防止と集計の透明化が可能です。不正の疑念を減らし、民主的プロセスへの信頼向上にもつながります。

ブロックチェーンは、医療や行政サービスの効率化だけでなく、市民の権利保護や社会全体の信頼性向上にも寄与する技術と言えます。

NFTやデジタルコンテンツ管理

NFTは、ブロックチェーン上で発行される代替不可能なトークンで、デジタル資産の唯一性と所有者情報を証明できます。

画像・音楽・動画・ゲーム内アイテムなど、従来はコピーが容易で権利保護が難しかったデジタルコンテンツに、明確な所有証明を付与できます。

著作権保護の面では、作品が最初に発行された日時や発行者、所有者の履歴をブロックチェーンに記録することで、盗用や無断利用の証拠として活用できます。クリエイターは自分の作品をNFTとして販売し、二次販売時にも自動的にロイヤリティを受け取れる仕組みを構築でき、持続的な収益化が可能です。

ゲーム業界では、NFTを用いてプレイヤーがアイテムやキャラクターを所有・取引できる環境が整いつつあります。これにより、ゲーム内資産の価値が現実世界の市場と連動し、新しい経済圏が生まれています。

デジタルアートやバーチャル空間の土地など、物理的な制約を超えた資産管理が可能となり、クリエイターやユーザーの権利を守りながら新たなビジネスモデルを創出する基盤となっています。

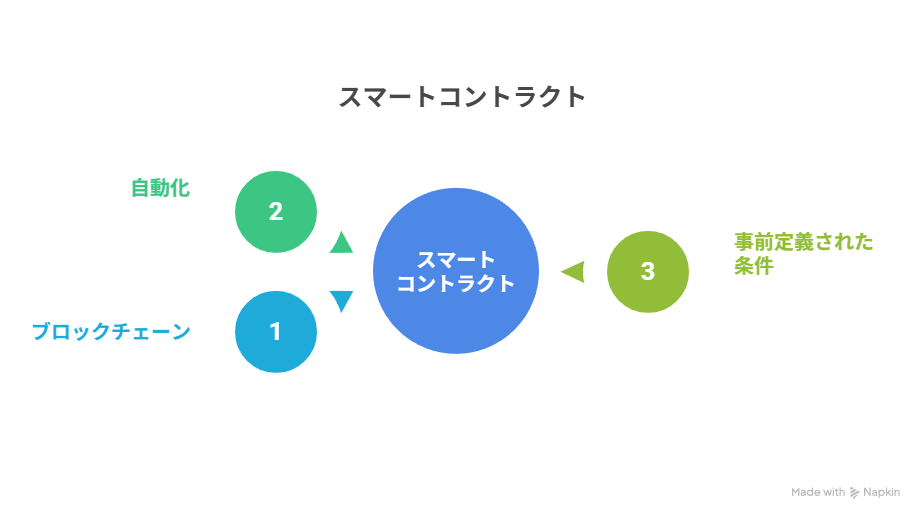

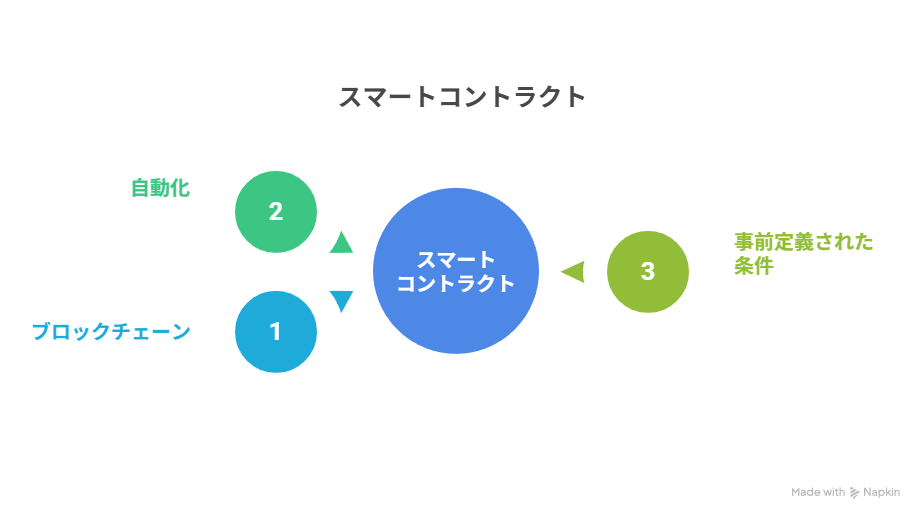

スマートコントラクトとは?仕組みと活用事例

定義と基本的な仕組み

スマートコントラクトとは、ブロックチェーン上で動作する自動契約プログラムで、あらかじめ設定された条件が満たされると、その内容に従って自動的に処理を実行します。

契約の条件や手続きはコードとして記述され、取引の履歴とともにブロックチェーンに記録されるため、改ざんや不正のリスクが極めて低くなります。

この仕組みの最大の特徴は、第三者の仲介を必要としない点です。従来、契約や取引の履行には銀行、行政機関、弁護士などが関与していましたが、スマートコントラクトでは当事者間で直接、安全に取引を成立させられます。その結果、手数料の削減や処理時間の短縮が可能となります。

基本的な動作は、「条件の確認」と「自動実行」の二段階です。商品代金の支払いが確認されたら自動で所有権を移転する、不動産の契約が成立したら自動で登記情報を更新するといった具合です。

ブロックチェーンの分散管理と暗号技術によって、契約内容と実行履歴は全参加者が確認できるため、高い透明性と信頼性が確保されます。

自動実行される契約のメリット

スマートコントラクトの大きなメリットは、契約の履行を人ではなくプログラムが担うため、手続きが正確かつ自動的に行われる点です。

人為的なミスや不正行為が発生しにくくなります。支払いが完了した瞬間に商品やサービスの利用権が付与される仕組みを組み込めば、支払い遅延や引き渡しのトラブルを防止できます。

効率化の面でも優れています。契約の確認や履行には書類作成、承認手続き、決済処理など複数の工程が必要でしたが、スマートコントラクトを使えば、条件が満たされた時点で自動的に全ての処理が完了します。時間やコストを大幅に削減できます。

契約条件や実行履歴はブロックチェーンに記録され、参加者全員が閲覧可能なため、透明性と信頼性が確保されます。仲介者を介さずに契約を実行できるため、国際取引や高頻度取引など、スピードと正確性が求められる場面で特に効果を発揮します。

- 仲介者不要:取引や契約履行に仲介機関を挟まないため、コスト削減と処理の高速化が可能。

- ミスや不正の防止:プログラムが条件を正確に判断するため、人為的なエラーや改ざんのリスクが低下。

- 透明性の確保:契約内容と履行状況がブロックチェーン上で公開され、関係者全員が検証可能。

現在の活用例と今後の可能性

スマートコントラクトは、すでにさまざまな分野で実用化が進んでいます。

代表的なのがDeFi(分散型金融)で、貸付や取引所、資産運用などを自動化し、銀行などの仲介機関を介さずに金融サービスを提供できます。ユーザー(利用者)はプログラムが定めた条件に従って安全かつ透明に取引でき、世界中の誰でもインターネットを通じて利用可能です。

保険分野では、特定の条件発生時に自動で保険金が支払われる仕組みが導入されています。例えば、フライトの遅延やキャンセルが航空会社のデータで確認されれば、利用者が請求手続きをしなくても即座に保険金が振り込まれます。

自動売買システムにも応用されています。株式や暗号資産の売買条件をプログラムに組み込み、市場価格が条件を満たすと即座に注文を実行します。人間の感情や判断の遅れによる損失リスクを減らせます。

将来的には、行政手続きや不動産取引への応用も期待されています。住民票の発行や土地登記の更新をスマートコントラクトで自動化すれば、手続きの迅速化と不正防止を同時に実現できます。不動産売買でも、契約成立と同時に支払いと登記変更を自動完了でき、取引の安全性と効率性が飛躍的に高まります。

- DeFi(分散型金融):貸付、資産運用、取引所などで自動契約を実現。

- 保険分野:災害発生時の条件付き保険金支払いを自動化。

- 自動売買システム:株式や暗号資産のトレードを条件に応じて実行。

まとめ

ブロックチェーンは、中央集権型の管理に依存せず、安全で透明性の高い記録を実現する分散型台帳技術です。

「ブロック」と「チェーン」による改ざん耐性や、ネットワーク全体での合意形成によって、従来のシステムにはない信頼性を提供します。仮想通貨の基盤として広まりましたが、その応用範囲は金融、物流、医療、行政、デジタルコンテンツ管理など多岐にわたります。

スマートコントラクトの登場により、契約や取引の自動化も可能になり、新たなビジネスモデルが生まれつつあります。一方で、処理速度やエネルギー消費、法規制といった課題も残されています。

今後はこれらの課題を克服しながら、社会全体に浸透していくことで、私たちの生活や経済の在り方を根本から変える可能性を秘めています。ブロックチェーンの本質を理解し、適切に活用することが、これからのデジタル社会を生き抜くための鍵となるでしょう。