カワセミ@金融ブロガー

カワセミ@金融ブロガーこんにちは。カワセミ@金融ブロガーです。

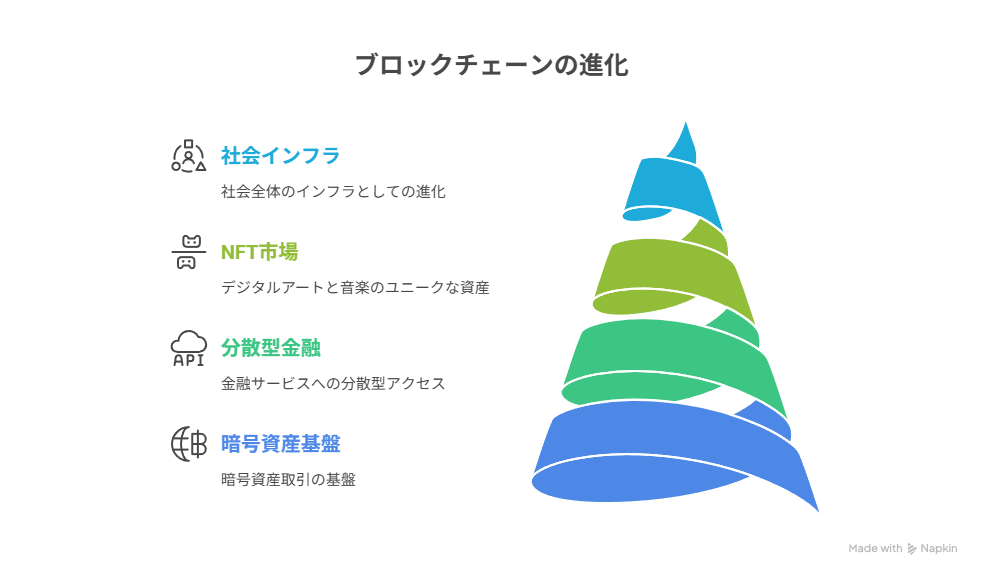

ブロックチェーンは、暗号資産(仮想通貨)やNFT、さらにはメタバースといった最新のデジタルサービスを支える基盤となる技術です。

一見すると難しく感じるかもしれませんが、その始まりは意外とシンプルで、2008年にサトシ・ナカモトという人物(またはグループ)が発表した「ビットコイン」の仕組みにさかのぼります。

リーマンショックによる金融不安の中で誕生したビットコインは、「銀行などの仲介なしに世界中の人が直接お金をやりとりできる仕組み」として注目を集めました。

その後、インターネット上で徐々にビットコインを使った取引や「マイニング(採掘)」が広がり、今では世界中で多くの人に利用されています。さらに、2015年には「イーサリアム」という新しいブロックチェーンが登場しました。

イーサリアムは、ただの暗号資産ではなく「スマートコントラクト」と呼ばれる自動契約の仕組みを備えており、ゲーム、NFTアート、分散型金融(DeFi)などさまざまな新しいサービスを生み出すきっかけとなりました。

現在、ブロックチェーンはお金のやりとりだけにとどまらず、サプライチェーン管理、投票システム、データの改ざん防止など、社会の幅広い分野で利用が進んでいます。透明性が高く、情報が改ざんされにくいという特長があるため、「信頼できるインターネットの仕組み」として注目されているのです。

本記事では、ブロックチェーンの歴史を誕生から現在までわかりやすく整理し、初心者の方でも理解しやすい形で解説していきます。ビットコインやイーサリアムの背景を知りたい方にぴったりの内容です。

ブロックチェーン誕生の背景

ブロックチェーン誕生

2008年、世界はリーマンショックと呼ばれる未曾有の金融危機を経験しました。大手投資銀行の破綻をきっかけに株価が暴落し、多くの企業や家庭が経済的な打撃を受けました。

この出来事は、中央銀行や政府、金融機関といった「中央集権的な仕組み」に依存する金融システムの弱点を浮き彫りにしました。人々の間には「銀行や国家に頼らなくても安全で信頼できる新しい通貨が必要なのではないか」という疑問が広がっていきます。

そんな混乱の最中に登場したのが、サトシ・ナカモトという謎の人物(またはグループ)です。(現在もその正体が明らかになっていない謎のままの人物です)

2008年10月、彼が発表した論文「Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System(ビットコイン:ピアツーピア型電子通貨システム)」は、従来の金融システムに頼らずに個人同士で直接お金をやり取りできる仕組みを提案しました。

このシステムでは、銀行のような仲介者を必要とせず、インターネット上のネットワーク参加者全員が取引を記録・監視するため、不正や改ざんが極めて難しいのが特徴です。

この論文をきっかけに、世界初の暗号資産(仮想通貨)である「ビットコイン」が誕生しました。ブロックチェーンという技術は、まさにこのビットコインを実現するための仕組みとして生まれたのです。後にこの技術は「暗号資産の基盤」からさらに発展し、金融、物流、医療、エンタメなど多くの分野へと応用されていきます。

表:金融危機とビットコイン誕生の関係

| 年 | 出来事 | ブロックチェーンとの関係 |

|---|---|---|

| 2008年9月 | リーマン・ブラザーズ破綻、世界的金融危機へ | 中央集権的金融システムへの信頼が低下 |

| 2008年10月 | サトシ・ナカモトがビットコイン論文を発表 | 銀行不要の新しい通貨モデルを提案 |

| 2009年1月 | ビットコインの最初のブロック(ジェネシスブロック)生成 | ブロックチェーンの実用化が始まる |

ブロックチェーンの基礎知識と仕組み

ブロックチェーンは、複数のコンピュータ(ノード)が同じ情報を共有しながら管理する仕組みで、特定の管理者が存在しない点が大きな特徴です。取引やデータはまず「ブロック」にまとめられ、そのブロックが時系列でチェーンのようにつながります。各ブロックには前のブロックの情報(ハッシュ値)が含まれるため、一度記録された内容を改ざんしようとすると、その後に続くすべてのブロックを書き換えなければならず、実質的に不可能に近い仕組みになっています。

この分散型台帳の強みは、セキュリティの高さと透明性にあります。従来の銀行システムでは中央サーバーが攻撃されると大規模な被害が生じるリスクがありますが、ブロックチェーンでは情報が世界中に分散して保存されるため、一箇所が攻撃されても全体が守られやすい構造になっています。また、誰でも取引履歴を確認できる仕組みがあり、不正を発見しやすい環境が整えられています。

応用例として最も有名なのが暗号資産(仮想通貨)ですが、それ以外にも注目分野は広がっています。例えば、スマートコントラクトという自動契約システムを用いれば、条件が満たされた時点で契約が自動的に実行され、人為的な操作を介さずに取引を完了させることが可能です。また、物流の分野では商品の生産から配送までをブロックチェーンで追跡することで、偽造防止や透明性の確保が実現できます。

このようにブロックチェーンは「信頼をコードで担保する技術」として、金融をはじめ多様な領域で革新的な役割を果たしつつあります。

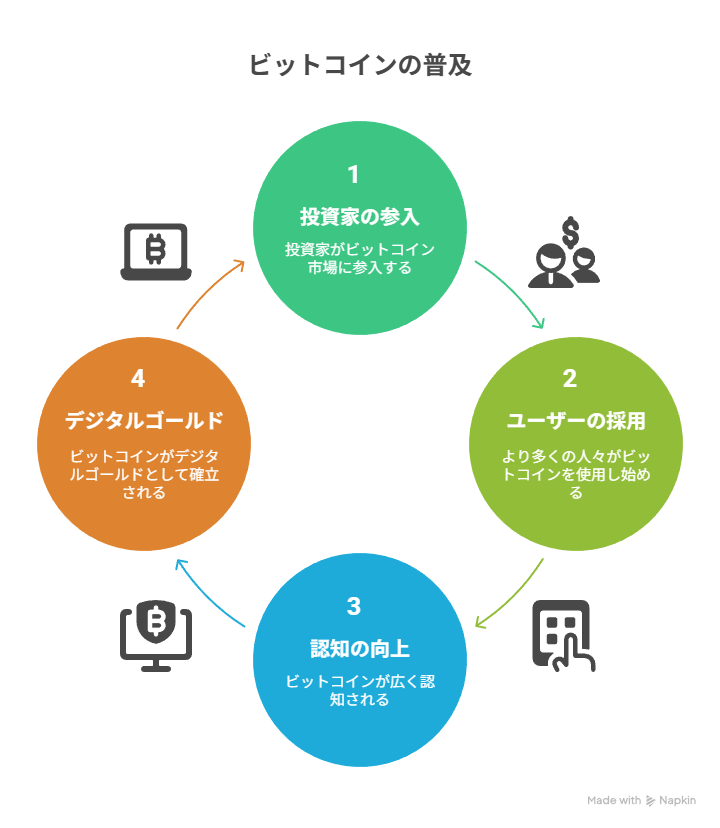

ビットコインの登場と普及

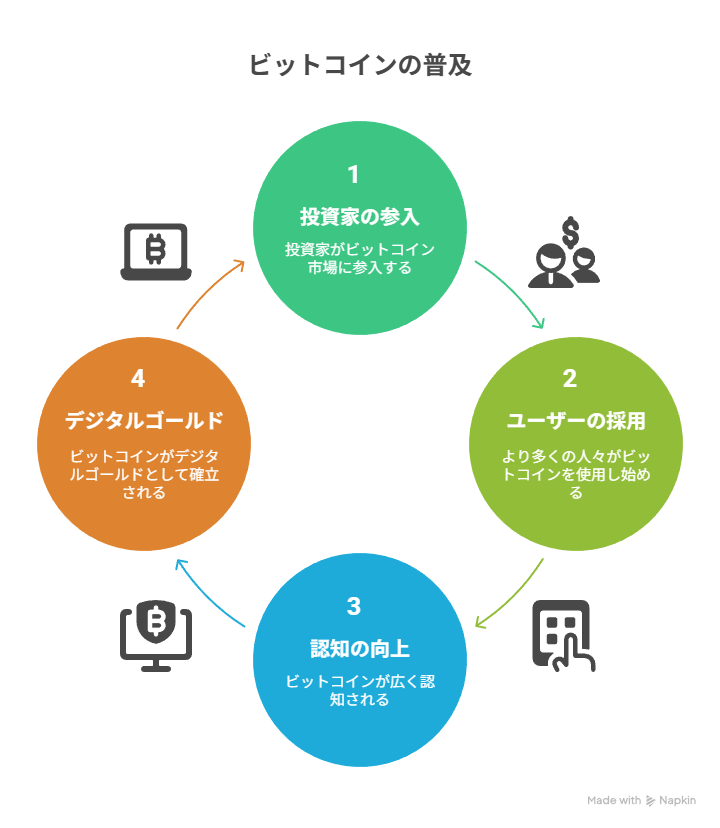

2009年1月、サトシ・ナカモトによって「ジェネシスブロック」と呼ばれる最初のビットコインのブロックが生成されました。

これは、ブロックチェーン技術を用いた世界初の分散型デジタル通貨が現実となった歴史的な瞬間です。ビットコインは、銀行や政府といった中央機関に頼らず、インターネットを通じて世界中の人が直接お金をやり取りできる仕組みを提供しました。

登場当初のビットコインは、一部の技術者や暗号技術に関心を持つ人々の間でのみ使われており、一般にはほとんど知られていませんでした。しかし、その「中央銀行を介さずに価値を移動できる」という特徴が少しずつ注目され、徐々に利用者が増えていきます。

特に有名なのが2010年5月に起きた「ビットコイン・ピザ事件」です。あるプログラマーが1万BTC(2025年8月現在だと約1700億円相当)と引き換えにピザ2枚を購入したという出来事で、これがビットコインが実際に「モノと交換できる通貨」として使われた最初の事例とされています。このエピソードは今でも暗号資産の歴史を語る上で欠かせない象徴的な出来事です。

その後、ビットコインの価格は少しずつ上昇し、投資対象としての魅力も高まっていきました。インターネット上の掲示板や取引所を通じて売買が活発になり、2013年頃からはメディアで大きく取り上げられるようになります。

さらに2017年には価格が一時200万円を超える急騰を見せ、世界中の投資家や一般ユーザーが市場に参入しました。現在では、ビットコインは暗号資産の代名詞ともいえる存在となり、「デジタルゴールド」と呼ばれるほど広く認知されています。

表:ビットコイン普及の主な出来事

| 年 | 出来事 | 意味 |

|---|---|---|

| 2009年 | ジェネシスブロックが生成される | 世界初のビットコイン誕生 |

| 2010年 | 1万BTCでピザ2枚購入(ビットコイン・ピザ事件) | 初めて実際のモノと交換される |

| 2013年 | ビットコイン価格が初めて1,000ドルを突破 | 世界的に注目され始める |

| 2017年 | 価格が200万円を超える急騰 | 投資対象として爆発的に普及 |

| 現在 | 「デジタルゴールド」と呼ばれ、暗号資産の象徴に | 金融・投資の新しい選択肢として定着 |

アルトコインの登場と多様化

ビットコインが世界的に注目を集めると、その成功をきっかけに新しい暗号資産が次々と誕生しました。

これらは総称して「アルトコイン(Alternative Coin)」と呼ばれます。アルトコインは単なるビットコインのコピーではなく、「処理の速さ」「送金コストの安さ」「プライバシーの強化」「価格の安定性」など、それぞれが独自の特徴や目的を持って設計されました。

最初期に登場した代表的な例が「ライトコイン(Litecoin)」と「リップル(Ripple/XRP)」です。ライトコインは、ビットコインに比べて取引の承認速度を速め、日常的な決済にも使いやすいように設計されました。一方でリップルは、国際送金を効率化することを目指して開発され、銀行間の送金システムにも活用されています。これにより、既存の金融インフラとの連携を意識したブロックチェーンの応用例が広がっていきました。

さらに、プライバシー保護を強化した「Monero」や「Zcash」などの匿名性通貨も登場しました。これらは取引の内容を公開せずにやり取りできるため、金融の透明性とプライバシー保護のバランスをめぐる議論を呼び起こしました。

また、価格の変動が激しいビットコインの課題を解決するために誕生したのが「ステーブルコイン」です。ステーブルコインは米ドルなどの法定通貨に価値を連動させることで、日常の支払い手段や企業間取引において安定的に利用できるよう設計されています。

このように、アルトコインは単にビットコインに続く存在ではなく、ブロックチェーン技術の多様な可能性を広げる重要な役割を果たしてきました。現在では数千種類ものアルトコインが存在し、それぞれが異なる目的に挑戦しています。

表:代表的なアルトコインと特徴

| コイン名 | 特徴 | 主な目的 |

|---|---|---|

| ライトコイン (Litecoin) | 承認速度が速く、手数料が安い | 日常的な決済向け |

| リップル (XRP) | 国際送金を効率化、銀行との連携に強み | 金融インフラでの利用 |

| モネロ (Monero) | 高い匿名性を実現 | プライバシー重視の取引 |

| ジーキャッシュ (Zcash) | 透明性と匿名性を選択できる | 柔軟なプライバシー保護 |

| ステーブルコイン (USDT, USDCなど) | 法定通貨と連動し価格を安定化 | 決済や企業取引に活用 |

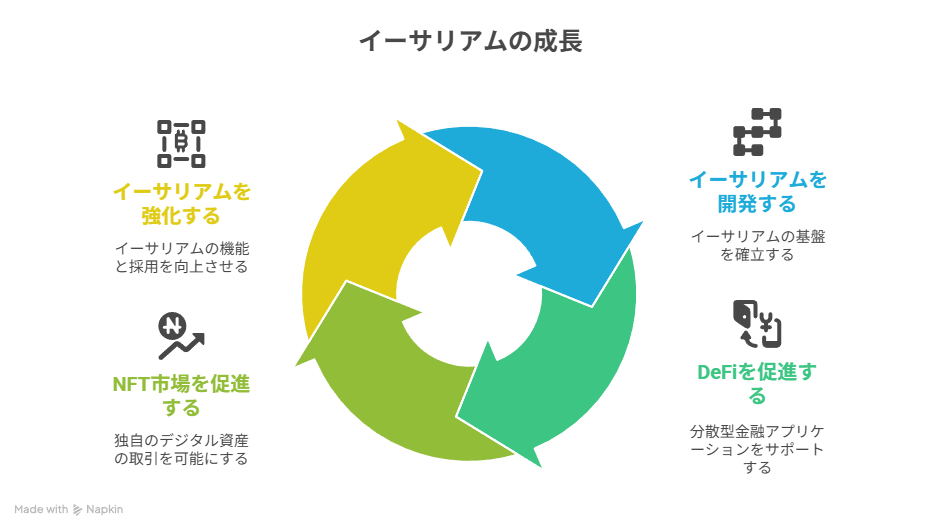

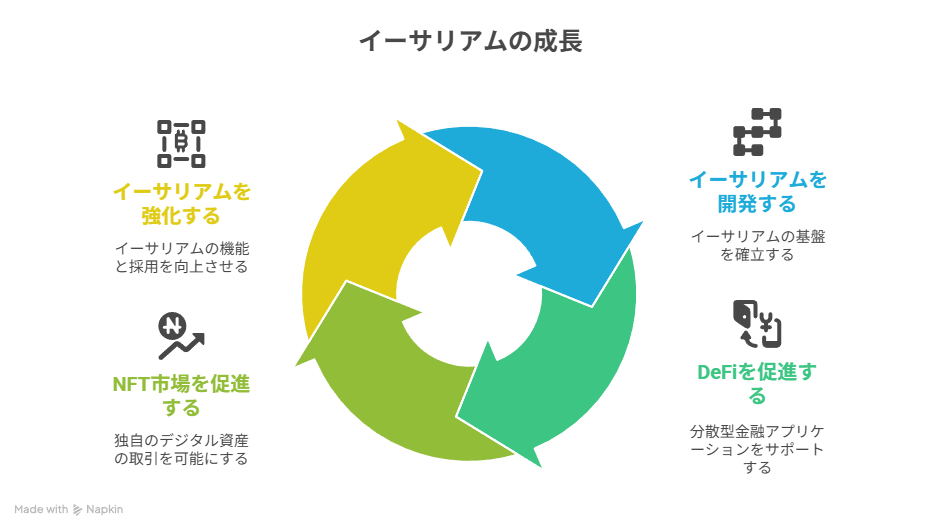

イーサリアムの誕生とスマートコントラクト

2015年、当時まだ20歳前後の若き開発者ヴィタリック・ブテリンによって「イーサリアム(Ethereum)」が誕生しました。

これはブロックチェーンの歴史における大きな転換点であり、ビットコインが「デジタル通貨」として登場したのに対し、イーサリアムは「ブロックチェーンを活用したアプリケーション開発のプラットフォーム」として登場したのです。

イーサリアム最大の特徴は、単なる通貨のやり取りだけでなく、ブロックチェーン上でプログラムを動かせる仕組みを持っている点です。その中心となるのが「スマートコントラクト(Smart Contract)」と呼ばれる機能です。

スマートコントラクトとは、あらかじめ設定された条件が満たされると自動的に実行される契約プログラムのことを指します。たとえば「AさんがBさんに料金を支払ったら、自動的にデジタル資産が送信される」といったルールを、第三者や仲介業者を介さずに安全に実行できます。

この仕組みは金融や保険、不動産契約、さらにはブロックチェーンゲームなど幅広い分野に応用されています。特に、銀行を介さずに融資や取引ができる「DeFi(分散型金融)」や、デジタルアートや音楽を唯一無二の資産として証明する「NFT市場」の爆発的な成長は、イーサリアムがあったからこそ実現したものです。

つまり、ビットコインが「デジタルゴールド」として価値の保存に重きを置いたのに対し、イーサリアムは「新しいインターネットの基盤」を目指して進化を続けています。これにより、ブロックチェーンは単なる通貨技術から、社会や経済の仕組みを変革するインフラへと拡大したのです。

表:ビットコインとイーサリアムの違い

| 項目 | ビットコイン | イーサリアム |

|---|---|---|

| 誕生年 | 2009年 | 2015年 |

| 主な開発者 | サトシ・ナカモト | ヴィタリック・ブテリン |

| 主な目的 | デジタル通貨、価値の保存 | プラットフォーム、スマートコントラクト |

| 特徴 | 中央銀行不要、供給量が限定 | 自動契約(スマートコントラクト)、dApps開発可能 |

| 主な利用例 | 資産の保存・送金 | DeFi、NFT、ブロックチェーンゲームなど |

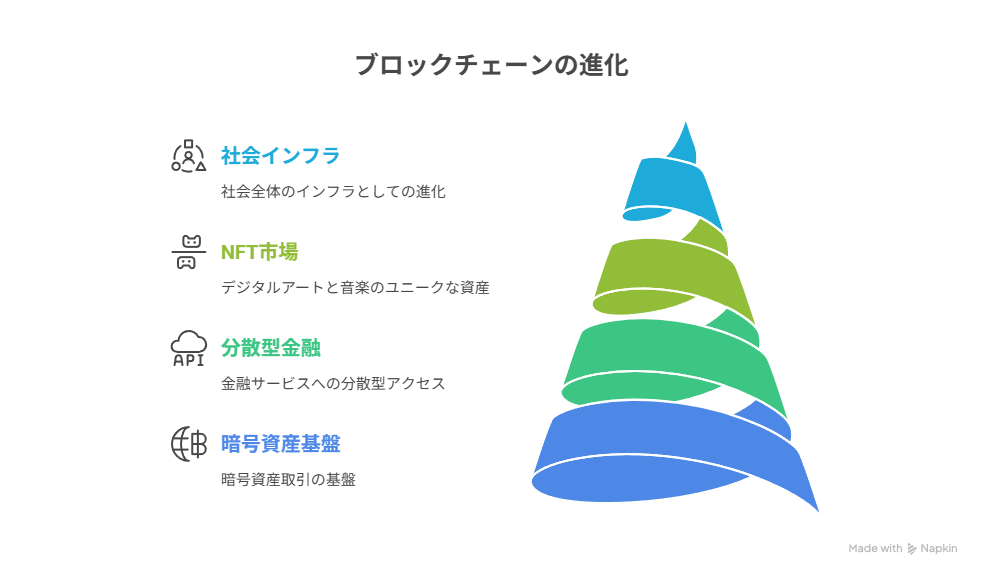

現在のブロックチェーンの進化と未来

ブロックチェーンは、もはや「暗号資産(仮想通貨)のための技術」という枠を超え、社会全体のインフラとして進化を続けています。

代表的な例が NFT(非代替性トークン) です。NFTは、デジタルアートや音楽、ゲームアイテムなど「デジタルデータの所有権」を証明できる仕組みで、クリエイターとファンの関係を大きく変えました。さらにメタバースと連携することで、仮想空間内での土地やアイテムの売買といった新しいデジタル経済圏も誕生しています。

企業や政府による導入も加速しています。例えば、サプライチェーン管理にブロックチェーンを使えば、生産から流通までの過程を透明化でき、不正防止や品質保証に役立ちます。また、電子投票システムへの応用は選挙の信頼性を高め、デジタルID管理への活用は本人確認をより安全にする可能性があります。このように、暗号資産にとどまらない幅広い分野での実用化が進んでいます。

一方で、課題も存在します。ブロックチェーンの利用者が増えるほど処理が重くなる「スケーラビリティ問題」や、大量の電力を消費することによる「環境負荷」、そして各国で異なる規制や法律による「不確実性」などが挙げられます。特に環境面では、ビットコインのマイニングに伴うエネルギー消費が国際的に問題視され、再生可能エネルギーの活用や新しい省エネ型ブロックチェーンの研究が進められています。

今後は、これらの課題を解決するために技術革新が求められます。すでに「PoS(プルーフ・オブ・ステーク)」と呼ばれる仕組みが登場し、従来の「PoW(プルーフ・オブ・ワーク)」に比べて大幅に消費電力を抑えられるようになりました。また、国際的なルール作りや法整備が進めば、より安全で持続可能な形でブロックチェーンが社会に浸透していくと考えられます。

現在のブロックチェーンの活用分野と課題

| 活用分野 | 具体例 | メリット |

|---|---|---|

| 暗号資産 | ビットコイン、イーサリアム | 価値保存・送金の自由化 |

| NFT | デジタルアート、ゲームアイテム | 所有権の証明、クリエイター支援 |

| メタバース | 仮想空間での土地・アイテム売買 | 新しいデジタル経済圏 |

| 企業活用 | サプライチェーン管理 | 透明性の向上、不正防止 |

| 公共分野 | 電子投票、デジタルID | 信頼性とセキュリティ向上 |

まとめ

このようにブロックチェーンの歴史を見ていくと「暗号資産(仮想通貨)」との関連がとても強い事がわかります。

ブロックチェーンの発展は、最初の仮想通貨である「ビットコイン」を起点に大きく広がってきました。2008年に発表されたビットコインは、国家や銀行といった中央機関に頼らずに価値をやり取りできる仕組みを初めて実現し、世界中の技術者や投資家の注目を集めました。その後、ライトコインやリップルといったアルトコインが登場し、送金スピードや取引手数料の改善など、多様なニーズに応えるプロジェクトが生まれていきます。

特に転機となったのが、イーサリアムによるスマートコントラクトの登場でした。これは単なる通貨の送受信を超えて、契約やサービスを自動化できる機能をブロックチェーン上に実装したもので、分散型アプリケーション(DApps)の土台となりました。ここから金融(DeFi)、デジタルアートやコンテンツ流通を変えるNFT、さらにはメタバースの経済基盤にまで応用が広がっています。

近年では企業のサプライチェーン管理や政府のデジタル証明書発行といった社会インフラ分野でも導入が進んでおり、単なる投資対象から「実用技術」へと進化しているのが特徴です。こうした背景から、ブロックチェーンはインターネットに続く次世代の基盤技術として位置づけられ、今後も社会や経済の在り方を大きく変える可能性を秘めています。

これからブロックチェーン技術は私たちの生活にどんどん影響を与えていきます。私たちは今、ブロックチェーンの歴史の1ページにいることになります。