カワセミ@金融ブロガー

カワセミ@金融ブロガーこんにちは。カワセミ@金融ブロガーです

ビットコインは、2009年に誕生した世界初の分散型暗号資産であり、従来の法定通貨とは大きく異なる特徴を持っています。中央銀行や政府のような管理者が存在せず、インターネットを介してユーザー同士が直接価値をやり取りできる仕組みが採用されています。この革新的なシステムによって、銀行口座を持たない人でも世界中で自由に送金・受け取りが可能となり、国境を越えた取引のスピードと効率性が大幅に向上しました。

ビットコインの仕組みを理解するためには、いくつかの基本概念を押さえる必要があります。まず根幹となるのが「ブロックチェーン」と呼ばれる分散型台帳です。これは、全ての取引記録を時系列に沿ってブロックとしてまとめ、複数のコンピュータ(ノード)で共有・管理する仕組みです。これにより改ざんが極めて困難になり、システム全体の信頼性が担保されています。さらに、取引データをやり取りする「トランザクション」、ビットコインを保管・送受信するための「ウォレット」なども欠かせない要素です。

ビットコイン特有のルールとして「確率的ファイナリティ」という概念があります。これは、取引がブロックチェーンに記録されるごとに改ざんリスクが減少していき、一般的に「6ブロック分の承認(約1時間)」が得られた時点で取引が最終的に確定したと見なされる仕組みです。このルールは、ユーザーが安心してビットコインを利用できる基盤を形成しており、従来の中央集権的な金融システムとは異なる安全性の確保方法として注目されています。

本記事ではビットコインの動作についてまとめました。ビットコインについてもっと詳しくなりたい方はぜひお読みください。

ビットコインの基本:なぜ価値が生まれ、どのように保たれるのか

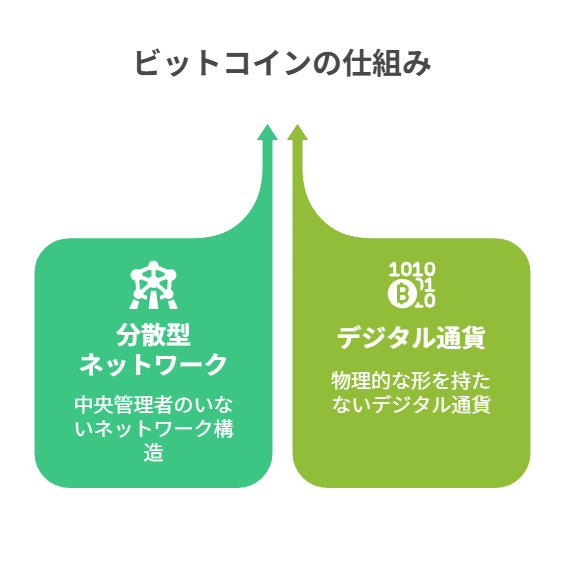

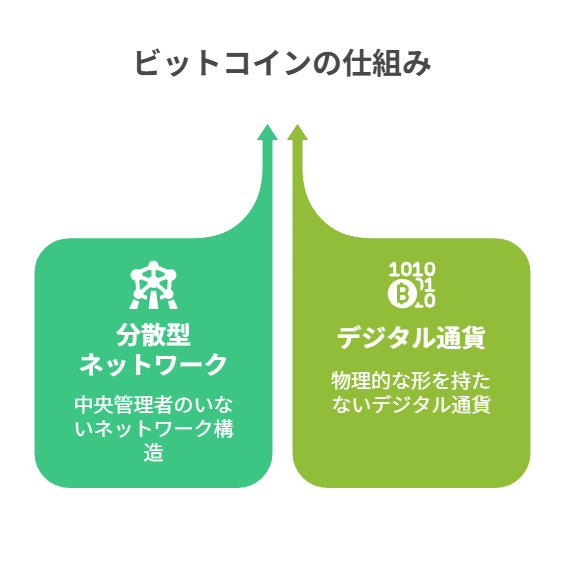

ビットコインとは何か:中央管理者のいない通貨

ビットコインは、銀行や政府のような中央管理者を持たず、分散型ネットワーク上で運営されるデジタル通貨です。

従来の通貨では中央銀行が供給量を調整し、特定の口座を凍結する権限を持っていますが、ビットコインにはそのような権限を持つ組織は存在しません。誰かが一方的に供給量を増減させたり、資産を凍結したりすることが不可能な仕組みになっています。

その価値は、発行量が2100万BTCと厳格に上限が決められている希少性に基づいています。

金(ゴールド)のように自然界で採掘できる量が限られているのと同じように、ビットコインも無限に発行されることはありません。世界中の人々が「交換手段として利用可能である」と合意している点も大きな価値の源泉です。

この「希少性」と「合意」によって、ビットコインは単なるデータではなく、国際的に認められる資産として取引されています。

| 特徴 | 法定通貨 | ビットコイン |

|---|---|---|

| 発行主体 | 中央銀行・政府 | 存在しない(分散型ネットワーク) |

| 供給量 | 無制限(政策に依存) | 2100万BTCに固定 |

| 取引の検閲 | 可能(口座凍結など) | 不可能 |

| 価値の根拠 | 国家の信用 | 希少性と利用者の合意 |

ブロックチェーンの基礎:ブロックとチェーンの関係

ビットコインの根幹を支えているのが「ブロックチェーン」と呼ばれる仕組みです。

これは取引データ(トランザクション)を一定期間ごとに「ブロック」としてまとめ、それを時系列に沿って鎖(チェーン)のようにつなげていく構造を持っています。

新しいブロックが生成されるたびに過去の記録が強固に固定され、すべてのノード(参加者)で共有されます。

もし過去の取引を改ざんしようとすると、それ以降のすべてのブロックを再計算する必要があり、現実的には不可能とされています。こうした仕組みによって、ブロックチェーンは「改ざんが極めて困難な台帳」として機能しているのです。

分散型ネットワークと合意の考え方

ビットコインの信頼性を支えるもう一つの要素が「分散型ネットワーク」と「合意形成(コンセンサス)」です。

ビットコインには世界中に数十万規模のノードが存在し、それぞれが同じルールのもとで取引を検証し、データを共有しています。一部の参加者が不正を行おうとしてもネットワーク全体で拒否されるため、安全性が確保されます。

この合意形成は「マイニング」と呼ばれる計算作業を通じて行われます。

マイニングでは膨大な計算を競争的に行い、最初に正解を見つけたマイナーが新しいブロックを生成し、報酬として新規発行されたビットコインを受け取ります。ブロックチェーンが維持されると同時に、新しいビットコインが市場に供給されていく仕組みとなっています。

ビットコインはどのような仕組みで動くのか

取引データの生成から検証までの流れ

ビットコインの仕組みを理解するには、まず「取引がどのように記録されるか」という流れを知ることが重要です。

ユーザーがウォレットから送金を行うと「トランザクション(取引データ)」が生成され、ネットワークに送信されます。この時点ではまだ正式な記録ではなく、複数のノードによって検証されることで有効性が確認されます。

検証された取引は一時的に「メンポール(mempool)」と呼ばれる待機領域に保存されます。

マイナーがこの中から取引を選び、ブロックに取り込みます。新しいブロックが生成されチェーンに追加されると、その取引は公式な記録としてブロックチェーンに刻まれ、送金が完了します。

こうした流れにより、ビットコインの取引は透明性と信頼性を両立しているのです。

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| 1. トランザクション生成 | ユーザーがウォレットで送金操作を行い、取引データを作成 |

| 2. ネットワークへ送信 | トランザクションがノードへ広まり、正当性が確認される |

| 3. メンポールに保存 | 未承認の取引として待機状態に置かれる |

| 4. マイナーによるブロック生成 | マイナーが計算を行い、トランザクションをブロックに組み込む |

| 5. ブロックチェーンへ追加 | 新しいブロックがチェーンに連結され、取引が確定 |

ノード・マイナー・ユーザーの役割

ビットコインは「ユーザー」「ノード」「マイナー」という複数の参加者によって成り立っています。

これらの役割が相互に機能することで、ネットワーク全体の信頼性と安定性が保たれています。

- ユーザー:ウォレットを利用してビットコインを送金・受け取りする主体。実際の利用者として経済活動を支えます。

- ノード:世界中に分散して存在するコンピュータで、トランザクションやブロックを検証し、他のノードに情報を拡散します。不正な取引を排除する重要な役割を担います。

- マイナー:膨大な計算処理を行い、正しいブロックを生成する役割を果たします。新しいブロックを作成したマイナーは、報酬としてビットコインを受け取ります。

この三者がそれぞれの役割を果たすことで、中央管理者がいなくてもビットコインのネットワークは自律的に運営されています。

セキュリティを支える暗号技術(公開鍵・秘密鍵)

ビットコインの安全性は「公開鍵暗号方式」という暗号技術によって守られています。

ウォレットを作成すると「公開鍵(アドレス)」と「秘密鍵」が生成され、取引には秘密鍵による署名が必要です。これにより、本人以外が勝手に送金することは不可能になります。

公開鍵は送金先を指定するために相手に伝えることができますが、秘密鍵は絶対に外部に漏らしてはいけません。秘密鍵を紛失するとウォレットにアクセスできなくなり、保有していたビットコインを取り戻すことはできません。秘密鍵はオフライン環境でのバックアップやハードウェアウォレットの利用など、徹底した管理が求められます。

この暗号技術による安全性と、分散型ネットワークの透明性が組み合わさることで、ビットコインは高いセキュリティを実現しているのです。

ビットコインウォレットの仕組みと選び方

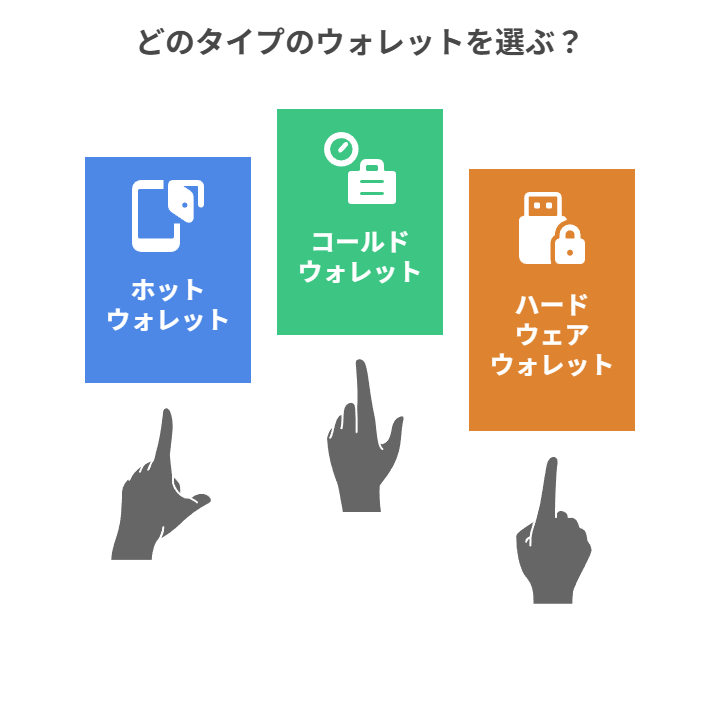

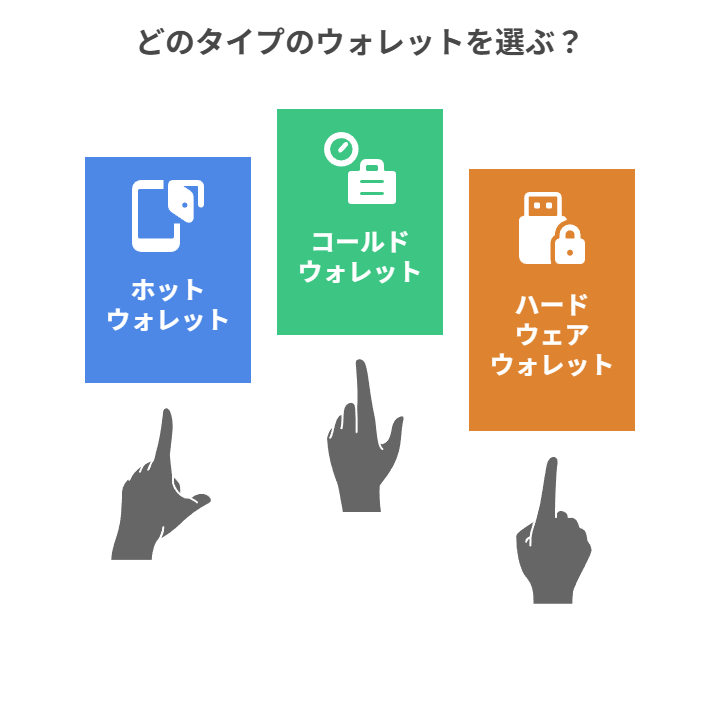

ホット/コールド/ハードウェアウォレットの違い

ビットコインを安全に管理するためには「ウォレット」の選び方が非常に重要です。

ウォレットには大きく分けて「ホットウォレット」「コールドウォレット」「ハードウェアウォレット」の3種類が存在します。

・ホットウォレットは常時インターネットに接続されているため利便性が高く、日常的な取引に適しています。

・コールドウォレットはインターネットから切り離されているため、ハッキングのリスクを大幅に低減できます。

・専用の物理デバイスに秘密鍵を保存するハードウェアウォレットは、利便性と高いセキュリティを兼ね備えた選択肢として広く利用されています。

どのウォレットを選ぶかは、利用目的や取引頻度によって変わります。頻繁に取引を行うユーザーはホットウォレットを併用し、長期的な資産保管を目的とする場合はコールドウォレットやハードウェアウォレットを選ぶのが一般的です。

| ウォレットの種類 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| ホットウォレット | 常時オンライン接続 | 利便性が高く、送受金がすぐに可能 | ハッキングのリスクが比較的高い |

| コールドウォレット | オフラインで管理 | セキュリティが高く、長期保管に最適 | 送受金に手間がかかる |

| ハードウェアウォレット | 専用デバイスで秘密鍵を管理 | 利便性とセキュリティのバランスが良い | デバイス購入コストが必要 |

アドレス生成とバックアップ(シードフレーズ)

ビットコインのアドレスは複雑な暗号計算によって自動生成されますが、ユーザーはその仕組みを理解していなくても問題ありません。

ウォレットアプリやデバイスが内部で公開鍵・秘密鍵のペアを生成し、その結果として取引用のアドレスが作成されます。これにより、誰でも簡単に安全な取引を開始できます。

バックアップの中心となるのが「シードフレーズ」と呼ばれる12〜24語の英単語です。このフレーズを正しく保管しておけば、デバイスが故障したり盗難に遭ったりしても、新しいウォレットに資産を復元できます。

逆にシードフレーズを紛失するとウォレットの復元は不可能になり、保有するビットコインを失うことになるため、管理には細心の注意が必要です。

セキュリティ実践:多要素認証と保管のベストプラクティス

ウォレットを安全に利用するためには、日常的なセキュリティ対策が欠かせません。

多要素認証(2FA)を導入することで、不正アクセスのリスクを大幅に低減できます。バックアップを複数の方法で保管することも重要です。シードフレーズを紙に書き出し、異なる場所に分散して保存すれば、一箇所の紛失や災害に備えることができます。

耐火・耐水性のあるケースや金属プレートに刻印する方法も広く使われています。これにより火災や水害などの物理的リスクからも保護できます。大口の資産を保有する場合は、複数のウォレットを併用し、リスクを分散させることも有効です。

利便性とセキュリティをバランス良く考慮し、自分に合った管理方法を選ぶことが、ビットコイン資産を守るための最良の手段です。

トランザクションの内部構造と送金の流れ

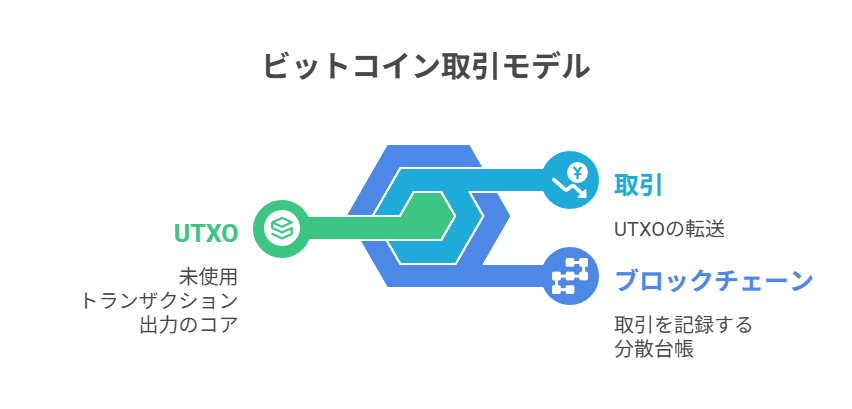

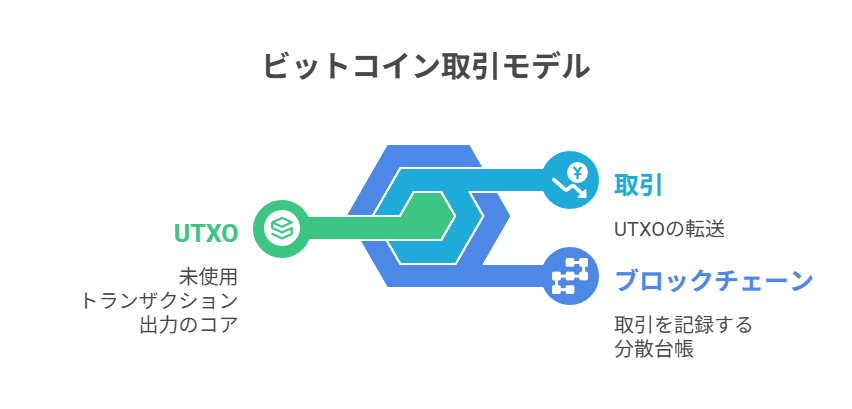

UTXOモデルとは:入力・出力・おつり

ビットコインの取引は「UTXO(Unspent Transaction Output:未使用トランザクション出力)」という独自のモデルに基づいています。

これは従来の銀行口座の残高方式とは異なり、過去に受け取ったビットコインの「出力」を入力として利用し、新たな送金先に出力を作成する仕組みです。過去に受け取った 1BTC を使って 0.7BTC を送金したい場合、残りの 0.3BTC は「おつり」として自分の新しいアドレスに返されます。

このモデルは現金のやり取りに似ており、1000円札で700円を支払えば、300円がおつりとして戻ってくるイメージです。

ビットコインでは全額を入力に指定しなければならないため、取引ごとに複数の出力が発生する点が特徴です。残高は「未使用の出力の集合」として管理され、システム全体の透明性と追跡性が確保されています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 入力 (Input) | 過去に受け取ったUTXOを使用 |

| 出力 (Output) | 送金先アドレスに送る金額 |

| おつり (Change) | 未使用分を新しい自分のアドレスに返す |

署名とブロードキャスト:トランザクションがネットワークに届くまで

ビットコインの取引が正しく承認されるためには、秘密鍵による署名が欠かせません。

ユーザーは自分の秘密鍵を使ってトランザクションにデジタル署名を行い、その取引が本人の正当な意思によるものであることを証明します。署名済みのトランザクションは「ブロードキャスト」と呼ばれるプロセスを通じてネットワークに送信され、各ノードへ拡散されていきます。

ネットワーク上のノードは受け取った取引を検証し、不正な署名や二重支払いでないことを確認します。正当性が認められたトランザクションはメンポールに格納され、マイナーによるブロック生成の対象となります。

この一連のプロセスにより、取引は透明かつ安全にネットワーク全体へ広まっていくのです。

手数料とメンポール:優先度と確認時間の関係

ビットコインの送金には「手数料(Fee)」が必要です。マイナーは報酬として新規発行されるビットコインとともに、この手数料も受け取ります。

手数料が高く設定された取引は優先的にブロックに取り込まれやすく、送金が速やかに完了します。逆に手数料が低すぎると、メンポールで長時間待たされる可能性があります。

特にネットワークが混雑している時間帯は、手数料を高めに設定することが推奨されます。多くのウォレットアプリでは自動的に推奨手数料を提示してくれるため、ユーザーはその情報を参考に適切な金額を選択することが可能です。

送金の速さを重視するのか、コストを抑えるのか、利用目的に応じて調整するのが実用的なアプローチといえます。

マイニングとブロック生成

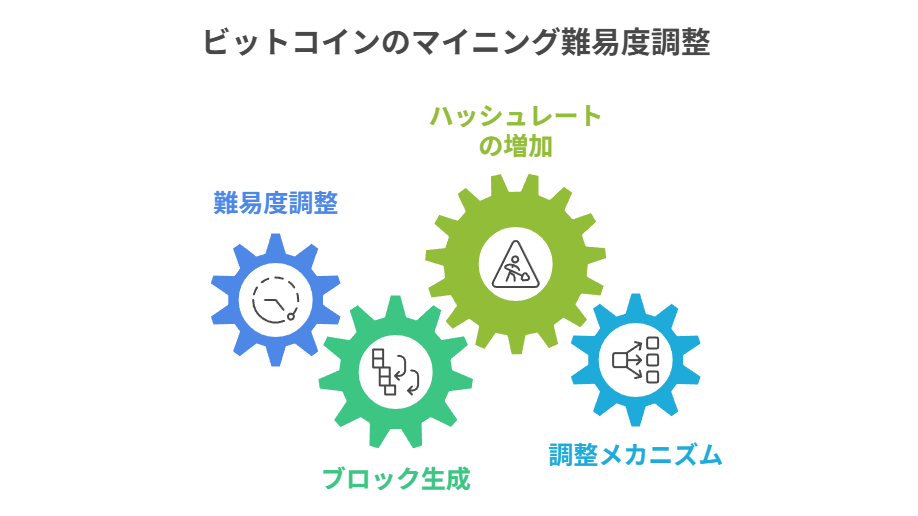

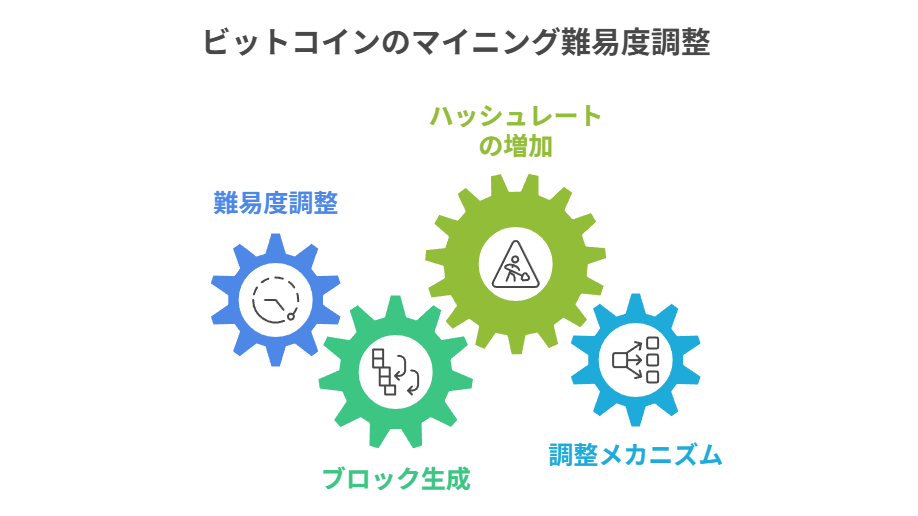

プルーフ・オブ・ワークと難易度調整

ビットコインのマイニングは「プルーフ・オブ・ワーク(PoW)」という仕組みに基づいています。

これはマイナーが膨大な計算を繰り返し行い、条件を満たすハッシュ値を見つけることで新しいブロックを生成する方式です。PoWは「計算による証明」であり、不正にブロックを生成することが極めて困難になるよう設計されています。

計算の難易度(マイニング難易度)は約2週間ごとに自動調整されます。ビットコインの設計上、平均して10分に1ブロックが生成されるようにバランスが取られており、マイナーの計算能力(ハッシュレート)が増加した場合でも調整機能によってペースが一定に保たれます。これにより、ビットコインの供給速度は安定的にコントロールされているのです。

ブロック報酬・手数料・ハルビングの仕組み

マイナーがブロックを生成すると「ブロック報酬」とトランザクション手数料を受け取ることができます。

ブロック報酬は最初に50BTCから始まり、およそ4年ごとに半減(ハルビング)していきます。現在では6.25BTC(2020年以降)となっており、次回のハルビング後には3.125BTCに減少します。

この仕組みは、最終的にビットコインの総供給量が2100万BTCに達した時点で新規発行がゼロになるように設計されています。

マイナーの報酬は最終的にトランザクション手数料のみとなり、それがネットワーク維持のインセンティブとなるのです。報酬の半減は市場の供給量を抑え、ビットコインの希少性を高める要因として価格変動にも大きな影響を与えます。

| ハルビング回数 | ブロック報酬 | 主な時期 |

|---|---|---|

| 0回目(初期) | 50 BTC | 2009年 |

| 1回目 | 25 BTC | 2012年 |

| 2回目 | 12.5 BTC | 2016年 |

| 3回目 | 6.25 BTC | 2020年 |

| 4回目 | 3.125 BTC | 2024年 |

ブロック伝播とネットワークの同期

新しいブロックがマイナーによって生成されると、その情報は即座にネットワーク全体に伝播します。

世界中のノードは受け取ったブロックを検証し、正当性を確認した上で自分の台帳(ブロックチェーン)に追加します。これにより、すべてのノードが同じ履歴を共有し、ネットワーク全体の整合性が保たれるのです。

もし同時に複数のブロックが生成され競合が発生した場合は、一時的にチェーンが分岐します。

最終的には「最も長いチェーン(多くの計算量が積み重ねられたチェーン)」が正しいものとして採用されます。このルールにより、ビットコインのネットワークは常に1つの正しい台帳を持ち続けることが保証され、取引の信頼性が担保されています。

確率的ファイナリティとは何か

「確定」ではなく「確率」で安全性を評価する理由

従来の銀行送金やクレジット決済では、取引は中央機関によって「確定」されます。

しかし、ビットコインには中央管理者が存在しないため、取引の確定は「確率的」に評価されます。新しいブロックがチェーンに追加されるごとに、過去の取引が覆る可能性が指数関数的に減少していく仕組みです。

この仕組みは「確率的ファイナリティ(Probabilistic Finality)」と呼ばれ、1ブロックの承認ではまだ不十分な可能性がある一方で、6ブロック程度承認が積み重なると「ほぼ確実に取り消せない」と判断されます。

即時の最終確定を提供するのではなく、ブロックが追加されるたびに取引の信頼度が高まっていく点が特徴です。

チェーン再編成(リオーグ)と攻撃モデルの直感

ビットコインのネットワークでは、理論的に「チェーン再編成(リオーグ)」が起こる可能性があります。

より長いチェーンが出現した際に、直前まで有効とされていたブロックが無効化される現象です。通常は自然な競合で一時的に発生しますが、悪意ある攻撃者が膨大な計算力を投入することで、意図的に過去の取引を覆そうと試みることも考えられます。

例えば「51%攻撃」と呼ばれるモデルでは、攻撃者がネットワーク全体の過半数以上の計算能力を握ることで、自分に都合の良いチェーンを作り出し、取引を取り消すことが可能になります。

ただし現実には莫大な設備投資と電力コストが必要であり、経済的合理性の観点から極めて困難とされています。

実務でのリスク許容度と待機戦略

確率的ファイナリティの概念は、実務上の取引戦略に直結しています。

少額の取引では、1〜2ブロックの確認で十分と判断される場合が多く、即座に商品やサービスを提供する事業者も存在します。高額の取引や国際送金、取引所での資金移動などでは、より安全性を高めるために6ブロック(約1時間)以上の承認を待つのが一般的です。

取引金額やリスク許容度に応じて「どれだけのブロック確認を待つか」を柔軟に調整するのがビットコインの実務的な運用方針です。

確率的ファイナリティは、中央集権的な即時確定に代わる「分散型システム特有の安全性の尺度」として、広く理解され活用されています。

| 取引規模 | 推奨確認数 | 目安時間 |

|---|---|---|

| 少額決済(数千円程度) | 1〜2ブロック | 約10〜20分 |

| 中規模決済(数十万円程度) | 3〜4ブロック | 約30〜40分 |

| 高額決済・取引所の出金 | 6ブロック以上 | 約1時間 |

なぜ「6ブロック分の確認で取引確定」と言われるのか

ブロックを待つごとの安全性上昇のイメージ

ビットコインの取引は即座に絶対的に確定するわけではなく、時間の経過とともに安全性が高まっていきます。

1ブロックが追加されるごとに、過去の取引を覆すために必要な計算量が飛躍的に増加するため、攻撃者にとって現実的な改ざんはほぼ不可能になります。

特に6ブロック分(およそ1時間)の承認が積み重なると、攻撃が成功する確率は極めて小さく、統計的には無視できるレベルにまで低下します。

ビットコインでは「6ブロック確認で取引確定」とするのが事実上の標準となっています。これはネットワーク全体が取引の安全性を「確率的」に担保していることの象徴といえます。

金額規模別の推奨確認数(少額/中額/高額)

取引に必要な確認数は一律ではなく、取引金額やリスク許容度によって異なります。

少額の支払いではスピードを優先し、ほとんど確認を待たずに商品やサービスを提供するケースもありますが、高額取引では十分なブロック確認を経てから資産を移動させるのが一般的です。

| 取引規模 | 推奨確認数 | 目安時間 | 利用シーン例 |

|---|---|---|---|

| 少額(数万円以下) | 0〜1ブロック | 即時〜10分程度 | 日常の少額決済、店舗での支払い |

| 中額(数万円〜数十万円) | 3ブロック程度 | 30分前後 | オンラインショッピング、フリーランス報酬 |

| 高額(数百万円以上) | 6ブロック以上 | 約1時間 | 不動産、法人間取引、取引所の出金 |

取引所・決済事業者の運用例と例外

多くの大手取引所や決済事業者は、リスク管理の観点から「6ブロック確認」を基準に採用しています。ユーザー資産の安全性を最大限に確保し、不正取引やチェーン再編による損害を防いでいます。

コンビニや飲食店など少額決済を扱う場面では、利便性を重視して0〜1ブロック確認でも取引を成立させる場合があります。一部の企業は独自のリスク分析モデルを導入し、顧客の信用度や取引履歴に応じて確認数を柔軟に調整しています。

つまり「6ブロック確認」は標準である一方、実際の運用は取引規模や事業戦略によって多様に設計されているのです。

まとめ

本記事では、ビットコインの基本的な仕組みから具体的な動作原理までを包括的に解説しました。

ビットコインは中央銀行や政府といった管理者を持たない分散型のデジタル通貨であり、その価値は希少性と利用者の合意によって成り立っています。ブロックチェーンという改ざんが困難な分散型台帳がすべての取引を支え、ノードやマイナー、ユーザーがそれぞれの役割を果たすことでネットワークの信頼性が維持されています。

取引の仕組みでは、UTXOモデルに基づいて「入力」「出力」「おつり」が処理され、秘密鍵による署名とブロードキャストを経てネットワークに伝播します。手数料の設定は送金速度に影響し、マイナーの報酬の一部にもなっています。さらに、マイニングはプルーフ・オブ・ワークを通じて行われ、難易度調整によって常に10分ごとのブロック生成が保たれます。ブロック報酬はハルビングによって半減し続け、最終的に新規発行はゼロとなるため、ビットコインの希少性が担保されています。

ビットコイン特有の「確率的ファイナリティ」という概念も重要です。これは取引がブロックに取り込まれるたびに安全性が高まり、6ブロック分の確認で事実上「取引確定」とみなされる仕組みです。取引金額やリスク許容度に応じて必要な確認数は異なり、少額なら0〜1ブロックでも実務上問題なく、高額な取引や取引所での出金では6ブロック以上が一般的な基準とされています。

資産を安全に管理するためのウォレットについても触れました。ホットウォレットは利便性に優れ、コールドウォレットやハードウェアウォレットはセキュリティが高いなど、それぞれに特徴があります。バックアップ用のシードフレーズの厳重な保管や多要素認証、物理的な分散保存といった実践的な対策も欠かせません。

このようにビットコインは、暗号技術・分散型ネットワーク・経済的インセンティブの三要素が組み合わさることで成り立っており、中央管理者を持たずとも自律的に機能しています。その仕組みを理解することは、単に暗号資産を利用するだけでなく、これからの金融やデジタル経済の未来を見据える上でも大きな意味を持つといえるでしょう。