カワセミ@金融ブロガー

カワセミ@金融ブロガーこんにちは。カワセミ@金融ブロガーです

最近よく聞く暗号資産(仮想通貨)。

その中でもビットコインとイーサリアムの2つは暗号資産の代表格です。暗号資産は「ブロックチェーン」の技術が使用されています。

一見するとブロックチェーンはどれも似ているように思えますが、実際には「どのように改良を決め、どんなプロセスで実装し、ネットワーク全体に反映させるのか」という点で大きな違いがあります。

ビットコインとイーサリアムは、開発体制や意思決定の仕組みがまったく異なるため、それぞれを理解することは暗号資産の基本、ブロックチェーン開発を学ぶうえで欠かせません。

本記事では、わかりやすく「ビットコインとイーサリアムの開発方法の違い」を整理しました。

ビットコイン開発の中心を担うBitcoin Coreと、改善提案をまとめるBIP(Bitcoin Improvement Proposal)の仕組み、さらにイーサリアムで活用されるEIP(Ethereum Improvement Proposal)やERC規格について解説します。

それぞれのコミュニティにおける合意形成のプロセスや、アップグレードがどのように進んでいくのかを紹介し、両者の違いを理解していきます。

「なぜビットコインは保守的なアップデートが多いのか?」「イーサリアムはどうして新しい機能を柔軟に取り入れられるのか?」といった疑問を解決できる内容となっています。

これから暗号資産(仮想通貨)やブロックチェーンを学びたい人にとって、基礎知識を整理するのに役立つでしょう。

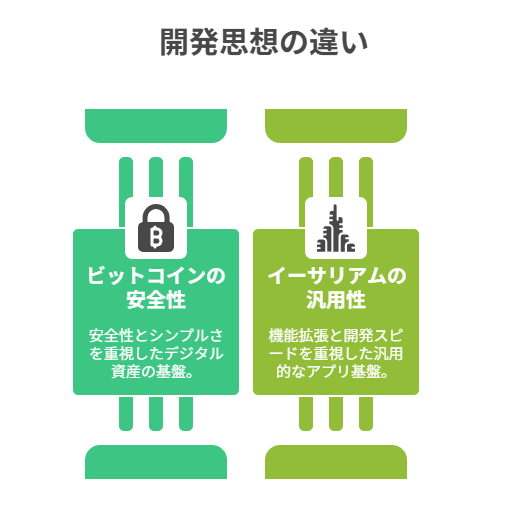

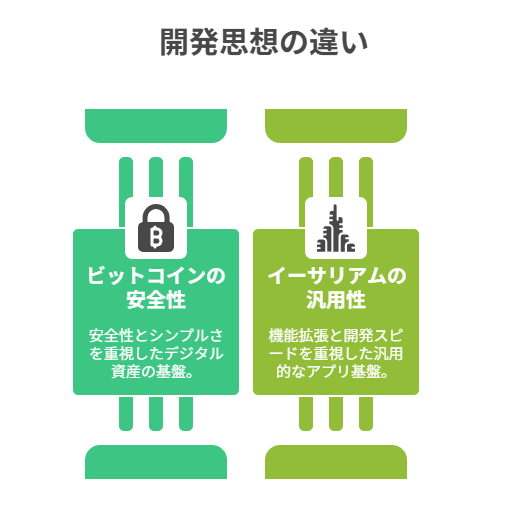

ビットコインとイーサリアムの開発思想の違い

ビットコインとイーサリアムはどちらも代表的なブロックチェーンですが、「どのようにアップデートを行うか」という開発の考え方には大きな違いがあります。ビットコインは“デジタル資産の土台”として安全性とシンプルさを最優先し、アップデートは慎重かつ最小限にとどめます。イーサリアムは“汎用的なアプリ基盤”を目指し、機能拡張と開発スピードを重視して頻繁に改良を重ねています。

つまり、ビットコインは「壊さないことが正義」、イーサリアムは「使える機能を増やすことが正義」と言えます。この価値観の違いが、BIP(Bitcoin Improvement Proposal)とEIP/ERC(Ethereum Improvement Proposal / Ethereum Request for Comments)の扱い方、そして開発・運用の実務に明確に表れています。

表:ビットコインとイーサリアムの開発について

以下の表に両者の違いを整理しました。

| 特徴 | ビットコイン | イーサリアム |

|---|---|---|

| 基本方針 | 安全性・シンプルさを最優先 | 機能拡張・開発スピードを重視 |

| アップデートの頻度 | 非常に少ない(数年に一度の大規模変更) | 計画的に頻繁に実施(半年〜1年に数回) |

| 提案プロセス | BIP → Bitcoin Core → ノード合意 → ソフトフォーク | EIP/ERC → 複数クライアント実装 → テスト → ハードフォーク |

| メリット | 長期的な信頼性、副作用の少なさ | 新機能を迅速に導入、アプリ開発に有利 |

| デメリット | 進化のスピードが遅い | 変更が多く複雑化しやすい |

ビットコインは「安全第一で少しずつ」アップデート

ビットコインは世界中で「価値を保存し、安全に送金する」ための最小で頑丈なプロトコルを目指しています。

変更はまずBIPとして提案され、開発者コミュニティで丁寧に議論されます。たとえBitcoin Coreに実装されても、即座にネットワークで利用されるわけではありません。ノード運営者の合意形成、ソフトフォークによる段階的な導入、そして長期にわたるテストがそろって初めて広く有効化されます。

このアプローチのメリットは「予期せぬ副作用を最小限にできること」と「時間をかけて信頼を積み上げられること」です。反面、「新しい機能の導入が非常にゆっくりになる」というデメリットもあります。

イーサリアムは「新機能に積極的で速い」アップグレード

イーサリアムは、スマートコントラクトや分散型アプリケーション(DApps)の基盤として進化することを目的としています。

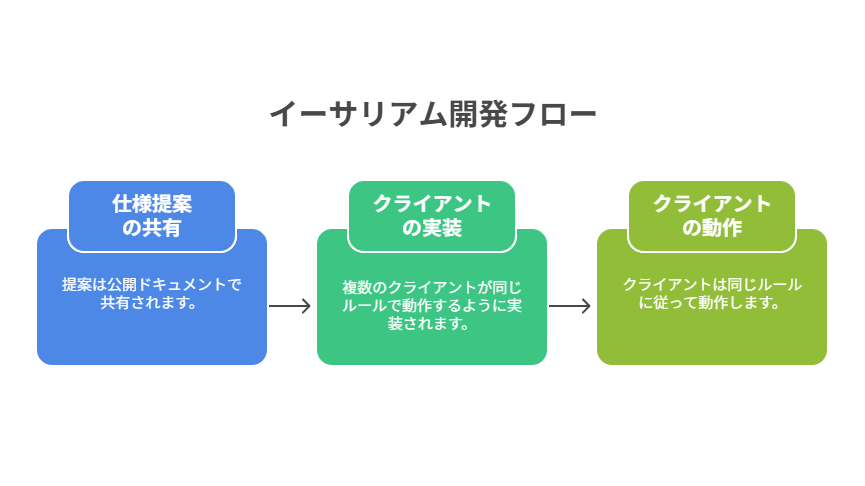

仕様はEIPで定義され、複数のクライアントソフトウェアが実装します。その後、テストネットで動作確認を経て、計画的なハードフォークによってネットワーク全体に反映されます。

この仕組みにより、手数料設計(例:EIP-1559)、パフォーマンス改善、セキュリティ強化、仮想マシン(EVM)の拡張といったアップデートが定期的に行われ、開発者やユーザーに直接的なメリットをもたらします。スピードと機能性を重視するため、チェーンの進化が目に見えて速いことが大きな特徴です。

用語の入門:BIP・EIP・ERCってなに?

ブロックチェーンを学び始めると、必ず出てくるのが「BIP」「EIP」「ERC」という専門用語です。

最初は難しそうに見えますが、実はどれも「改善提案」や「共通ルール」を示す公開ドキュメントであり、開発者やユーザーが同じ認識を持つための仕組みです。

BIPはビットコインに関する改善提案、EIPはイーサリアムに関する改善提案、ERCはイーサリアム上でのアプリケーション(トークンやNFTなど)の標準規格を指します。

どれも「文章として仕様や背景を共有し、世界中の参加者が検討できるようにする」ための基盤であり、合意形成に欠かせない役割を担っています。まずはそれぞれの用語を整理して理解しましょう。

表:各用語のまとめ

| 用語 | 対象 | 役割 | 代表例 |

|---|---|---|---|

| BIP | ビットコイン | ネットワークの改善提案(安全性・機能追加など) | BIP-32(HDウォレット)、BIP-141(SegWit) |

| EIP | イーサリアム | ネットワークやクライアント仕様の改善提案 | EIP-1559(手数料モデル変更)、EIP-4844(Proto-Danksharding) |

| ERC | イーサリアムのアプリ層 | トークンやNFTの標準仕様 | ERC-20(トークン)、ERC-721(NFT)、ERC-1155(複合トークン) |

BIP(Bitcoin Improvement Proposal)とは

BIPとは「Bitcoin Improvement Proposal」の略で、ビットコインの改善提案をまとめた文書です。

提案内容には動機や背景、具体的な仕様、既存との互換性、移行方法などが記載されます。BIPは単なるアイデア集ではなく、Bitcoin Coreの開発者やノード運営者が実際に判断できるほど具体的な技術的詳細を含むのが基本です。

ビットコインは「安全第一」で設計されているため、BIPを通じて合意が広がって初めて実装や運用に近づきます。

BIP-32は階層的決定性ウォレット(HDウォレット)を定義し、BIP-141はSegWit(署名の分離)を導入しました。どれもビットコインの進化に大きな影響を与えた提案です。

EIP(Ethereum Improvement Proposal)とは

EIPは「Ethereum Improvement Proposal」の略で、イーサリアムにおける新機能や仕様変更を提案するための文書です。

大きく分けるとコア仕様、ネットワーク、インターフェイスなどのカテゴリーに分類され、ライフサイクルは「提案 → レビュー → 最終化」という流れを経ます。

複数のクライアント(例:Geth、Nethermind、Besu、Erigon)が同じルールで動作するためには、EIPで仕様を統一することが必須です。

EIP-1559は取引手数料の仕組みを大きく見直し、ユーザー体験を改善しました。また、EIP-4844(Proto-Danksharding)はスケーラビリティ向上を目指す重要な提案です。

ERC(ERC-20/721/1155)とは

ERCは「Ethereum Request for Comments」の略で、イーサリアムのアプリケーション層における標準仕様を定めます。

主にトークンやNFTといった資産の表現方法に使われ、ウォレットや取引所、DAppが相互運用できるようにインターフェイスを定義します。

有名なものとしては、ERC-20(一般的なトークン規格)、ERC-721(NFT)、ERC-1155(複数種類のトークンを扱える規格)が挙げられます。これらの規格があるからこそ、異なるDAppやウォレット間で同じトークンを扱うことが可能になり、ユーザーは安心して利用できるのです。

正確には、多くのERCはEIPとして提案される「標準トラック」に含まれており、EIPが承認されることでERCとして定着します。開発者がERCを守ることで互換性と利便性が確保され、イーサリアムのエコシステムが円滑に成長していく仕組みになっています。

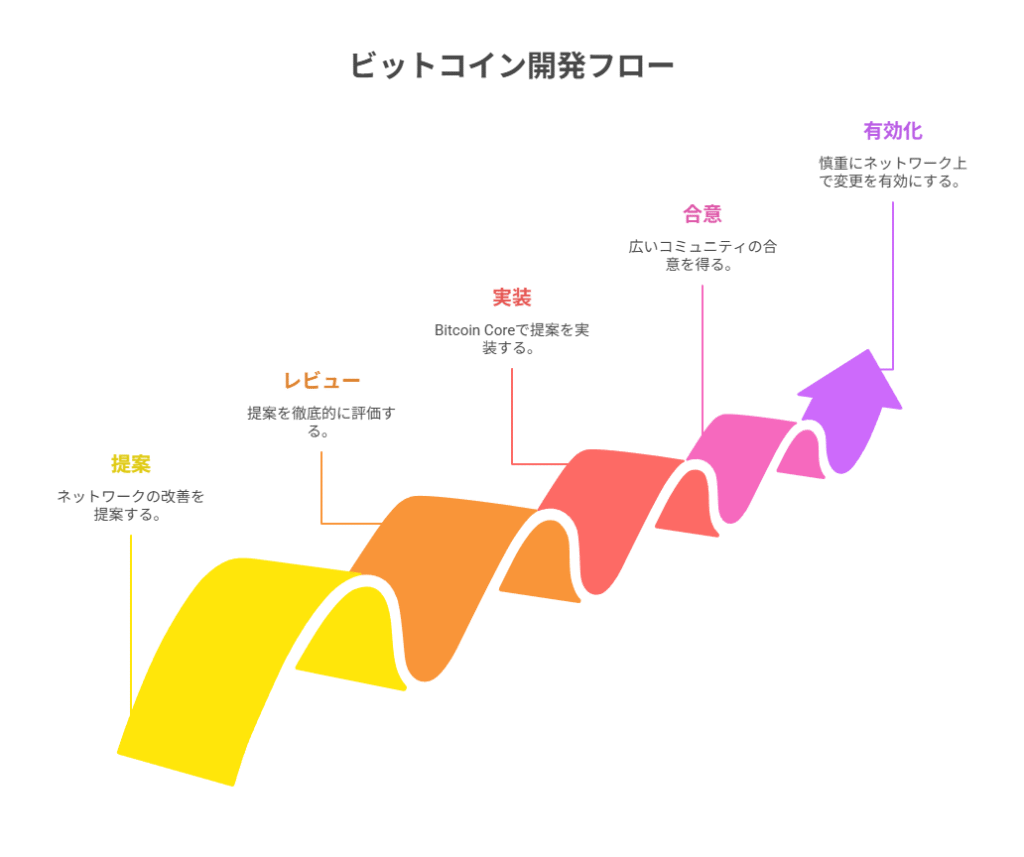

ビットコインの開発フロー:Bitcoin CoreとBIP

ビットコインの実務は、概ね「提案(BIP) → レビュー → 実装(主にBitcoin Core) → 広い合意 → 慎重な有効化」という順序で進みます。

関与するのはコア開発者だけではありません。フルノード運営者、マイナー(採掘者)、ウォレット事業者、インフラ企業、取引所、研究者、ユーザーコミュニティ――多様な参加者が公開の議論に関わり、誰か一者の“OK”では動きません。

分散的なコミュニティ全体が納得して初めて広く採用される、というのがビットコイン開発の前提です。

表:ビットコイン開発フロー

| 関係者 | 主な役割 | 合意形成での観点 | 具体例 |

|---|---|---|---|

| コア開発者 | 仕様(BIP)の作成・レビュー、実装、テスト | 安全性・互換性・最小変更 | コードレビュー、脆弱性対応 |

| フルノード運営者 | ルールの最終的な適用・検証 | アップグレード受入可否、運用影響 | 新バージョンの展開・検証 |

| マイナー | ブロック生成・シグナリング | 手数料/収益とリスクのバランス | ソフトフォークの賛否シグナリング |

| ウォレット/インフラ | ユーザー体験と互換性の確保 | API変更、移行コスト | 新機能(例:Taproot)対応 |

Bitcoin Coreとは

Bitcoin Coreは最も普及しているフルノード実装で、コードレビューとメンテナンスの中心的な場です。

ただし「公式=唯一」ではありません。誰でも別実装(Alternative Clients)を作成できますが、セキュリティ重視の文化のもとで、Bitcoin Coreに取り込まれることは広範なレビューを経た安心材料になりがちです。

初心者は「Bitcoin Core=ビットコインの事実上の標準実装」と覚えておくと理解しやすいでしょう。Coreではユニットテスト、プロパティテスト、Fuzz、CIなど多層の検証が行われ、小さな変更でも慎重に進みます。

BIPの進み方

BIP(Bitcoin Improvement Proposal)は、動機、具体仕様、互換性、移行方針、セキュリティ影響を明記する「公開の設計文書」です。

- 提案:問題の定義と目的、最小で安全な解決策を記述。競合案や代替も比較。

- 議論:公開の場(メーリングリスト、Issue、レビュー)で技術的・運用的観点を精査。

- 実装:合意が広がればBitcoin Core等に実装。ガード(Feature flag)付きで段階導入が一般的。

- 検証:regtest・testnet・signet等で動作確認。ウォレットやサービスが互換性を確認。

- 有効化候補:十分な合意と準備が整ってから、ネットワークでの有効化条件を設定。

重要なのは、提案が採択・実装されても最終決定権は分散している点です。

ノード運営者が新ルールを受け入れて稼働させ、エコシステム側が対応して初めてネットワーク全体に反映されます。

ソフトフォーク中心で安全性を確保

ビットコインのコンセンサス変更は、互換性を壊さないソフトフォークが基本です。

これは「ルールを厳格化」する方向の変更で、古いノードでも既存ルールの範囲で問題なく動作しやすいのが利点です(新ルールに完全準拠するには更新が望ましいです)。

目的は、安全性・予見可能性・長期の信頼の維持。表現力の拡張よりも「壊さないこと」が優先されます。代表例としてSegWitやTaprootの導入が挙げられます。

表:有効化メカニズムの代表例

| 方式 | 概要 | 長所 | 留意点 |

|---|---|---|---|

| BIP9(version bits) | マイナーのシグナリングが一定閾値に達すると有効化 | 段階的・予見可能、運用実績がある | 合意不足時に停滞しうる |

| BIP8(旗日付き) | 期限(flag day)を設け、最終的にノードが新ルールを強制 | 長期停滞を回避しやすい | 運用側の準備が不十分だとリスク |

| Speedy Trial など | 短期間でシグナリング状況を評価し有効化判断 | 素早い決着、実験的導入に向く | 短期集中のため周辺準備と広報が重要 |

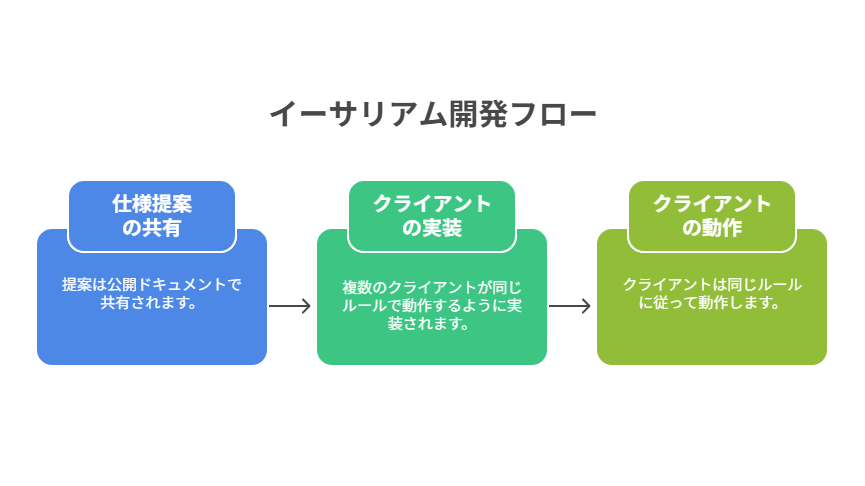

イーサリアムの開発フロー:EIPとERCの役割

イーサリアムの開発は、仕様提案を公開ドキュメントで共有し、複数のクライアントが同じルールで動作することを前提に進められます。

コア仕様はEIP(Ethereum Improvement Proposal)で定義され、実装とテストを経て、計画的なハードフォークによってネットワーク全体に反映されます。

アプリケーション層ではERC(Ethereum Request for Comments)が“共通言語”の役割を果たし、ウォレット、DEX、NFTマーケットプレイスなど多様なサービス間で一貫したユーザー体験を可能にします。

ビットコインが「安全第一で慎重なアップデート」を特徴とするのに対し、イーサリアムは「計画的にスピーディーに進化する」点が特徴です。その背景にあるのが、このEIPとERCの仕組みです。

表:イーサリアムの開発フロー

| 区分 | 対象 | 役割 | 代表例 |

|---|---|---|---|

| EIP | イーサリアムのコア仕様 | プロトコル改善・ネットワーク仕様の定義 | EIP-1559(手数料モデル)、EIP-4844(Proto-Danksharding) |

| ERC | アプリケーション層の標準 | トークンやNFTの共通ルール定義 | ERC-20(トークン)、ERC-721(NFT)、ERC-1155(マルチトークン) |

EIPの流れ

EIPは、課題の定義、技術仕様、採用の根拠、影響範囲、セキュリティ上の考察などを明文化した公開提案です。

プロセスは以下の流れで進みます。

- 提案:開発者が仕様を文書化し、カテゴリー(コア、ネットワーク、インターフェイスなど)を明示。

- レビュー:コミュニティや他の開発者が技術的妥当性を検証。

- 実装:複数のクライアント(例:Geth、Nethermind、Besu、Erigon)が実装し、相互検証を実施。

- テスト:テストネットやシャドーフォークで動作確認。

- アップグレード:次回のハードフォークにまとめられ、全ノードが同じブロック高で新仕様へ切り替え。

この「計画的一斉切替」によって、イーサリアムは高速に進化しながらもネットワーク全体の整合性を維持しています。

ERCが便利な理由

ERCは「アプリケーション層での共通規格」を定める仕組みで、まさに「ネジの規格」のような役割を果たします。

ERC-20に準拠したトークンは、どのウォレットや取引所でも同じ方法で扱えるため、開発者はゼロから設計せずに済み、ユーザーも新しい操作を覚え直す必要がありません。

有名なERCの例は以下の通りです。

- ERC-20:もっとも一般的なトークン規格。ステーブルコインやDeFiトークンなどの基盤。

- ERC-721:ユニーク性を持つNFTの規格。アートやコレクションに広く利用。

- ERC-1155:複数トークンをひとつのコントラクトで扱える規格。ゲームやメタバースで人気。

ERCは多くの場合、EIPの「標準トラック」として提案され、合意を得て定着します。

イーサリアム上のアプリケーションは高い互換性を持ち、エコシステム全体の発展スピードを押し上げています。

ハードフォークで改善と機能追加

イーサリアムでは、複数のEIPをまとめてハードフォーク(ネットワークアップグレード)として導入します。

手数料体系の改善、仮想マシン(EVM)の拡張、セキュリティやパフォーマンス向上を段階的に進めることができます。

代表的なアップグレードとしては、ロンドン(London)ハードフォークでEIP-1559が導入され手数料モデルが刷新されました。また上海(Shanghai)アップグレードではステーキング資産の引き出しが可能となり、PoS移行後のユーザー利便性が大きく向上しました。

ハードフォークは後方互換性を壊す可能性があるため、周到なアナウンスと多段階のテストが不可欠です。

イーサリアムは「頻繁な進化」と「慎重な検証」を両立させることで、スピードと安全性のバランスを確保しています。

実装体制の違い:クライアントの作り方

ビットコインとイーサリアムの違いは、アップデートの進め方や提案制度だけでなく、「実装体制」にもはっきりと表れます。

ビットコインはBitcoin Coreが事実上の中心となり、厳密なレビュー文化のもとで少しずつ改良が進みます。イーサリアムは複数のクライアントが存在し、共通仕様(EIP)に基づいて競争と協調を繰り返します。前者は「一貫性と堅牢性」を、後者は「多様性と進化速度」を重視した設計思想です。

表:体制の違い

| 項目 | ビットコイン | イーサリアム |

|---|---|---|

| 中心実装 | Bitcoin Core(事実上の標準) | 複数クライアント(Geth、Nethermind、Besu、Erigon など) |

| 開発スタイル | レビュー重視、変更は慎重に導入 | 仕様主導で複数実装を並行開発 |

| メリット | 一貫性が高く、長期安定性を確保 | 実装多様性でバグ耐性が高い、進化が速い |

| デメリット | 進化が遅い、開発スピードは抑制される | 実装間の差分調整にコスト、複雑性が増す |

ビットコイン:Bitcoin Core中心で保守的

ビットコインではBitcoin Coreがフルノード実装の事実上の中心です。

小さな変更であっても広範なレビューとテストが求められ、コードがマージされるまでには長い時間がかかることも珍しくありません。その分、品質は高く保たれ、セキュリティ事故のリスクは最小化されます。

レビューの厳しさは短期的なスピードを犠牲にしますが、その成果物は世界中のノードで長期にわたり運用され、互換性や堅牢性を支え続けます。

まさに「安全第一で少しずつ」というビットコインの開発姿勢を象徴しています。

イーサリアム:複数クライアント方式で仕様主導

イーサリアムでは、Geth、Nethermind、Besu、Erigonなど複数のクライアントが同じ仕様を再現するように設計されています。

これは「一つの実装に依存しない」という強みを持ち、仮にあるクライアントに重大なバグがあっても、ネットワーク全体が止まるリスクを減らすことができます。

複数のクライアントが相互にテストし合うことで差分を埋め、セキュリティやパフォーマンスを高める文化が根付いています。開発者はEIP(Ethereum Improvement Proposal)に基づいて開発を進めるため、アップグレードの際に足並みをそろえやすいのも大きな利点です。

この「仕様主導+複数実装」のアプローチが、イーサリアムの進化の速さと柔軟性を支えています。

合意形成の違い:誰がどう決める?

ブロックチェーンは中央管理者が決定する仕組みではなく、あくまで参加者の合意をもとに進化します。

ビットコインとイーサリアムでは「合意形成の速度」や「重視する価値観」が異なります。

ビットコインは「広い合意が前提」で、現状維持を優先する保守的なバイアスが強めです。イーサリアムは「定期的なアップグレード」というリズムを持ち、コミュニティが計画的に変化を受け入れる仕組みを採用しています。

表:合意形成の違い

| 観点 | ビットコイン | イーサリアム |

|---|---|---|

| 意思決定のスタイル | 現状維持を重視し、慎重な合意形成 | 定期的なアップグレードでリズムを形成 |

| 重視する価値観 | 安全性・予見可能性・長期信頼 | 機能拡張・利便性・開発スピード |

| 合意が固まるプロセス | ノード運営者やマイナーの支持が前提 | 開発者会議とクライアント実装で調整 |

| ユーザー体験 | 「気づいたら安全に改善されていた」 | 「告知どおりの日時にアップグレード」 |

BIPとEIPの比較

ビットコインのBIPは、保守的な変更管理を前提に、動機や安全性への配慮を明確に記載します。議論は開発者メーリングリスト、GitHubのリポジトリ、コミュニティフォーラムなどで行われ、最終的にはノード運営者やエコシステムの実際の行動(アップグレードに参加するかどうか)で決着します。

仕様が承認されても、運用者がソフトを更新しなければ広く採用されることはありません。

イーサリアムのEIPは仕様主導で進められ、開発者会議やGitHubでのレビューを経て、複数クライアントの実装・テスト結果が最終判断の材料になります。

どちらもトップダウン的な権限者が決めるのではなく、公開の場での議論と参加者の自発的な合意によって決まる点は共通しています。

コミュニティの関わり方

ビットコインはノード運営者の裁量が大きく、変更が「自然採択」されるには長い時間と広範な支持が必要です。そのため、急激な変化よりも時間をかけて信頼を積み上げる方向に進みます。

イーサリアムは、開発者・クライアントチーム・アプリ事業者の連携が密で、定期的なアップグレードに向けて各プレイヤーが準備を進めます。ユーザー(利用者)にとっては「告知されたブロック高でアップグレードが実施される」ため、事前に周知されているスケジュールどおりに体験が変化します。

ビットコインは「ゆっくりと安全に合意を広げる」モデル、イーサリアムは「予定調和的に進化を受け入れる」モデルといえます。

両者の違いを理解することは、ブロックチェーンの仕組みを正しく把握するうえで大切な視点です。

まとめ:ビットコインとイーサリアム、異なる進化の道

ビットコインとイーサリアムは、ともにブロックチェーンの代表格でありながら、開発方法や意思決定の仕組みに大きな違いがあります。

ビットコインは「価値の保存」という根源的な役割を守るため、安全性とシンプルさを最優先し、変更はBIPを通じて慎重に議論され、ソフトフォークを中心に段階的に導入されます。Bitcoin Coreが事実上の中心的実装であり、レビュー文化の厳格さが長期的な信頼を支えています。ユーザーから見れば、ビットコインは「気づいたら安全に良くなっていた」と感じる進化の仕方です。

イーサリアムは「汎用的なアプリケーション基盤」を目指し、EIPによって仕様を定め、複数のクライアントが実装と検証を行い、計画的なハードフォークで一斉に反映します。ERCによる標準化によって、トークンやNFTなどが互換性をもって扱えることも特徴です。ユーザーから見ると「次のアップグレードに合わせて機能が増える」という、より分かりやすい進化のリズムを持っています。

ビットコインは「壊さないことが正義」、イーサリアムは「新しい機能を積極的に取り入れることが正義」といえます。

どちらのアプローチも一長一短であり、ビットコインの堅牢さとイーサリアムの柔軟さは、異なる価値観とユースケースを反映しています。

今後のブロックチェーンを理解するには、両者の開発思想や合意形成の仕組みを比較し、それぞれがどのように進化していくのかを見守ることが重要です。