カワセミ@金融ブロガー

カワセミ@金融ブロガーこんにちは。カワセミ@金融ブロガーです

金融システムの環境とは、銀行や証券会社、保険会社といった金融機関が安全に取引を行うために整えられた土台のことを指します。

これは単にお金をやり取りする仕組みだけでなく、取引を記録するシステム、利用者の情報を守るセキュリティ、そして社会全体の安定を支えるルールや監督体制を含んでいます。私たちがATMで現金を引き出したり、スマートフォンで送金をしたりできるのは、この環境が正しく整備されているからです。

金融システムの基盤には大きく分けて三つの要素があります。

・第一に「技術的な仕組み」です。例えば銀行間で資金を移動させる決済ネットワークや、24時間稼働するITシステムがこれにあたります。

・第二に「制度やルール」です。金融庁や中央銀行といった公的機関が、取引の透明性や利用者保護を目的に規制を行い、システム全体の信頼を支えています。

・第三に「セキュリティ対策」です。サイバー攻撃や不正アクセスから利用者の資産を守るため、暗号化技術や監視体制が導入されています。

金融システムの環境は日々進化しています。

キャッシュレス決済の普及やフィンテック企業の台頭により、利便性が高まる一方で、新たなリスク管理の重要性も増しています。こうした変化に対応するため、システムの安定性と柔軟性を両立させる取り組みが進められています。

このように金融システムの環境は、私たちの生活を支える基盤であり、安心してお金を扱える社会を実現するための不可欠な仕組みなのです。

本記事では、金融システムの環境の基礎から全体像までを、わかりやすい形で解説します。

金融システム環境の基本

金融システムとは何か?

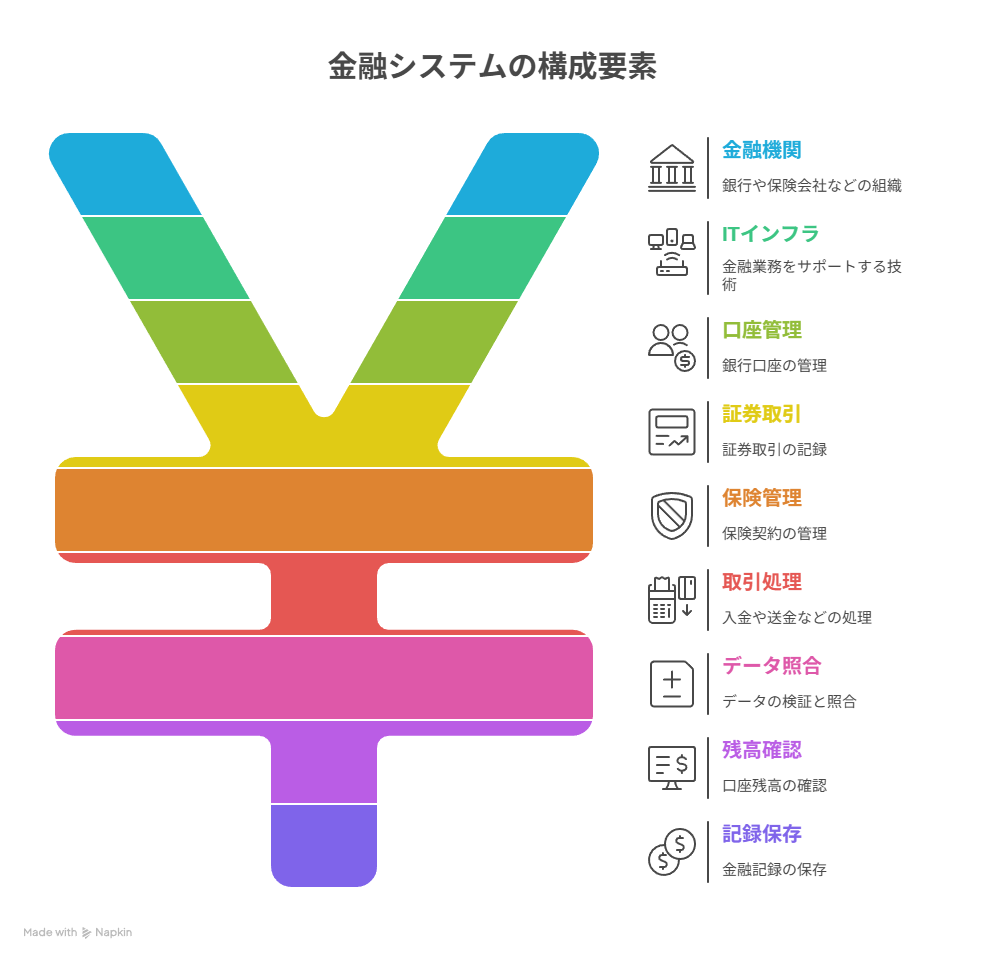

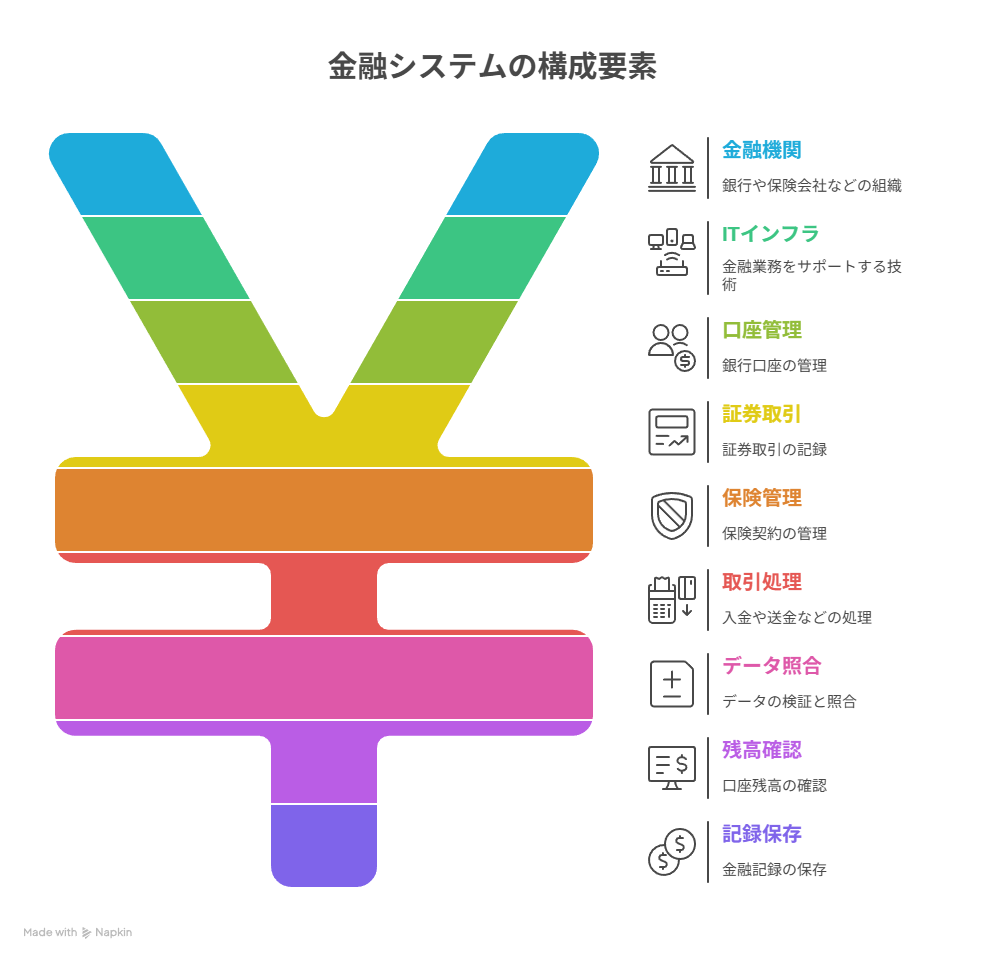

金融システムとは、金融機関とそれを支えるIT基盤が一体となって構築されている仕組みのことです。

銀行の口座管理や証券取引の記録、保険契約の情報管理などはすべてシステム上で処理されており、私たちが日常的に行う入金や送金、決済などが正確かつ迅速に実行されるようになっています。取引の裏側では、利用者が気づかないほどのスピードでデータの照合や残高の確認、記録の保存が行われており、安心して金融サービスを利用できるのです。

金融システムは単なる業務効率化の道具ではなく、社会全体の信頼を支える重要なインフラでもあります。

システム障害が起これば、ATMが使えなくなるだけでなく、クレジットカードの決済が滞り、企業の資金移動も止まってしまう可能性があります。こうしたリスクを最小限に抑えるため、システムは強固なセキュリティと冗長化(バックアップ体制)を備え、常に安定稼働を維持することが求められます。

金融システムはグローバルな取引や新しいサービスにも対応する必要があります。

国際送金やキャッシュレス決済、フィンテック企業による新技術の導入など、多様化するニーズに応えることで、金融システムは「社会インフラの中枢」としての役割をより強めています。

データセンターの役割

データセンターは、金融システムを支える「心臓部」ともいえる存在です。

銀行の勘定系システムや決済ネットワークは、膨大な量のデータを高速かつ正確に処理する必要があります。そのためには、単にサーバーを並べるだけではなく、常に安定稼働できる環境を整えることが欠かせません。

データセンターでは、温度や湿度を最適に保つ空調設備や、通信が途絶えないように冗長化されたネットワーク構成が用意されており、どんな状況でも取引が継続できるよう設計されています。

データセンターの大きな特徴は「リスクに強い設計」です。

停電時には非常用発電機や無停電電源装置(UPS)が即座に稼働し、災害発生時には耐震性の高い建物構造がシステムを守ります。入退室管理や監視カメラ、生体認証など複数のセキュリティ対策が重ねられ、外部からの不正侵入や情報漏えいを防いでいます。

金融システムは社会の基盤であるため、停止が許されません。

データセンターは、万一の障害や災害に備えたバックアップ拠点を複数持ち、障害発生時にも迅速に切り替えられる仕組みを整えています。こうした高度な運用体制により、私たちが日常的に利用するATMやオンラインバンキングは、途切れることなく安心して利用できるのです。

データセンターが果たす3つの重要な役割

| 役割 | 内容 | 具体的な仕組み |

|---|---|---|

| 安定稼働 | システムを24時間365日止めずに稼働させる | 無停電電源装置、複数回線による通信確保 |

| セキュリティ | 外部からの不正アクセスや内部からの情報漏洩を防ぐ | 生体認証、監視カメラ、入退室管理 |

| 災害対策 | 地震や火災、洪水などに備えた強固な設計 | 耐震構造、防火設備、バックアップ拠点 |

このようにデータセンターは、単なる「サーバーの置き場」ではなく、金融システム全体の安定と安全を保証する拠点です。

金融機関にとっては、顧客の信頼を守るために欠かせない存在であり、社会全体の経済活動を支える基盤ともいえるでしょう。

システムを守る仕組み

本番システムとバックアップシステム

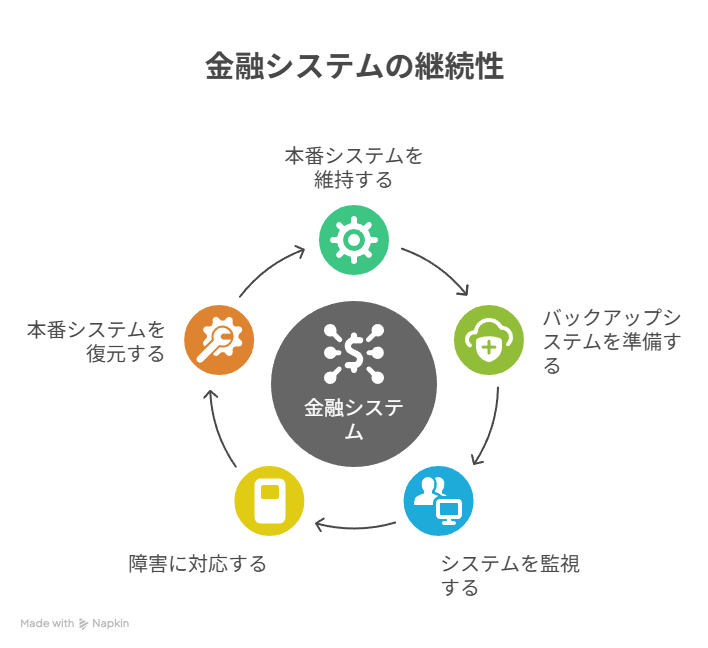

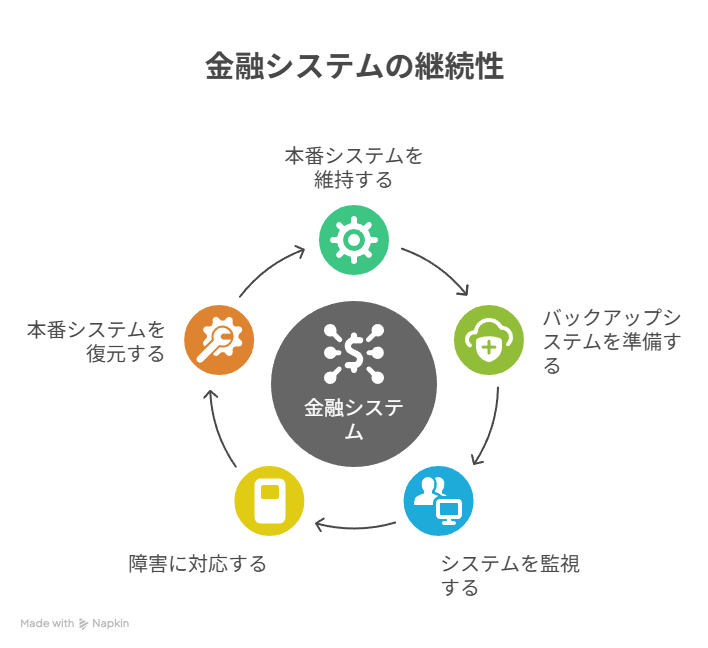

本番システムとバックアップシステムは、金融サービスの継続性を守るために欠かせない二本柱です。

本番システムは金融機関の業務そのものを担う中枢であり、口座の残高管理や送金処理、クレジットカード決済といった重要な取引をリアルタイムで処理します。

極めて高い処理能力と信頼性が要求され、システム障害が発生すれば直接的に社会や利用者へ影響が及びます。

バックアップシステムは、本番システムの「保険」としての役割を果たします。

通常は待機状態にありますが、常に本番と同じデータを複製・同期しており、障害や災害が起きた瞬間に稼働できるよう準備されています。万一のトラブルが発生しても即座に切り替えが行われ、利用者が意識することなく金融サービスを継続できるのです。

近年では、バックアップ拠点を地理的に離れた場所に設置する「ディザスタリカバリ(災害対策)」の仕組みも整備されています。(詳細については後述)

地震や停電など広域災害が発生しても、遠隔地のシステムに切り替えることで被害を最小化できる体制が整えられています。このように本番システムとバックアップシステムが連携することで、金融機関は24時間365日止まることのない安定したサービスを提供しているのです。

| システムの種類 | 主な役割 | 特徴 |

|---|---|---|

| 本番システム | 日常的な金融取引をリアルタイムで処理 | 24時間稼働、信頼性・即時性が必須 |

| バックアップシステム | 本番システム停止時に業務を引き継ぐ | データを常時同期、迅速な切替が可能 |

BCPセンターの役割

BCPセンターは、金融システムの「最後の砦」ともいえる存在です。

通常の本番システムやバックアップシステムは、障害やトラブルに備えて設計されていますが、大規模災害や長期的な停電など、想定を超える事態が発生した場合には、それだけでは十分に対応できないことがあります。そこで、金融機関はBCPセンターを用意し、業務を止めないための体制を強化しています。

BCPセンターには、本番システムと同等の設備が備えられ、代替拠点として即座に機能できるようになっています。

サーバーやネットワーク機器だけでなく、職員が業務を続けられる執務スペースや通信環境も整っており、単なるデータ保護だけではなく「業務そのもの」を継続できるのが特徴です。金融サービスが停止し社会や経済活動に混乱が広がることを防いでいます。

特に日本のように自然災害が多い国では、BCPセンターを首都圏だけでなく地方や海外にも分散配置することが重要です。

地理的に離れた拠点を活用することで、広域災害のリスクを回避し、金融システムの強靭性を一段と高めることができます。この分散型の仕組みがあるからこそ、私たちはどんな状況でも安心して銀行や決済サービスを利用できるのです。

ディザスタリカバリ(DR)システムで災害に備える

ディザスタリカバリ(DR)システムは、金融サービスの継続性を確保するために欠かせない仕組みです。

大規模地震や洪水、火災などで本番システムが停止すると、金融機関の業務は即座に止まり、ATMやオンラインバンキングが利用できなくなります。こうした状況に備えて、金融機関は遠隔地にDRシステムを配置し、本番システムのデータを常時同期させています。

DRシステムには、復旧速度や利用形態によっていくつかの方式があります。

代表的なのは「ホットサイト」「ウォームサイト」「コールドサイト」です。ホットサイトは本番とほぼ同じ状態で待機しているため、障害発生時にほぼ即時の切り替えが可能です。ウォームサイトは主要な機器とデータが準備されており、短時間で復旧が可能です。コールドサイトは場所や設備のみを確保しておく方式で、復旧に時間はかかりますがコストを抑えられるという特徴があります。

金融機関では、サービスの重要性からホットサイトやウォームサイトが多く採用されています。

DRシステムは単なるバックアップではなく、「いかに迅速にサービスを再開できるか」を目的とした高度な仕組みです。利用者が安心して金融サービスを使い続けられるのは、こうした多層的な災害対策が整えられているからなのです。

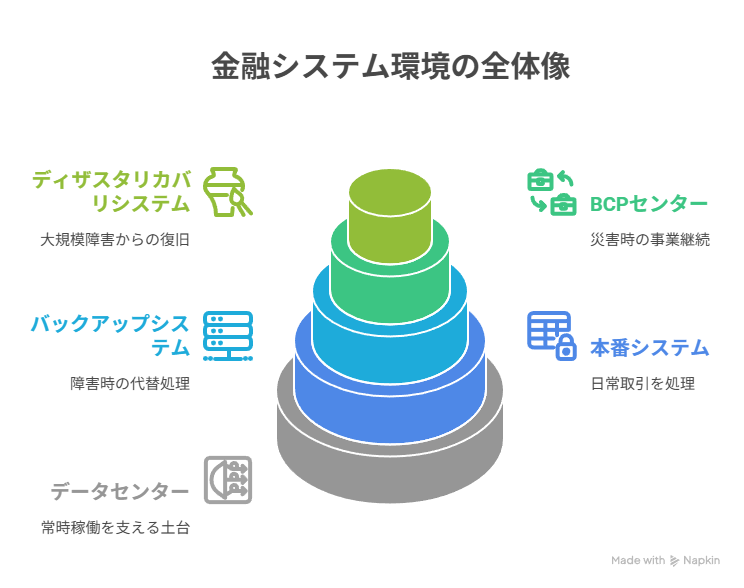

金融システム環境の全体像

金融システム全体のイメージ

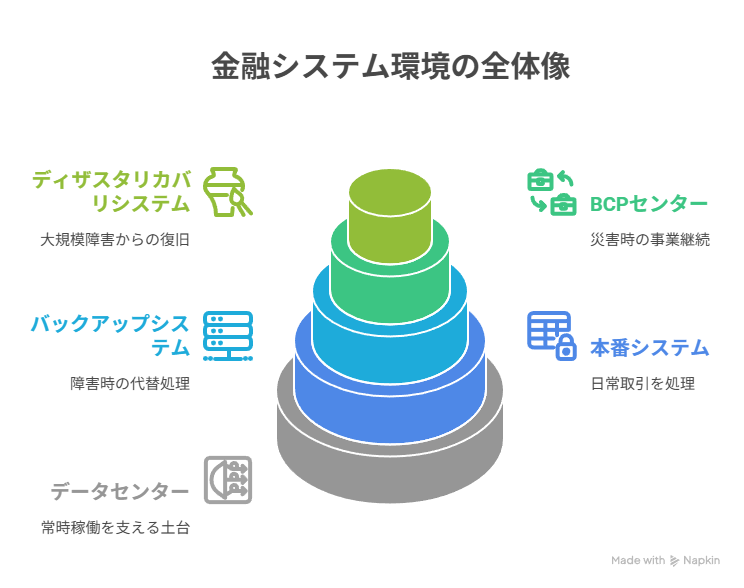

金融システム全体をイメージするうえで重要なのは、「多層防御」と「冗長性」という考え方です。

中心にあるのが本番システムで、日々の取引をリアルタイムで処理しています。その本番システムを守るように、バックアップシステムが同じデータを保持し、障害時には即座に切り替えを行います。外側にはBCPセンターやディザスタリカバリシステムが配置され、災害や広域障害が発生しても業務を止めないための体制が整っています。

これらを支えているのが、堅牢なデータセンターです。データセンターは電源や通信を二重化し、耐震設計や多重セキュリティを備えることで、全体の基盤として金融システムを物理的に守っています。つまり、データセンターは「箱」としての役割を果たし、その中で本番・バックアップ・DRといった複数のシステムが連携しながら稼働しているのです。

こうした構造をイメージする際には、玉ねぎのように「中心に本番システムがあり、その周囲をバックアップやBCPセンター、DRシステムといった安全網が幾重にも取り囲んでいる姿」を思い描くと理解しやすくなります。この層構造こそが、私たちが日常的に安心して金融サービスを利用できる背景にある仕組みです。

| 層 | 役割 | 主な仕組み |

|---|---|---|

| 中心 | 日常取引を処理 | 本番システム |

| 第一層 | 障害時の代替処理 | バックアップシステム |

| 第二層 | 災害時の事業継続 | BCPセンター |

| 第三層 | 大規模障害からの復旧 | ディザスタリカバリシステム |

| 基盤 | 常時稼働を支える土台 | データセンター |

このように多層的な安全網が重なり合うことで、金融システムは「止まらない仕組み」として社会に信頼を提供しているのです。

安全性・信頼性を高める最新の取り組み

金融システム環境は、近年の急速なデジタル化とともに進化を続けています。特に注目されているのがクラウド技術とAI、そしてゼロトラストセキュリティの導入です。

- クラウド技術:従来の物理的なデータセンターに加え、クラウド環境を利用することで柔軟なバックアップ体制が可能になっています。これにより、コスト削減と拡張性の両立が実現しています。

- AIの活用:AIによるシステム監視や障害予測が進み、従来よりも早期に異常を検知できるようになりました。これにより、重大なトラブルが発生する前に対処できる仕組みが整っています。

- ゼロトラストセキュリティ:従来の「内部は安全」という考えを捨て、すべてのアクセスを常に検証する仕組みです。これによりサイバー攻撃や内部不正に対しても強固な防御が可能になっています。

今後は、ブロックチェーン技術や量子暗号通信など、さらに先進的な技術が金融システム環境に取り入れられると予測されます。これらの取り組みは単なる技術革新ではなく、「利用者が安心して金融サービスを使い続けられる環境」を未来にわたって保証するための進化なのです。

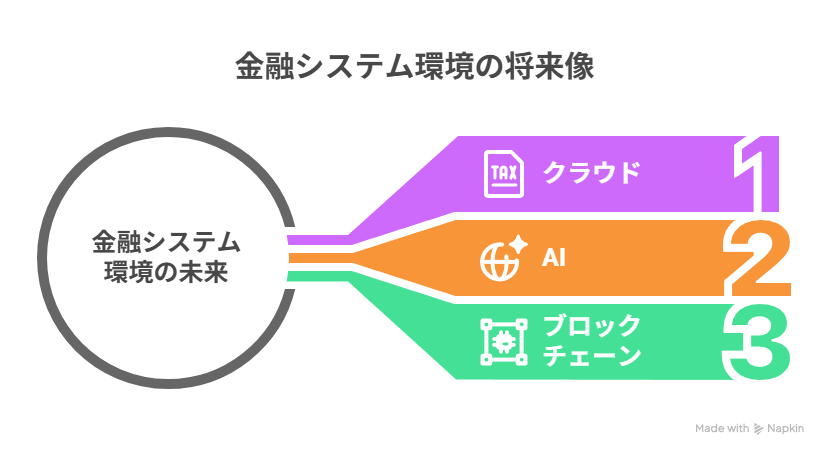

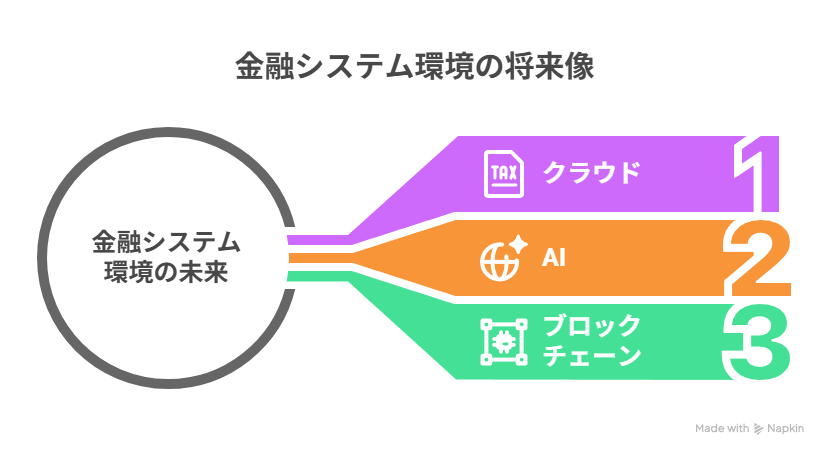

金融システム環境の将来展望

クラウドが変える金融システムの柔軟性

クラウドの活用は、金融システムの構築や運用のあり方を大きく変えています。

金融機関が自社のデータセンターに設備を用意し、そこに本番システムやバックアップシステムを配置していました。クラウド環境では必要に応じてサーバーやストレージを柔軟に追加・削減できるため、利用状況に応じた効率的なリソース管理が可能になります。繁忙期には処理能力を増強し、閑散期にはコストを抑えるといった運用が容易に行えます。

クラウドベンダーは高度なセキュリティ対策や自動監視機能を備えており、金融機関はそれらを活用することで従来より強固な防御体制を築けます。クラウドを利用することで地理的に分散したバックアップ拠点を迅速に構築でき、災害や障害が発生した場合にも早期にサービスを復旧できる強みがあります。

特に注目されているのが「ハイブリッドクラウド」と「マルチクラウド」の活用です。

ハイブリッドクラウドはオンプレミスとクラウドを組み合わせ、業務の性質に応じて最適な環境を選択できます。マルチクラウドは複数のクラウドサービスを同時に利用し、一つのサービスに障害が発生しても他のサービスで代替できる仕組みです。これらの手法は、金融システムの冗長性を高め、安定したサービス提供を実現するための有効な戦略といえます。

AIによる予測と自動化がもたらす進化

AIによる予測と自動化は、金融システム環境における信頼性と効率性を飛躍的に高めています。

障害が発生してから人間のオペレーターが原因を調査し、復旧作業を進める流れが一般的でした。AIを導入することで、膨大なログデータを解析し、異常なパターンを即座に検知することが可能になりました。障害の早期発見や被害拡大の防止につながり、システムの安定稼働がより確実なものとなっています。

注目されるのが「予測保全」です。

AIが過去の障害データや稼働状況を学習することで、ハードウェアの故障やネットワークの不具合を事前に予測し、計画的なメンテナンスを実施できるようになります。突発的なシステム停止のリスクを大幅に軽減することが可能です。

AIは金融サービスそのものにも活用が広がっています。不正取引をリアルタイムで検知して即座にブロックしたり、顧客サポートをチャットボットで自動対応したりする仕組みはすでに一般化しつつあります。利便性と安全性を同時に高めることができます。

将来的にはAIがシステム運用の中心的役割を担い、人間は最終的な判断や戦略設計を補完する立場に移行していくと考えられます。

「AIが守り、人間が方向を示す」という形が、金融システムの新しいスタンダードとなる可能性が高いのです。

ブロックチェーンがもたらす新しい信頼の形

ブロックチェーンは、金融システムにおける「信頼の仕組み」を大きく変える可能性を秘めています。

金融取引では、銀行や決済ネットワークといった中央の管理者が存在し、その信頼性を保証してきました。ブロックチェーンは、取引データを分散して複数の拠点で共有・検証するため、中央に依存せずとも正確性と透明性を担保できる点が特徴です。

この仕組みによって、データの改ざんがほぼ不可能となり、取引履歴を誰でも検証できる環境が整います。

すでに国際送金やデジタル証券の発行においては、手数料や時間を大幅に削減する手段として活用が始まっています。

仲介業者を通していたプロセスを自動化する「スマートコントラクト」も注目されており、契約条件を満たした瞬間に自動で決済や権利移転が行われるようになります。

各国で検討が進む中央銀行デジタル通貨(CBDC)は、ブロックチェーン技術を基盤とする可能性が高く、社会全体の決済インフラを刷新する力を持っています。

これまで中央集権型で構築されてきた金融システムが、分散型へとシフトしていく流れは、単なる技術革新にとどまらず、金融そのものの在り方を変える大きな転換点となるでしょう。

まとめ:進化を続ける金融システム環境

金融システム環境は、私たちが日常的に利用するATM、ネットバンキング、クレジットカード決済を支える不可欠な基盤です。

その中心には本番システムがあり、バックアップシステム、BCPセンター、ディザスタリカバリシステム、そして堅牢なデータセンターが多層的に組み合わさることで、「止まらない金融サービス」が実現されています。

近年では、クラウド技術の導入による柔軟なバックアップ体制、AIを活用した障害検知や予測、ゼロトラストセキュリティによる強固な防御など、新しい取り組みが進んでいます。

ブロックチェーンの普及は分散型の信頼基盤を生み出し、将来的には中央銀行デジタル通貨や自動化されたスマートコントラクトの普及に大きな役割を果たすと期待されています。

これらの取り組みは単なる技術革新ではなく、利用者が安心して金融サービスを利用し続けられるための進化そのものです。

金融システム環境は「安全性と信頼性を守りながら進化を続ける社会インフラ」であり、今後もクラウド・AI・ブロックチェーンの融合によって、さらに強靭で利便性の高い形へと進化していくでしょう。