カワセミ@金融ブロガー

カワセミ@金融ブロガーこんにちは。カワセミ@金融ブロガーです

金融システムは、社会全体の信頼を支える極めて重要なインフラです。

私たちが日常的に利用するネットバンキング、クレジットカード決済、キャッシュレスアプリ、証券取引といったサービスはすべて、その裏側で緻密に設計された金融システムによって稼働しています。もしこれらのシステムが停止すれば、利用者の利便性が損なわれるだけでなく、経済活動そのものが滞り、社会全体に大きな影響が及ぶことは容易に想像できるでしょう。

金融システムは単なるITシステムではなく、極めて高い信頼性、安全性、規制遵守、そしてリアルタイム性を満たす必要があります。

特にエンジニアが金融領域に携わる場合、一般的な業務システムやWebサービスの開発経験だけでは不十分です。金融システム特有の設計原則や規制要件を理解しなければ、要件定義や実装、さらには運用フェーズで大きな課題に直面することになります。

金融機関におけるシステム障害は顧客の資産や信用を直接的に脅かし、新聞の一面を飾るような大問題に発展する可能性があるため、その設計思想は他の業界以上に厳格です。

本記事では、エンジニアの視点から金融システムの3大特長を解説します。

・1つ目は顧客の信用を守るために欠かせない「信頼性・安全性の設計原則」。

・2つ目は強い規制や法令遵守に基づき構築される「コンプライアンス駆動のシステム設計」。

・そして3つ目は秒単位で膨大なトランザクションを処理するための「リアルタイムかつ広域なアーキテクチャ」です。

これらを体系的に理解することで、金融システムの開発や運用に関わるエンジニアが直面する課題の全体像を把握でき、より適切な技術選択や設計判断が可能となります。金融領域に限らず、ミッションクリティカルなシステムに関心を持つすべてのエンジニアにとって有益な視点となるでしょう。

・やや金融エンジニア向けの記事ですが、多くの方に興味を持ってもらえると嬉しいです

特長その1 「信用を守る“信頼性・安全性”の設計原則」

金融インフラとしてのシステムにおいて重要なのは「顧客の資産と信用を守ること」です。

銀行の振込やクレジットカード決済が突然止まったら、社会は一気に混乱してしまいます。そのため金融システムは、一般的なWebサービス以上に信頼性と安全性を重視して設計されています。

ここでは、その基本的な要素を整理していきましょう。

可用性設計の基本:RTO/RPO、冗長化、フェイルオーバー

金融機関のシステム停止は「お金が動かない」ことを意味します。

これを避けるため、障害からの復旧目標であるRTO(目標復旧時間)やRPO(目標復旧時点)を設定し、それを満たす仕組みを導入します。

データセンターを二重化する「冗長化」や、自動で切り替える「フェイルオーバー設計」は金融システムに欠かせません。

| 用語 | 意味 | 金融システムでの役割 |

|---|---|---|

| RTO | 復旧までにかけてよい最大時間 | システムが止まってから何分以内に復旧するか |

| RPO | 復旧時点の許容データ損失量 | 取引データをどの時点まで確実に残すか |

| 冗長化 | システムを二重化して片方が故障しても稼働可能にする仕組み | シングルポイント障害の防止 |

| フェイルオーバー | 障害時に自動でバックアップシステムに切り替える仕組み | サービスを止めないための自動化 |

安全性の土台:認証・暗号化・鍵管理

金融システムの安全性は、まず「誰がアクセスしているのか」を正確に確認することから始まります。

単なるIDとパスワードだけでは不十分であり、多要素認証(MFA)によって利用者の本人確認を強化します。例えばパスワードに加えてワンタイムパスワードや生体認証を組み合わせることで、仮に一つの情報が漏れても不正利用を防ぐことができます。さらに、業務ごとに権限を細かく設定し、利用者が必要な範囲を超えてアクセスできないよう制御することも重要です。

次に欠かせないのが「暗号化」です。インターネット上を流れる通信データやサーバーに保存された情報は、暗号化技術によって第三者に読み取られないよう守られます。特に金融取引のように個人情報や資金に関わるデータは、強力な暗号アルゴリズムを用いることで安全性が高められています。

暗号化の信頼性・安全性は「鍵の管理」に大きく依存します。

暗号鍵が漏えいすれば、どれだけ高度な暗号でも突破されてしまうためです。そこで登場するのがHSM(ハードウェアセキュリティモジュール)です。HSMは暗号鍵を生成・保管し、外部に取り出せない形で利用する専用の装置で、銀行や証券会社などの金融インフラで広く導入されています。

この仕組みによって、鍵自体の盗難や不正利用を防ぎ、システム全体の信頼性を支えています。

データ完全性と取引の最終性

金融取引においては「データの完全性」も重要な基盤となります。

もし取引記録が欠落したり改ざんされたりすれば、口座残高や送金履歴が正しく反映されず、顧客や金融機関に大きな損失をもたらします。

これを防ぐために、金融システムではデータベースがACID特性(Atomicity:原子性、Consistency:一貫性、Isolation:独立性、Durability:永続性)を厳格に守るよう設計されています。例えば、送金処理は「途中で失敗すればなかったことになる」か「すべてが完了する」のどちらかであり、不整合な状態が残らないよう制御されています。

金融取引では「最終性(ファイナリティ)」も欠かせません。

これは一度確定した取引が後から取り消されたり、二重に実行されたりしないことを意味します。銀行間送金や証券決済では、取引が有効になる前に複数のシステムや関係機関による合意が求められ、全員が「この取引は正しい」と認めて初めて確定処理が行われます。

ブロックチェーンのような新しい技術でも、この「最終性」をどう保証するかが大きな課題となっており、伝統的な勘定系システムと同様に信頼性を担保する仕組みが不可欠です。

監視・ログ・監査証跡

金融システムの安定稼働を支えるうえで欠かせないのが「監視」と「ログ管理」です。

システムは24時間365日稼働しており、サーバーのCPU使用率やメモリ消費量、ネットワークのトラフィック、取引件数の推移などが常時モニタリングされています。こうしたデータをリアルタイムで分析することで、障害や不正アクセスの兆候をいち早く検知し、異常が見つかれば自動的にアラートが発報されます。これにより、システムダウンやサービス停止といった深刻な事態を未然に防ぐことができます。

ログや監査証跡は「記録を残す」という意味で重要な役割を担います。

ログにはアクセスしたユーザー、操作の内容、実行された日時などが詳細に保存され、後から「誰が・いつ・何をしたか」を正確に追跡できます。これにより、万一の不正行為や内部不祥事があった場合でも、原因や責任の所在を明確にできるのです。

監査証跡はセキュリティ対策だけでなく、業務改善やトラブルシューティングにも活用されます。例えば、システム障害が発生した際に、どの処理でエラーが起きたのか、どの時点で遅延が発生したのかを解析する手掛かりとなります。

金融機関における信頼性は「問題が起きないこと」だけでなく「問題が起きても迅速に解明できること」によっても支えられており、その土台となるのが監視とログ、そして監査証跡なのです。

BCP/DRとインシデント対応

金融システムは社会インフラとしての性質を持つため、災害やサイバー攻撃といった予期せぬ事態に備えることが必須です。

その中心となるのがBCP(事業継続計画)とDR(災害復旧計画)です。BCPは「サービスを止めない」ための仕組みであり、地震や停電などが発生しても最低限の機能を継続できるよう、バックアップ拠点や冗長化システムが用意されます。一方、DRは「万が一止まってしまった場合にどう復旧するか」を定めるもので、データのバックアップや復旧手順が明確に設計されています。これにより、金融機関は障害が起きても迅速に通常業務へ戻れる体制を維持しています。

また、実際にインシデントが発生した場合には、CSIRT(Computer Security Incident Response Team)やSOC(Security Operation Center)といった専門チームが即座に対応にあたります。

「インシデント」とは「事故や事件につながる可能性のある出来事や、トラブルなどの問題が発生した状態」のことです。

CSIRTはインシデントの分析や被害拡大防止を担当し、SOCは24時間体制でシステムを監視し、異常を検知した時点で警告を発します。両者が連携することで、サイバー攻撃や大規模障害が起きても被害を最小限に抑え、顧客資産や社会全体の信頼を守ることが可能になります。

このようなBCP/DRとインシデント対応は「止まらない金融システム」を実現するための最後の砦として機能しています。

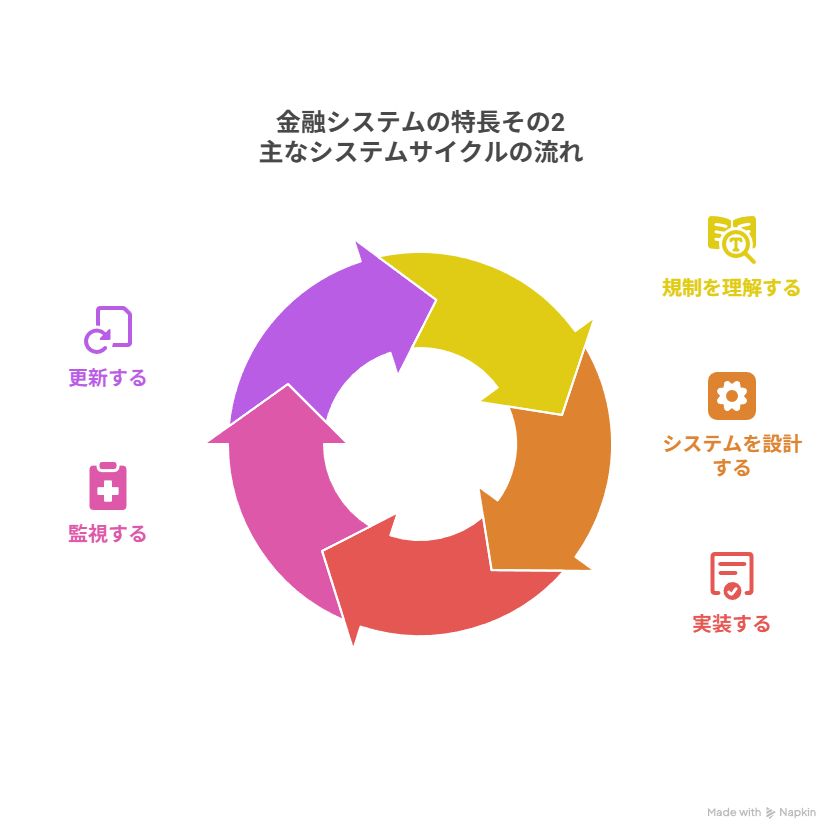

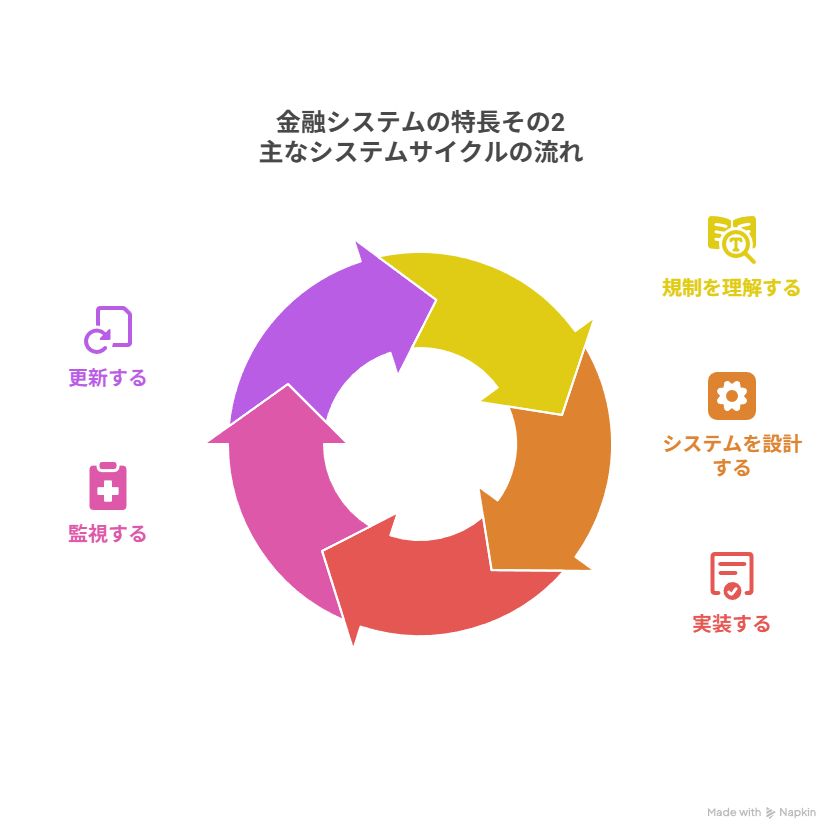

特長その2 「強い規制とコンプライアンス駆動のシステム設計」

金融システムは、他のITシステムと比べても「規制との密接な関係」が最大の特色と言えます。

金融インフラは社会的影響が極めて大きいため、法令やガイドラインを守らない設計は許されません。もしコンプライアンス違反が起きれば、事業停止や巨額の罰金など致命的なリスクにつながります。

そのため、金融システムは初期設計の段階から法的要件を満たすことを前提に作られます。

関連法規の要点:資金決済法・銀行法・個人情報保護法

金融システムに適用される代表的な法律として、以下の3つがあります。

| 法律名 | 適用範囲 | システムに求められること |

|---|---|---|

| 資金決済法 | 電子マネー・送金サービス | 利用者資金の分別管理、決済データの適切な保存 |

| 銀行法 | 銀行業務全般 | 勘定系システムの厳格な管理、業務継続性の確保 |

| 個人情報保護法 | 顧客データ全般 | 個人情報の安全管理、利用目的の制限、第三者提供のルール遵守 |

これらはシステム要件の根幹を形成し、金融インフラの設計思想に直結しています。

KYC/AMLとトラベルルール

金融システムにおけるKYC(Know Your Customer:本人確認)は、顧客が正しく登録された実在の人物や法人であることを確認する仕組みです。

なりすましや不正口座の開設を防止し、金融犯罪の入口を封じます。従来は窓口での書類確認が中心でしたが、近年ではスマートフォンでの本人確認書類の電子提出や顔認証が広く活用され、利便性と正確性の両立が進んでいます。

AML(Anti-Money Laundering:マネーロンダリング対策)は、犯罪収益が合法的な資金に見せかけて流通するのを防ぐことを目的とします。

取引パターンの監視やリスクベースの顧客管理が導入され、通常では考えにくい大口送金や頻繁な資金移動が検知されると、金融機関は報告義務を果たす必要があります。近年はAIを用いた取引モニタリングが進化しており、従来のルールベースでは見逃していた不正の兆候を早期に察知できるようになっています。

国際送金では、トラベルルールへの対応が不可欠です。

これは送金の際に、送金者や受取人に関する顧客情報を正確に伝送・保存することを義務付けた国際的な規制で、特に暗号資産取引の分野でも厳格化が進んでいます。金融システムはこれに対応するため、顧客情報の安全な送信プロトコルやデータ保存機能を強化しており、規制遵守と同時に利便性を損なわない設計が求められています。

データ保護と越境移転

金融システムにおけるデータ保護は、顧客の資産や信用を守るうえで最優先事項です。

取り扱う情報は氏名や口座番号、取引履歴といった極めて機微性の高いデータであり、万が一漏えいすれば深刻な被害につながります。そのため、まずはデータ分類を行い、「機微情報」「一般情報」といった区分に応じてアクセス権限を細かく制御します。

開発や分析の場面では匿名化やマスキング処理を施し、個人を特定できない形でデータを活用することが一般的です。さらに、保存期間を明確に定義し、不要になった情報は速やかに削除することでリスクを低減します。

近年はクラウドサービスの利用が広がっていますが、ここで問題となるのがデータの越境移転です。

クラウド事業者のデータセンターが複数の国に分散している場合、利用者のデータが海外のサーバーに保存される可能性があります。しかし、個人情報や金融データの取扱いには国ごとに異なる規制が存在し、EUのGDPRや日本の個人情報保護法など、遵守すべき法律が厳格に定められています。

金融機関は「どの国にデータが保存されているか」「現地の法制度に準拠できているか」を確認し、必要に応じて保存場所を限定する仕組みや暗号化を導入することでリスクを管理しています。

データ保護と越境移転は単なるセキュリティの問題にとどまらず、法規制と密接に結びついた重要なテーマとなっています。

内部統制と権限管理

金融システムの信頼性を維持するうえで重要なのが内部統制と権限管理です。

脅威は外部からのサイバー攻撃だけでなく、社内の不正行為や単純な誤操作によっても生じるため、組織内部に対する仕組みが欠かせません。代表的な手法が職務の分離で、例えば資金の送金を指示する担当者と実際に実行する担当者を分けることで、1人の権限だけで不正送金が成立しないように設計します。

一定額以上の取引や重要なシステム操作については二重承認を必須とし、複数人によるチェック体制を通じてリスクを抑制します。

システムの運用や改修においては変更管理プロセスが導入されます。新しい機能の追加や設定の変更は、必ず事前に影響範囲をレビューし、承認を得たうえで実施されます。

このプロセスにより、意図せぬ障害やセキュリティ上の抜け穴が発生する可能性を最小限に抑えることができます。また、変更内容や承認者の記録を残すことで、後から「誰が・いつ・なぜ」その変更を行ったのかを明確に追跡でき、透明性の高い運用が実現されます。

こうした内部統制と権限管理は、単に不正防止のためだけでなく、組織全体のガバナンス(統治)を高め、金融システムへの信頼を支える基盤となっています。

監査対応とエビデンス管理

金融インフラにおける監査対応では、日々の運用を正しく行っていることを客観的に証明するためのエビデンス(裏付け)管理が欠かせません。

監査人が確認するのは「ルールがあるか」ではなく「ルール通りに運用されているか」であり、その裏付けとなる証跡が必要になります。代表的なものには、システム変更時の申請・承認記録、取引処理のログ、アクセス権限の付与や削除の履歴などが含まれます。これらを正確に保存し、検索可能な形で整理しておくことが、スムーズな監査対応の第一歩です。

証跡は単に保存しておけばよいわけではなく、完全性と即時性が求められます。改ざんや削除が行われないようにログを保護すると同時に、監査人からの要求に対してすぐに提示できる仕組みが必要です。金融機関では専用のログ管理システムや電子署名を活用し、証跡データの真正性を保証しています。

監査は一度きりのイベントではなく、継続的なプロセスとして捉えることが重要です。

定期的に内部点検を行い、証跡が欠落していないか、不備がないかをチェックすることで、本番の監査時に慌てることなく対応できます。こうした日常的なエビデンス管理の積み重ねが、監査を円滑に進めるだけでなく、組織全体の信頼性向上にも直結します。

特長その3 「大量データをリアルタイムかつ広域で処理するアーキテクチャ」

金融インフラの特徴のひとつは「膨大な取引データを、世界中でリアルタイムに処理し続ける」点にあります。

株取引の発注が遅れる、ATMの残高反映が数分遅れる──それだけで顧客は大きな不安を感じます。

そのため金融システムのアーキテクチャ(設計思想)は、スケーラブル(利用規模の増減)で効率的、かつ高いリアルタイム(即時)性を実現する必要があります。

勘定系と情報系の役割分担:OLTP/OLAP

金融システムは大きく「勘定系(OLTP)」と「情報系(OLAP)」に分けられます。

- 勘定系(OLTP):口座振替や決済など、顧客取引を即座に処理する領域

- 情報系(OLAP):統計分析やリスク評価、経営判断のための集計処理を担う領域

この分離によって「即時性を重視する処理」と「分析に適した処理」を両立できるようになっています。

スループットとレイテンシのSLO設計

金融システムでは、大量の取引をリアルタイムで正確に処理することが求められます。

そのため、スループット(処理能力)とレイテンシ(応答速度)に関する明確なSLO(サービスレベル目標)を設計することが欠かせません。

スループットは「1秒間にどれだけの取引を処理できるか」を示し、レイテンシは「リクエストに対してどれだけ速く応答できるか」を表します。例えば決済システムでは、1秒間に数万件の取引を処理できるスループットと、数百ミリ秒以内の応答を保証するレイテンシが求められるケースがあります。

こうしたSLOを決定する際には、平常時のトラフィックだけでなく、ピーク時の負荷を想定することが重要です。

年末年始やキャンペーン期間のように取引が急増するタイミングでも性能を維持できなければ、システム障害や取引遅延が発生し、顧客の信頼を失うリスクがあります。ピーク時の想定トランザクション数を基準にキャパシティプランニングを行い、十分な余裕を持たせた設計が行われます。

SLOは単なる性能目標ではなく、運用管理の指標としても機能します。例えば、レイテンシが許容範囲を超えた場合に自動的にアラートを出し、追加リソースを割り当てる仕組みを整えることで、サービス水準を安定的に維持できます。

こうして定義されたSLOは、金融システムの可用性・信頼性を支える根幹となっています。

イベント駆動とストリーミング基盤

金融システムにおけるイベント駆動型アーキテクチャ(設計思想)は、「発生した出来事を即座に処理する」ことを目的としています。

株式市場での注文処理やクレジット決済の承認といった領域では、取引データを瞬時に受け取り、リアルタイムで判定・反映することが求められます。

ここで活用されるのが、KafkaやRabbitMQなどのストリーミング基盤です。これらは大量のイベントを継続的に取り込み、順序を維持したまま各システムへ配信できるため、高速かつ正確な処理を実現します。

基盤を選定する際に重要なのは、まず信頼性です。

金融取引では1件のメッセージ欠損が大きな損失につながるため、メッセージの永続化や重複排除機能が必須となります。次に、取引量の急増に対応できるスケーラビリティ(利用規模の増減)も欠かせません。市場のボラティリティが高まると秒間数十万件規模のイベントが発生することもあり、ノードを追加するだけで処理能力を拡張できる設計が重視されます。

障害時の再処理の仕組みも金融システムには不可欠です。

Kafkaのようにメッセージをログとして保持し、必要に応じて再読込する仕組みがあれば、システム障害やネットワーク遅延があっても取引の整合性を確保できます。これにより「止まらない」「失われない」「やり直せる」基盤が整備され、リアルタイム性と信頼性を両立させた金融インフラが実現されます。

バッチ処理とリアルタイム処理のハイブリッド

金融システムの処理基盤は、従来から利用されているバッチ処理と、新しいニーズに対応するリアルタイム処理をどう組み合わせるかが重要なテーマとなっています。

バッチ処理は、膨大な取引データを一定の時間ごとにまとめて処理する方式で、日次の残高更新や月次の帳票出力といった業務で今も広く使われています。一方で、顧客がアプリで残高を確認したり、決済結果を即座に知りたいといったニーズに対応するには、リアルタイム処理が不可欠です。

そこで近年注目されているのが、Near Real-Time ETL(Extract, Transform, Load)というアプローチです。

これは、従来のバッチ処理で行っていたデータ収集・加工・格納の一部を、ストリーミング基盤を活用して即座に処理し、必要に応じてデータウェアハウスや分析基盤に反映させる仕組みです。例えば残高照会や不正検知といった即時性が求められる処理はリアルタイムで行い、日次の総勘定処理やレポート集計のように正確性と網羅性が重視される処理はバッチで実施する、といった役割分担が可能になります。

このハイブリッド型の設計により、金融機関は「スピード」と「正確性」の両方を確保できます。顧客にとっては快適な利用体験が得られ、同時に規制遵守や内部管理のために必要な厳密な集計処理も維持できるのです。

可観測性の実装:メトリクス/トレース/アラート

金融インフラの運用においては、単に監視するだけではなく、システムの内部状態を深く理解できる可観測性(Observability)が求められます。

その中核を担うのが、メトリクス・トレース・アラートの3つの仕組みです。

メトリクスはCPU使用率やメモリ消費量、処理件数やエラーレートといった数値情報を収集し、システムの健康状態を定量的に把握するために使われます。これにより「平常時の正常な状態」と「異常が起きている状態」を比較しやすくなり、傾向分析やキャパシティ計画にも活用できます。

トレースは取引やリクエストがシステム全体をどのように流れているかを可視化する仕組みです。金融システムは複数のサービスやマイクロサービスで構成されることが多いため、遅延やエラーがどこで発生しているのかを特定するにはトレースが不可欠です。処理のボトルネックを ピンポイントで特定できれば、性能改善や障害対応を迅速に行えます。

アラートは異常をリアルタイムで検知し、運用チームに通知する役割を担います。しきい値を超えるCPU負荷やエラーレートの急増といったサインを見逃さず、迅速に対応することで顧客への影響を最小限に抑えられます。

| 項目 | 説明 | 具体例・役割 |

|---|---|---|

| メトリクス | CPU使用率やメモリ消費量、処理件数やエラーレートなどの数値情報を収集し、システムの健康状態を定量的に把握するための仕組み | ・平常時と異常時の比較が容易 ・傾向分析やキャパシティ計画に活用 |

| トレース | 取引やリクエストがシステム全体をどのように流れているかを可視化する仕組み | ・遅延やエラーの発生箇所を特定 ・処理のボトルネックを特定 ・性能改善や障害対応を迅速化 |

| アラート | 異常をリアルタイムで検知し、運用チームに通知する仕組み | ・しきい値を超えるCPU負荷やエラーレート急増を検出 ・迅速な対応により顧客影響を最小化 |

この3つを統合的に運用することで、金融インフラは「見える」「たどれる」「すぐ対応できる」仕組みを備え、安定性と信頼性を高い水準で維持することが可能になります。

まとめ

ここまで見てきたように、金融システムは「信頼性・安全性」「規制とコンプライアンス」「リアルタイムかつ大規模な処理能力」という3つの特長によって成り立っています。

信用を守るための仕組みは、冗長化やフェイルオーバー、認証や暗号化、鍵管理など多層的に設計されており、障害や不正から顧客を守る防波堤として機能しています。これらは単なる技術的要素にとどまらず、社会インフラとしての信頼を支える根幹といえます。

強い規制とコンプライアンスの存在は金融システムを特異なものにしています。資金決済法や銀行法、個人情報保護法といった法令はもちろん、KYCやAML、トラベルルールといった国際的な基準も考慮しなければなりません。さらに、権限分掌や二重承認といった内部統制の仕組みが組み込まれることで、不正や誤操作を未然に防ぎ、監査対応にも耐えうる設計が可能となります。これらはエンジニアにとって制約であると同時に、システム品質を高めるための重要な指針ともなります。

金融システムは膨大な取引データをリアルタイムで処理する必要があります。勘定系と情報系を分離し、それぞれに最適な役割を持たせるアーキテクチャ。ピーク時の処理能力を見積もったSLO設計。Kafkaのようなストリーミング基盤の活用。そしてバッチ処理とオンライン処理を組み合わせたハイブリッド運用。さらに、メトリクス・トレース・アラートによる可観測性の確保。これらの仕組みが組み合わさることで、金融システムは高負荷環境下でも止まらず、正確な処理を続けることができます。

まとめると、金融システムの設計思想は単なる技術的選択の集合ではなく、社会の信用や国際的な規制に裏打ちされた「公共性の高い要件」そのものです。

金融エンジニアがこの分野に携わる際には、技術力と同時に責任感や規制理解も求められます。

今後も金融業界はデジタル化と国際化が進み、さらに高度なセキュリティと柔軟性が必要となるでしょう。そのとき、この3つの特長を理解していることが、エンジニアとしての価値を大きく高めるはずです。