カワセミ@金融ブロガー

カワセミ@金融ブロガーこんにちは。カワセミ@金融ブロガーです

人工知能ブームとは、人工知能(AI)分野で革新的な技術や理論が登場し、社会的関心や投資が急速に拡大する時期を指します。

これまでの歴史の中で、人工知能は大きく3度のブームを経験してきました。

・第1次人工知能ブーム(1950〜1960年代)は、記号処理や探索アルゴリズムの研究が進み、コンピュータが論理的推論や問題解決を行える可能性に世界が注目しました。

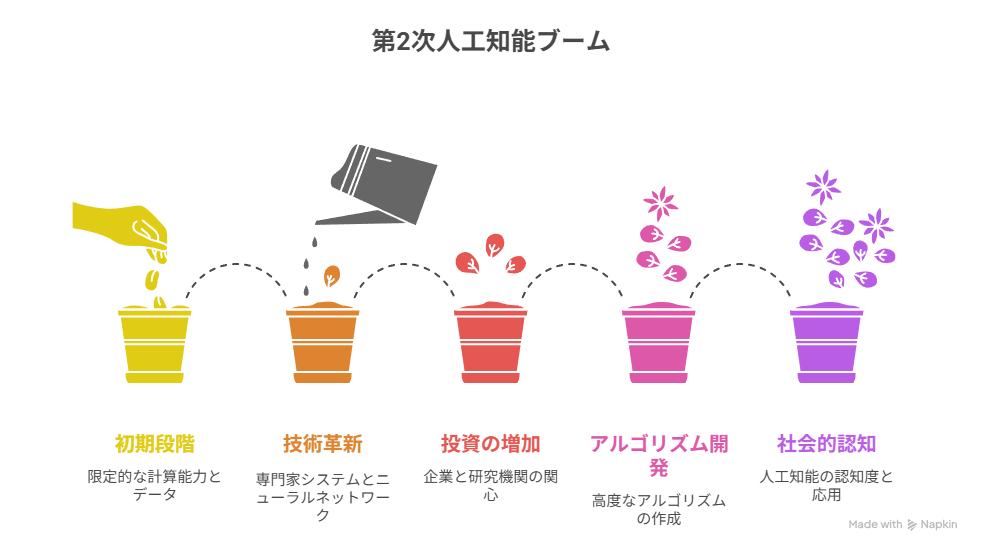

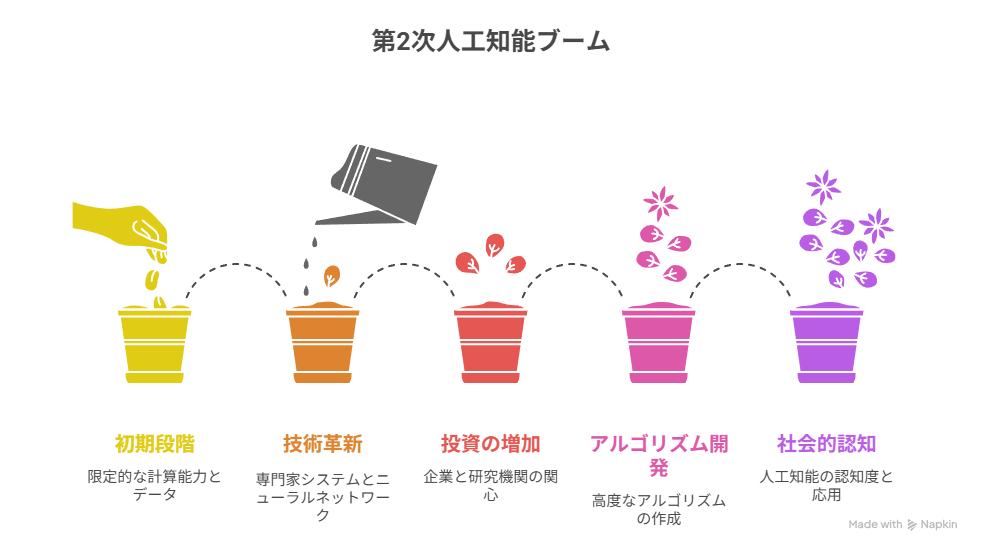

・第2次人工知能ブーム(1980年代)では、知識工学とエキスパートシステムが登場し、医療診断や故障予測など特定分野で実用化が進みます。

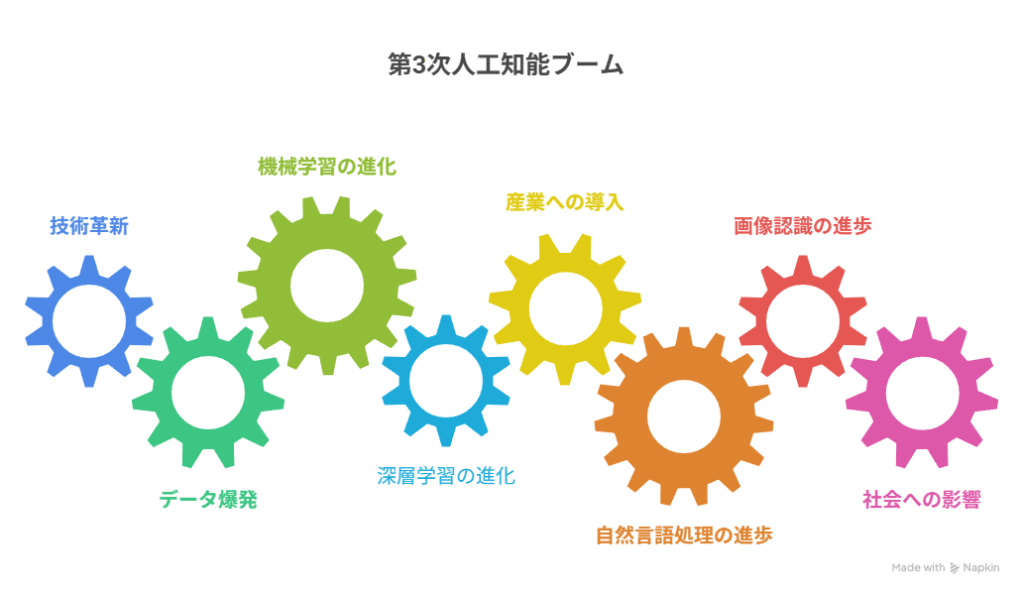

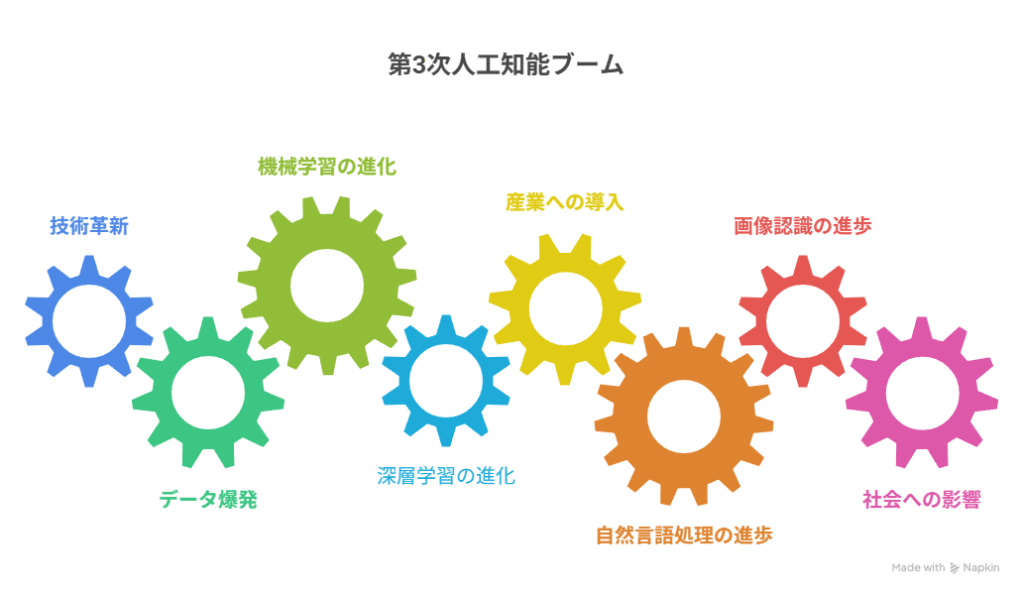

・第3次人工知能ブーム(2010年代〜現在)は、深層学習(ディープラーニング)や生成AIの発展によって画像認識、自然言語処理、創作支援など幅広い分野で飛躍的な成果を上げています。

しかし、いずれのAIブームも過剰な期待や技術的限界に直面し、「冬の時代」と呼ばれる停滞期を経験しました。これは、研究資金や社会的関心が急減し、技術進展が一時的に鈍化する現象です。

このような歴史的経緯を理解することで、現在のAI開発やビジネス活用においても重要です。

本記事では、第1次から第3次人工知能ブームまでの背景や代表的技術(記号処理、エキスパートシステム、深層学習、生成AIなど)を整理しました。今後のAI技術の方向性や社会実装の可能性についても予想します。

・人工知能ブームにはどのような背景があったのでしょうか

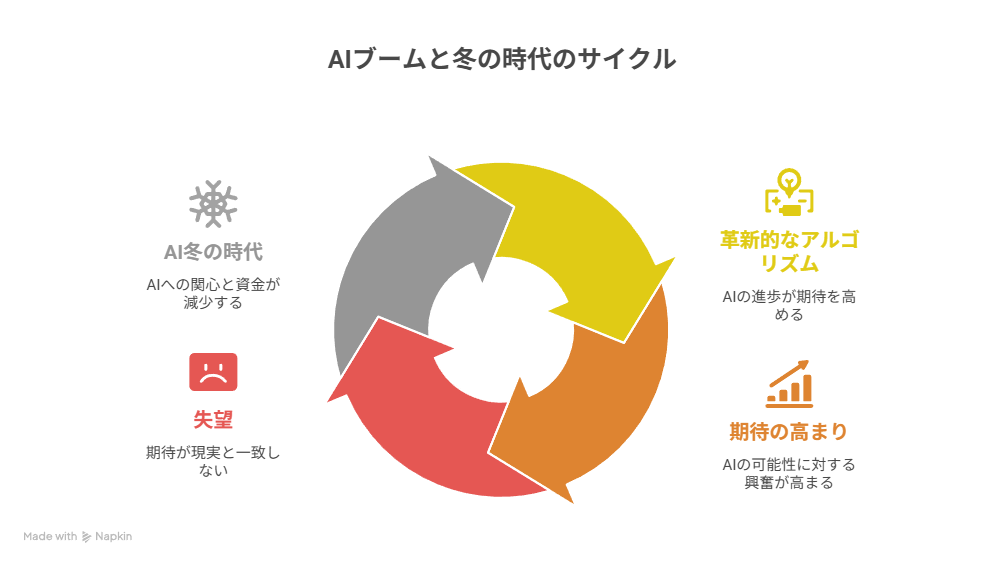

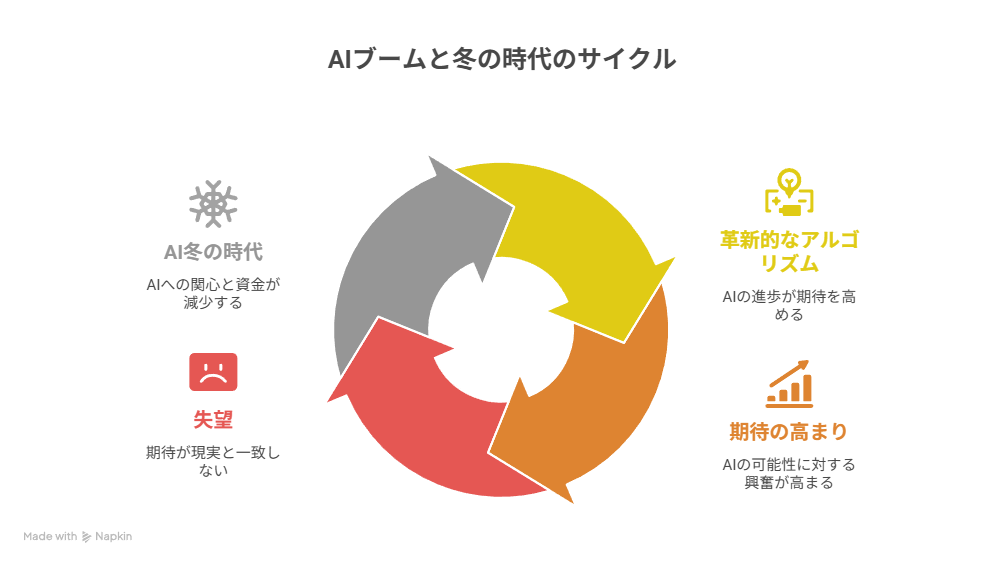

「人工知能ブーム」と「AI冬の時代」の関係

ブーム期のサイクル

人工知能(AI)の歴史を正しく理解するには、「ブーム期」と「AI冬の時代」というサイクルを押さえることが重要です。

ブーム期には、学術的な成果や革新的なアルゴリズムが学会やメディアで注目を浴び、企業や政府による大規模な投資が行われます。

しかし、実用化の壁、計算資源やコストの制約、データ不足などの課題に直面すると、期待は急速に冷え込み、投資も縮小します。この停滞期が「AI冬の時代」です。

- 第1次人工知能ブーム(1950〜1960年代)は、記号処理と探索アルゴリズムが中心でしたが、現実世界の複雑な問題に対応できず限界を迎えました。

- 第2次人工知能ブーム(1980年代)では、エキスパートシステムが急成長しましたが、知識の獲得や維持に膨大なコストがかかる「知識獲得のボトルネック」により停滞しました。

- 第3次人工知能ブーム(2010年代〜現在)は、深層学習や生成AIが牽引しています。しかし、著作権や倫理的懸念、電力消費や計算資源コストなどの課題が浮上し、次の冬の到来を懸念する声もあります。

このサイクルは、AIの進化が直線的ではなく、期待と現実のギャップを埋める過程を繰り返してきたことを示しています。過去の事例を分析することで、将来の停滞を回避する戦略を立てられる可能性があります。

AIブームと冬の時代の整理

| ブーム期 | 主な時代背景 | 代表技術 | 停滞の要因 |

|---|---|---|---|

| 第1次人工知能ブーム(1950〜1960年代) | 記号処理、探索アルゴリズムの登場 | 推論プログラム、ゲームAI | 記号処理の限界、現実問題への適用困難 |

| 第2次人工知能ブーム(1980年代) | 知識工学の発展 | エキスパートシステム | 知識獲得・維持コストの高さ |

| 第3次人工知能ブーム(2010年代〜現在) | 深層学習、生成AIの普及 | 大規模言語モデル(LLM)、拡散モデル | 倫理問題、著作権、計算資源コスト |

エキスパートシステム・ソフトコンピューティング・生成AI

人工知能ブームを理解するためには「エキスパートシステム」「ソフトコンピューティング」「生成AI」といったキーワードをまずは知っておきましょう。

ここでは3つの人工知能ブームを深堀りする前に、キーワード理解のために設けた項目になります。

不必要な方は読み飛ばしてください。

エキスパートシステム

エキスパートシステムは、第2次人工知能ブーム(1980年代)を象徴する技術であり、人間の専門家が持つ知識や判断基準をコンピュータに組み込み、問題解決を自動化することを目的として開発されました。

その仕組みは大きく二つに分かれます。まず「知識ベース」に特定分野の専門的な知識や経験則を体系的に蓄積し、次に「推論エンジン」がその知識を利用して質問への回答や助言を導き出すという流れです。

この仕組みにより、エキスパートシステムは医療診断や機械の故障診断など、人間の専門家に依存していた領域に応用されました。たとえば医療分野では、患者の症状を入力すると病気の可能性を推定するシステムが登場しました。また製造業では、複雑な機械が故障した際に原因を特定する支援ツールとして用いられ、生産効率の向上やダウンタイムの削減に役立ちました。

ただし、エキスパートシステムは新しい知識を自動で学習できないという限界を持っていました。

知識の更新は人間の専門家やシステム開発者が行う必要があり、環境や条件が変化すると対応が難しいという問題がありました。そのため、次第に柔軟な学習能力を持つ機械学習やニューラルネットワークへと関心が移り、第3次AIブームへとつながることとなります。

ソフトコンピューティング

ソフトコンピューティングは、現実世界に存在する曖昧さや不確実性を扱うために生まれた計算手法の総称であり、従来の「厳密な論理」に基づくコンピュータ処理とは異なる柔軟性を特徴としています。代表的な要素として、ファジィ理論、ニューラルネットワーク、遺伝的アルゴリズムが挙げられます。

ファジィ理論は「白か黒か」ではなく「グレーの度合い」を数値化して扱えるため、人間の曖昧な判断をシステムに取り込むことが可能です。たとえば家電製品の温度制御や自動車の運転支援システムに応用され、快適性や安全性を高めています。

ニューラルネットワークは脳の仕組みを模倣し、データから学習してパターン認識や予測を行う技術で、画像認識や音声認識の基盤となっています。

遺伝的アルゴリズムは進化の仕組みを取り入れ、最適解を探索する手法であり、複雑なスケジューリングや設計問題の解決に利用されています。

これらを組み合わせることで、ソフトコンピューティングは従来の厳密なアルゴリズムでは対応しにくい問題に対しても、現実的かつ柔軟な解決策を導くことができます。そのため、産業制御、金融のリスク分析、さらには人工知能研究においても重要な基盤技術となっています。

生成AI

生成AIは、第3次人工知能ブーム後期を象徴する技術であり、人間の指示に応じて文章・画像・音声・動画といった多様なコンテンツを自動生成できる点に特徴があります。その中核を担うのが「大規模言語モデル(LLM)」や「拡散モデル」といった技術です。

大規模言語モデルは膨大なテキストデータを学習し、自然な文章の生成や要約、翻訳、対話などを可能にします。これにより、チャットボットや業務支援ツールとしての活用が広がり、情報検索や文章作成の効率を大きく高めています。

一方、拡散モデルは画像生成の分野で注目され、ノイズから徐々に高精細な画像を生成する仕組みによって、芸術的なイラストやリアルな写真風の画像を自在に作り出すことができます。さらに近年では、音声や動画生成への応用も進み、コンテンツ制作の在り方そのものを変えつつあります。

こうした生成AIは、従来のAIのように「与えられたデータを解析して予測する」だけでなく、「新しいデータを創り出す」という点で画期的です。

クリエイティブ分野での表現力拡大、ビジネスにおける業務効率化、教育や研究支援など幅広い領域に影響を与えており、今後も社会全体に大きな変革をもたらす技術と位置づけられています。

第1次人工知能ブーム

記号処理と探索の時代

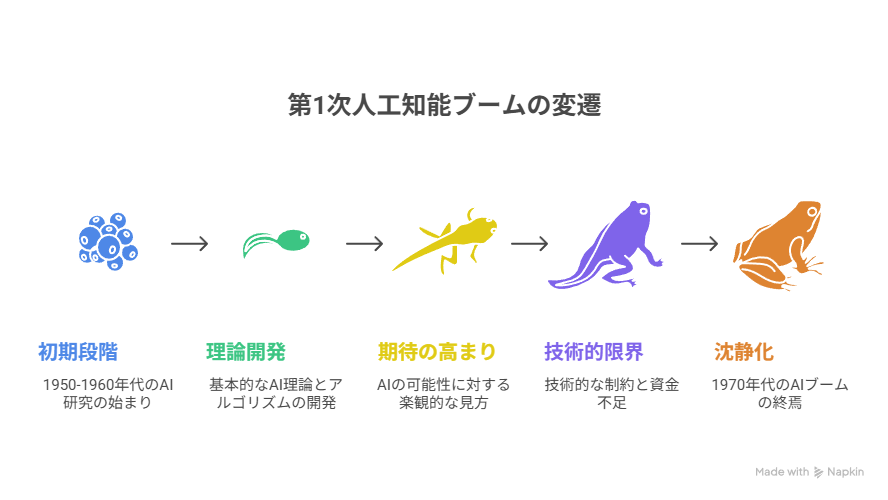

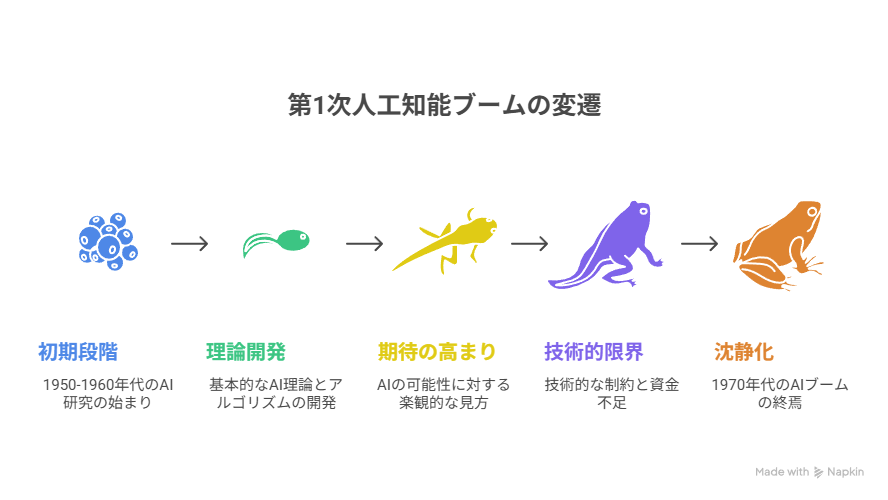

1950年代から1960年代にかけて訪れた第1次人工知能ブームは、記号処理と探索アルゴリズムの進展を背景に始まりました。

当時の人工知能研究は「記号主義AI(Symbolic AI)」と呼ばれ、人間の思考や推論を論理的ルールや記号操作によって模倣しようとする試みが中心でした。研究者たちは、コンピュータが知識をルール化して推論できると考え、チェス、数理パズル、定理証明といった課題に挑戦しました。

この時代を象徴する出来事のひとつが、1956年のダートマス会議です。ここで「人工知能(Artificial Intelligence)」という用語が初めて公式に提案され、AI研究の学問的基盤が築かれました。代表的な研究成果には、ニューウェルとサイモンによる論理理論家(Logic Theorist)や一般問題解決器(General Problem Solver: GPS)があり、コンピュータが人間のように推論できる可能性を示しました。さらに、IBMが開発したチェスプログラムなど、探索アルゴリズムを活用した試みも注目を集めました。

しかし、現実の世界を完全に記号で表現することは困難であり、「知識表現の壁」に直面します。

さらに当時の計算機は処理能力やメモリが限られており、大規模な応用には至りませんでした。結果として、社会やメディアが抱いた「すぐに人間の知能を超えるのではないか」という過剰な期待と、技術的限界とのギャップが浮き彫りとなり、やがて第1次AI冬の時代が訪れます。

研究資金は削減され、社会的関心も低下しましたが、この経験は後のブームに向けた重要な教訓となりました。

第1次人工知能ブームの整理

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 時代 | 1950年代〜1960年代 |

| 主な特徴 | 記号処理、探索アルゴリズム、論理推論の模倣 |

| 代表的成果 | ダートマス会議(1956年)、Logic Theorist、GPS、初期のチェスプログラム |

| 限界 | 記号化の困難さ(知識表現の壁)、計算機性能の不足 |

| 結果 | 過剰な期待と現実の乖離により、第1次AI冬の時代へ移行 |

第2次人工知能ブーム

知識工学とソフトコンピューティングの台頭

1980年代に訪れた第2次人工知能ブームは、「知識工学」と呼ばれる新しい研究領域と、実務で活躍したエキスパートシステムの成功によって牽引されました。

エキスパートシステムは、専門家の知識をルールとして知識ベースに蓄積し、推論エンジンが問題解決や助言を行う仕組みです。医療分野ではMYCIN(感染症診断システム)が注目を集め、ビジネス領域では経営支援や機械の故障診断に応用され、産業界におけるAI導入の大きな流れを作りました。

同時期に広がったのがソフトコンピューティングの概念です。従来の厳密な数理的処理だけでは扱えない現実世界の曖昧さや不確実性に対応するため、ファジィ理論、ニューラルネットワーク、遺伝的アルゴリズムといった手法が実用化され始めました。これにより、工場の自動制御や電化製品のファジィ制御(例:ファジィ洗濯機、エアコンの温度調整)など、身近な製品にも人工知能的な仕組みが組み込まれるようになりました。

しかし、エキスパートシステムは「知識獲得のボトルネック」に直面します。

専門家の知識を一つひとつルール化する作業には膨大な時間とコストがかかり、新しい知識を追加・更新するのも困難でした。また、ルールベースのため複雑な問題への拡張性やスケーラビリティに限界がありました。

その結果、次第に利用は減少し、過剰な期待とのギャップから第2次人工知能ブームも終焉を迎え、再びAI冬の時代へと移行します。

第2次人工知能ブームの整理

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 時代 | 1980年代 |

| 主な特徴 | 知識工学の発展、エキスパートシステムの実用化 |

| 代表的成果 | MYCIN(医療診断)、企業経営支援、機械の故障診断 |

| 関連技術 | ファジィ理論、ニューラルネットワーク、遺伝的アルゴリズム(ソフトコンピューティング) |

| 限界 | 知識獲得のボトルネック、更新コスト、拡張性不足 |

| 結果 | 実用化は進むも、持続的成長には至らず、再びAI冬の時代へ |

第3次人工知能ブーム

深層学習から生成AIへ

2010年代に突入すると、インターネットやIoTによって膨大なデータが蓄積され、同時にGPUをはじめとする計算資源が急速に進化しました。さらにニューラルネットワークの多層化を可能にするアルゴリズムの改良も重なり、ついに第3次人工知能ブームが到来します。

その中心にあるのが深層学習(ディープラーニング)であり、画像認識、音声認識、自然言語処理などの分野で人間を上回る精度を達成しました。

象徴的な出来事としては、2012年のImageNetコンペティションで登場した「AlexNet」が挙げられます。従来の手法を大きく凌駕する性能を示し、ディープラーニングがAI研究と産業利用を一気に加速させました。その後、Googleの音声認識、Facebookの顔認識、Amazonのレコメンドシステムなど、世界的テック企業による応用が進み、AIは日常生活に深く浸透していきました。

そして2020年代に入ると、ブームの中心は生成AIへと移ります。ChatGPTのような大規模言語モデル(LLM)は、人間の自然な対話に近い文章生成を可能にし、検索、教育、プログラミング支援など多方面で活用が広がりました。

同時に、Stable DiffusionやDALL·Eといった拡散モデルによる画像生成、さらには音声や動画生成の技術も登場し、コンテンツ制作やデザイン、広告、ゲーム、映画制作といったクリエイティブ分野に革新をもたらしています。

しかし、この急速な普及は新たな課題も生み出しています。

著作権侵害の懸念、生成物の倫理的利用、フェイクコンテンツ拡散のリスク、さらに膨大な計算資源に伴う電力消費と環境負荷などです。

つまり、第3次人工知能ブームは過去のブームと同様に「大きな成果と新たなリスクが同時に進行している段階」にあるといえます。今後は、技術革新と社会制度の整備をどのように両立させるかが、持続的なAI活用の鍵となるでしょう。

第3次人工知能ブームの整理

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 時代 | 2010年代〜現在 |

| 主な特徴 | 深層学習の実用化、生成AIの急成長 |

| 代表的成果 | AlexNet(2012)、ChatGPT、Stable Diffusion、音声・動画生成 |

| 活用分野 | 画像認識、自然言語処理、コンテンツ制作、デザイン、教育、プログラミング支援 |

| 限界・課題 | 著作権問題、倫理的懸念、フェイク拡散、計算資源コスト・環境負荷 |

まとめ:3つのブームから見えた事と今後に望む事

人工知能の歴史を振り返ると、第1次・第2次・第3次と続いたAIブームには共通する成功要因と失敗要因があります。

これらを比較すると、AIの発展を左右する鍵は大きく「技術パラダイム」「データの質と量」「計算資源」「応用市場」という4つの要素に集約されます。

人工知能のブームの歴史を振り返ると、技術的な進歩そのものがAIの成否を決定づけるわけではなく、社会実装に必要な運用体制やガバナンス、評価基準の整備が大きな影響を及ぼしてきたことが分かります。

第1次や第2次のAIブームが失速した背景には、期待値に対して実用性が追いつかず、運用や維持が困難であった点がありました。この教訓から、次世代のAI展開では研究段階のPoC(概念実証)にとどまらず、現場で安定的に活用できる仕組み作りが重視されています。

実用化に向けては、データの品質管理、アルゴリズムの透明性、利用者への説明責任といった要素が欠かせません。また、AIが社会に受け入れられるためには倫理的な配慮や法制度の整備が必要であり、技術者だけでなく企業や行政、利用者を含めた幅広いステークホルダーが関わることが求められます。技術革新と社会的受容の両立を意識した設計は、次の「AI冬の時代」を避け、持続的に発展するための鍵となるのです。

現在は第3次人工知能ブームの後期に入っています。

生成AIの勢いはまだまだ始まったばかりに思えます。ただし、歴史を見ると必ずブームはどこかで「終わり」を迎えてきました。

第3次AIブームがいつ終わるのか、そして第4次AIブームが来たときはどのような進歩があるのか。

実生活への影響が強くなっている昨今、より快適でより安全な社会になることを望んでいます。